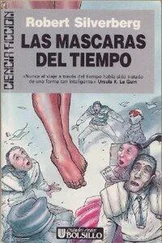

Robert Silverberg

Por el tiempo

Para Anne McCaffrey, una verdadera amiga.

Sam el gurú era negro y sus ancestros habían sido esclavos… y antes, reyes. Me preguntaba lo que habrían sido los míos. ¿Generaciones de campesinos cubiertos de sudor, medio muertos de agotamiento? ¿O conspiradores, rebeldes, grandes seductores, soldados, ladrones, traidores, mantenidos, duques, eruditos, sacerdotes expulsados, traductores, cortesanos, mercaderes de marfil, hábiles cocineros, hoteleros, agentes de bolsa, falsificadores de moneda? Toda aquella gente a la que ni había conocido ni conocería jamás, gente de la que llevaba la sangre, la linfa y los genes… quería conocerla. No podía soportar la idea de permanecer separado de mi propio pasado. Deseaba ardientemente guardarlo conmigo, como una concha que llevase a la espalda y en la que pudiera meterme cuando llegaran las temporadas de sequía.

—En ese caso, no tienes más que cabalgar el potente soplo de tiempo —me dijo Sam el gurú.

Seguí su consejo. Así es como empecé a trabajar en el negocio del viaje por el tiempo.

En este momento, he remontado ya la línea genealógica. He visto a todos los que me esperaban a lo largo de todos esos milenios fugitivos. Y mi pasado es tan pesado como un caparazón.

¡Pulcheria!

¡Multi-tátara-tátara-tátara-tátara-tátara-abuela!

Si no hubiera entrado en la tienda de golosinas y especias…

Si aquellos ojos, piel olivácea y senos duros no hubieran significado nada para mí, Pulcheria…

Amor mío. Mi sensual antepasada. Me atormentas en los sueños. Cantas para mí desde el otro extremo de esta ruta.

Era realmente negro. Desde el Renacimiento Afro, es decir, desde hacía cinco o seis generaciones, su familia habla hecho todo lo posible para conseguirlo. La intención era purgar las gónadas eliminando los genes de los esclavistas execrables que, naturalmente, se habían mezclado ampliamente con la familia de Sam a lo largo de los años. Massa había tenido todo el tiempo necesario para tender la cuerda que enlazaba el siglo XVII con el XIX. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la raza de Sam empezó a deshacer el trabajo de los diablos blancos uniéndose sólo con color ébano y cabellos rizados. A juzgar por las fotos de la familia que me enseñaba Sam, el punto de partida había sido una tátara-tátara-abuela de color café con leche. Se casó con un estudiante diplomado procedente de Zambia o de una de esas pequeñas naciones temporales, y su hijo mayor encontró una princesa nubia, cuya hija se casó con un elegante negro color ébano del Mississippi que…

—En fin, el resultado de todo esto es que mi abuelo era de un moreno bastante aceptable —explicó Sam—. Pero se podía leer en él su ascendencia mestiza. Conseguimos oscurecer un poco el tinte de la familia, pero no podíamos pasar por negros puros. Entonces, nació mi padre, y sus genes dieron un salto atrás. Pese a todos los esfuerzos. Piel clara, labios delgados y nariz afilada… un mestizo, un monstruo. La genética le jugaba una mala pasada a una honesta familia de africanos desplazados. Entonces, papá fue a ver a un geneto y se hizo extirpar los genes caucásicos, consiguiendo en cuatro horas lo que sus antepasados no lograron en ochenta años; y aquí estoy. Negro y espléndido.

Sam tendría unos treinta y cinco años. Yo, veinticuatro. Durante la primavera del 59, compartimos un apartamento de dos habitaciones en Nueva Orleáns Inferior. Era, de hecho, el apartamento de Sam, pero me dijo que me quedase cuando supo que no tenía dónde ir. En aquella época, Sam trabajaba a tiempo parcial en un palacio del esnife.

Yo acababa de salir de Novísima York, tercer asistente en jurisprudencia del juez Mattachine de la Gran Corte Suprema del Condado de Manhattan Superior. Obtuve aquel trabajo gracias al apoyo de un político, naturalmente, no gracias a mi cerebro. Los asistentes de jurisprudencia no tienen por qué poseer cerebro; eso enerva a los computadores. Tras pasarme ocho días junto al juez Mattachine, se me agotó la paciencia y salté al primer expreso que se dirigía hacia el sur, llevándome conmigo todas mis posesiones terrestres: un cepillo de dientes y la afeitadora, la llave para el terminal del infordenador, el último informe bancario, dos trajes de repuesto y un amuleto, una moneda de oro bizantina, un nomisma de Alexis I. En cuanto llegué a Nueva Orleáns, me paseé por los niveles inferiores hasta que los pies me llevaron a la discoteca de la calle Bourbon Inferior, nivel Tres. Debo confesar que fui atraído al interior por las dos chicas vivarachas que bailaban completamente sumergidas en una barrica transparente llena de lo que parecía ser —y resultó serlo— coñac. Se llamaban Helen y Betsy y las conocí muy bien durante un tiempo. Eran el atractivo del palacio, lo que se llamaba un reclamo en la época atómica. Llevaban máscaras y exponían sus deliciosas desnudeces a los paseantes; prometedoras, pero sin entregarse jamás al más mínimo desenfreno orgiástico. Las observé cómo nadaban en círculos, lentamente, sujetando cada una de ellas el seno izquierdo de la otra; un muslo se deslizaba de vez en cuando entre las piernas de Helen o Betsy, según el caso; me sonreían atrayentemente y terminé por entrar.

Sam se levantó para recibirme. Mediría unos tres metros de a1tura y llevaba un suspensor. Su piel aceitosa brillaba. Al juez Mattachine le habría encantado.

—Buenas, blanquete —dijo Sam—. ¿Quieres comprarte un sueño?

—¿Qué tienes para elegir?

—Sado, maso, homo, lesbo, intro, extro, super, infer, todas las variaciones y desviaciones.

Señaló la lista con las ofertas.

—Elige y aprieta con el dedo.

—¿Puedo ver antes las muestras?

Me miró detenidamente.

—¿Qué viene a hacer un judiíllo como tú a un sitio como éste?

—Qué curioso. Te iba a preguntar lo mismo.

—Me oculto para escapar de la Gestapo —respondió Sam—. Voy disfrazado de negro. Yisgadal v'yískadash …

—… adonai elohainu —contesté—. Soy episcopal reformado, sin broma.

—Yo miembro de la Primera Iglesia de Cristo. ¿Quieres que te cante un himno negro?

—Ahórramelo —pedí—. ¿Me podrías presentar a las chicas de la bañera?

—Aquí no vendemos carne, blanquete, sólo sueños.

—No quiero comprar carne, sólo alquilarla durante un rato.

—La del pecho se llama Betsy. La que tiene tan buena retaguardia, Helen. A menudo, son vírgenes y, en ese caso, el precio es mayor. Prueba con un sueño. Mira qué máscaras tan bonitas. ¿Estás seguro de que no quieres esnifar?

—¡Seguro que estoy seguro!

—¿Dónde te han pegado ese acento de Nueva York?

—En Vermont, durante las vacaciones de verano —le contesté—. ¿Dónde te han pegado a ti esa piel tan negra y brillante?

—Me la compró mi papá en un geneto. ¿Cómo te llamas?

—Jud Elliott. ¿Y tú?

—Sambo Sambo.

—Repetido. ¿No te molestará si te llamo Sam?

—Hay mucha gente que me llama así. ¿Estás viviendo en Nueva Orleáns Inferior?

—Acabo de llegar. Todavía no he encontrado nada.

—Salgo a las cuatro —dijo Sam—. Lo mismo que Helen y Betsy. Iremos todos a mi casa.

Descubrí bastante más tarde que también trabajaba en el Servicio Temporal. Aquello resultó un duro golpe, pues siempre creí que los tipos del Servicio Temporal eran gente seria, íntegra, desesperadamente virtuosa, de mandíbula cuadrada, bien afeitados: como boy-scouts, pero más altos. Y mi gurú negro era y es totalmente distinto de aquella imagen. Naturalmente, me faltaba mucho que aprender acerca del Servicio Temporal… y de Sam.

Читать дальше