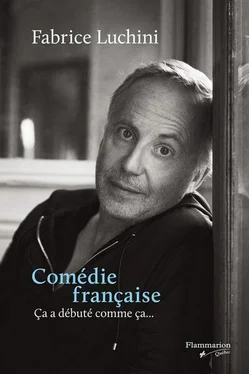

C’est froid, triste mais il y a du lingot. C’est secret. On ne jouit pas, place de l’Europe. Ici, on ne rigole pas. Ici, on cache. On ne joue pas le 16 e arrondissement. Quand on arrive là, avec Maman, on est comme Frédéric Lopez dans l’émission « Rendez-vous en terre inconnue ». Vous savez, cette émission fascinante où l’on voit les actrices se lier d’amitié avec certains Papous. Il paraît qu’à chaque fois c’est un triomphe. Très grosse audience. Énorme audience. Énorme audience Frédéric Lopez ! Ça peut monter à huit millions de gens. Huit millions de gens qui voient les riches qui voient des pauvres : c’est magnifique !

Place de l’Europe, donc, je ne sais plus comment je m’appelle. La rue de Miromesnil me semble bouleversante. Quartiers chics. Ça dégage, c’est large, c’est plein de perspectives. La bourgeoisie a l’immense arrogance d’être dans les lieux où tout est aéré. Il y a de l’arbre dans la bourgeoisie. Des feuilles et des branches. On est dans les cimes. « Là-haut, dit Nietzsche, il faut être apte au climat très puissant. » Ce qui est pathétique dans la bourgeoisie, c’est que ces sommets l’angoissent et comme ça la gêne terriblement, elle recrée du lien parce qu’il n’y a pas de bourgeois sans dîners et qu’il n’y a rien de plus accablant que des dîners où l’on vous demande si vous avez lu le dernier Houellebecq. J’arrive à Saint-Philippe-du-Roule, je ne comprends plus rien : c’est de l’hébreu ! Enfin, on s’arrête au rond-point des Champs-Élysées. Du monde fermé, celui de l’enfance et des angoisses, j’entre dans un autre.

3, avenue Matignon. Un bel immeuble années 1930. Grand escalier, des tapis. Des tapis incroyables. Si je pouvais aujourd’hui en tirer des moquettes, je le ferais. Je n’ai jamais eu d’aussi belles moquettes que celles de cet escalier. À l’étage, deux énormes orangers. On s’assoit. Une Alsacienne fait le ménage. On est à la fin de la journée. Ma mère parle, elle connaît le métier : c’est le même que le sien. Tôt le matin, elle part au Figaro pour nettoyer les bureaux. On est reçu par le patron. Il ressemble à Georges Brassens. C’est l’associé de Jacques Dessange. J’ai les cheveux un peu courts. On est obsédé par les Beatles, on n’a pas le droit d’avoir les cheveux longs et là le patron dit : « Il n’y a qu’une chose qu’ils doivent faire s’ils sont pris, les employés, c’est se laisser pousser les cheveux et certainement changer de prénom. » C’est même plus qu’un déclic que ça produit. Je fais un numéro sur ma motivation. Il me dit que Robert c’est trop populaire. Il ne doit pas connaître Robert de Saint-Loup. Je dis : « Jean-Octave ou Fabrice. — Va pour Fabrice. » J’invente n’importe quoi, j’explique que j’ai toujours rêvé d’être coiffeur, que c’est plus qu’une passion : une vocation ! Je deviens Fabrice.

Six jours plus tard, je suis en train de me doucher et j’entends Maman crier : « On est pris ! » Et là c’est le tourbillon. Les clientes aux jambes interminables qui se font épiler devant moi, les collègues homos qui veulent me faire entrer dans leur confrérie. Je fais attention à mes miches. Je porte des petits blazers de minets, des Weston que l’on s’achète avec des pourboires mirobolants. Les filles ont des cuissardes. La libido est du whisky et nous fait tourner la tête. Les coiffeuses se déloquent, les clientes se déloquent, Marlène Jobert se déloque… Dès que je peux me tirer sur la tige, je me précipite aux toilettes. Une oppression homosexuelle m’entoure. Un des plus grands coiffeurs, Bernard, comme il me voit lire Freud pour plaire à ma fiancée, dit : « La Luchina, faute de se meubler le derche, elle se meuble l’esprit ! »

Chez Lorca, nous sommes chez Guitry et chez Marivaux. Nous sommes le personnel. Il y a des voituriers. Les riches se pressent. Les coiffeurs sont des vedettes. Là-bas, je vois la fin de la bourgeoisie guitryenne. Une cliente aime débarquer en Bentley, la laisser au voiturier et arroser tout le monde. Une fascination. Cinq cents balles au shampoing, deux cents balles aux portiers. Des trucs colossaux de princes arabes. Mon métier consiste à mettre les voilettes. La mise en plis est sous la responsabilité de la patronne. Alors je dis : « Voulez-vous de la lecture ? » Et je m’approche quand on me demande : « Regardez si Mme Untel est prête. » Je regarde, je prends un air renseigné, je sors un petit rouleau, je le regarde comme un amateur de vin et je dis : « Il faut revenir sous le casque, ce n’est pas encore suffisamment sec. » La cliente en général opine : « Oui, attendons encore cinq minutes. » C’est une liturgie pas harassante et qui me plaît beaucoup. Plus que le cinéma où je commencerai par hasard bien des années plus tard.

Une des clientes, Mme Chantal Poupaud, avait appris que j’étais puceau. Elle m’en parle pendant la voilette et propose de m’aider dans cette initiation. Elle m’envoie à une chanteuse réaliste : Catherine Ribeiro. Laquelle me recommande à une amie. Cette dernière veut bien coucher avec moi. Elle doit avoir 30 ans et je suis un puceau sans qualité. Pourquoi moi ?

Il subsiste en vous toujours un petit peu de curiosité de réserve pour le côté du derrière, écrit Céline. On se dit qu’il ne vous apprendra plus rien le derrière, qu’on a plus une minute à perdre à son sujet, et puis on recommence encore une fois cependant rien que pour en avoir le cœur net qu’il est bien vide et on apprend tout de même quelque chose de neuf à son égard et ça suffit pour vous remettre en train d’optimisme. [14] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 10.

Le côté du derrière avant le côté de chez Swann :

On se reprend, on pense plus clairement qu’avant, on se remet à espérer alors qu’on espérait plus du tout et fatalement on y retourne au derrière pour le même prix. En somme, toujours des découvertes dans un vagin pour tous les âges. [15] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 359–360.

« Un vagin pour tous les âges ! » L’initiatrice est une pure beauté. « Venez me rejoindre », elle me dit. Je dois aller dans un hôtel des Champs-Élysées. Je pars comme un héros de Salinger. À l’hôtel, on me donne une lettre. « Mme Geneviève vous demande de la rejoindre au 127, boulevard Inkermann. » Je vais jusque-là. Je sonne. Un bonhomme m’ouvre la porte et me dit : « Je vous attendais. » Je lui dis que je dois voir Geneviève. Il me répond : « Elle va arriver. » Dans ce bel appartement, moulures, hauteur de plafond, volumes, il y a des portraits de Mao Tsé-Toung partout. Le bonhomme est grand, costaud, dominant. Je dois avoir l’air terrifié. Il commence à m’expliquer le marxisme. Nous déjeunons. Elle rentre et tout d’un coup, à la fin du déjeuner, sur la table, comme ça, il saute Geneviève. Devant moi, à l’horizontale, sur la table ! Elle quitte la pièce et lui me dit : « C’est ton tour. » Un peu tremblant, je rejoins la chambre, il se ramène avec un Caméscope, prêt à filmer. Je suis chez les dingues. J’ai le temps de la glisser, mais tout de suite après, comme un héros de Truffaut, je prends mes affaires et je m’enfuis…

Ma vie est une frénésie. J’alterne les Abbesses et les Champs-Élysées. Je suis emporté dans l’infinie perspective. Un soir je monte au pub Renault, Weston aux pieds : ce sont les illuminations. Impossible de venir à bout de toutes ces impressions. Des sourires, des poitrines, des visages, des verres, des groupes, la musique, la lumière : un vertige. Je peux tout recevoir. L’existence ouvre les portes. « La beauté n’est que la promesse du bonheur » [16] Stendhal, De l’amour, GF, Flammarion, 2014, chap. XVII, p.

, disait Stendhal. « Des cafés tapageurs aux lustres éclatants » [17] Arthur Rimbaud, « L’Éternité », Œuvres II, Vers nouveaux, Une saison en enfer, p. 66 ; et « Faim », ibid., p. 129.

, cette promesse est devant moi.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)