Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

P

PALAIS, s. m. C'est la maison royale ou suzeraine, le lieu où le suzerain rend la justice. Aussi ce qui distingue particulièrement le palais c'est la basilique , la grand'salle qui toujours en fait la partie principale. Le Palais, au moyen âge, est, à dater des Carlovingiens, placé dans la capitale du suzerain, c'est sa résidence jusque vers le XIVe siècle. Cependant les rois mérovingiens ont possédé des palais dans les campagnes ou à proximité des villes. Ces premiers palais étaient à peu près élevés sur le modèle des villæ gallo-romaines, quelquefois même dans les restes de ces établissements. Les palais de Verberie, de Compiègne, de Chelles, de Noisy, de Braisne, d'Attigny, n'étaient que de véritables villæ .

«L'habitation royale n'avait rien de l'aspect militaire des châteaux du moyen âge: c'était un vaste bâtiment entouré de portiques d'architecture romaine, quelquefois construit en bois poli avec soin et orné de sculptures qui ne manquaient pas d'élégance. Autour du principal corps de logis se trouvaient disposés, par ordre, les logements des officiers du palais, soit barbares, soit romains d'origine, et ceux des chefs de bande qui, selon la coutume germanique, s'étaient mis avec leurs guerriers dans la truste du roi, c'est-à-dire sous un engagement spécial de vasselage et de fidélité. D'autres maisons de moindre apparence étaient occupées par un grand nombre de familles qui exerçaient, hommes et femmes, toutes sortes de métiers... La plupart de ces familles étaient gauloises, nées sur la portion du sol que le roi s'était adjugé comme part de conquête, ou transportées violemment de quelques villes voisines pour coloniser le domaine royal; mais si l'on en juge par la physionomie des noms propres, il y avait aussi parmi elles des Germains et d'autres barbares dont les pères étaient venus en Gaule, comme ouvriers ou gens de service, à la suite des bandes conquérantes. D'ailleurs, quelle que fût leur origine, ou leur genre d'industrie, ces familles étaient placées au même rang et désignées par le même nom, par celui de lites en langue tudesque, et en langue latine par celui de fiscalins , c'est-à-dire attachées au fisc. Des bâtiments d'exploitation agricole, des haras, des étables, des bergeries et des granges, les masures des cultivateurs et les cabanes des serfs du domaine complétaient le village royal, qui ressemblait parfaitement, quoique sur une plus grande échelle, aux villages de l'ancienne Germanie... 1 1 Récit des temps mérovingiens , par Augustin Thierry, récit 1er.

.» Des baies vives, des murs de pierres sèches, des fossés, entouraient cet ensemble de bâtiments, et formaient quelquefois plusieurs enceintes, suivant l'usage des peuples du Nord. L'architecture des bâtiments participait des diverses influences sous lesquelles on les avait élevés; c'était un mélange de traditions gallo-romaines et de constructions de bois élevées avec un certain art, peintes de couleurs brillantes. Des granges, des hangars, des celliers énormes, contenaient des provisions amassées pendant plusieurs mois, et que les princes barbares venaient consommer avec leurs leudes. Lorsque tout était vide, ils se transportaient dans un autre domaine. Ces palais, bâtis sur la lisière des grandes forêts, retentissaient des cris des chasseurs et du fracas d'orgies qui se prolongeaient souvent, pendant plusieurs jours. Les Carlovingiens conservèrent encore cet usage de vivre dans les palais de campagne, et Charlemagne en possédait un grand nombre 2 2 Charlemagne avait aussi des palais dans des villes, celui d'Aix entre autres, qui passait pour très beau.

. Mais alors la vie en commun était remplacée par une sorte d'étiquette; les palais ressemblaient davantage à une cour; de beaux jardins les entouraient, cultivés avec soin; les enceintes étaient mieux marquées. Toutefois la grande salle, la basilique, formait toujours la partie principale du domaine.

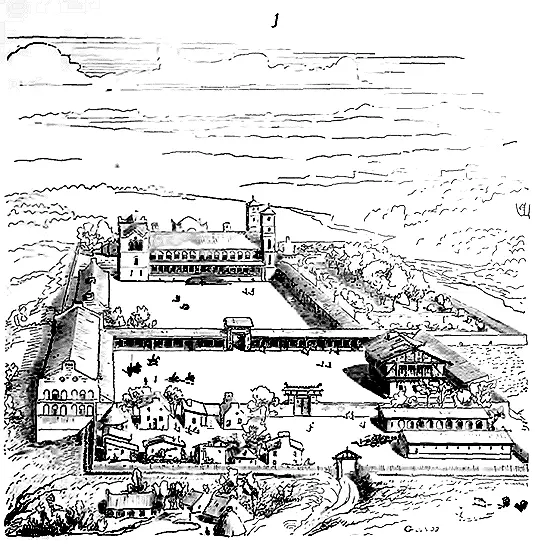

Voici (fig. 1.) un aperçu de l'ensemble de ces palais carlovingiens. Charlemagne avait fait entièrement rebâtir le palais de Verberie, près de Compiègne. Il en restait encore de nombreux fragments dans le dernier siècle, si l'on en croit le P. Carlier 3 3 Hist. du duché de Valois , par le P. Carlier, prieur d'Andrezy, 1764, t. 1, liv. II, p. 169.

. D'après cet auteur, Charlemagne aurait bâti la tour du Prædium , c'est-à-dire le donjon dominant le domaine, tour dont les soubassements étaient encore visibles de son temps. Il aurait fait construire le principal corps de logis, «édifice immense», ainsi que la chapelle du palais, qui «conservait encore le nom de chapelle Charlemagne au XIVe siècle.»

«Ce palais, dit le P. Carlier, tenait à plusieurs dépendances, qui formaient comme autant de châteaux particuliers, dont chacun avait sa destination... Le palais de Verberie avait son aspect au midi; les édifices qui le composaient s'étendaient de l'occident à l'orient, sur une ligne de 240 toises. Un corps de logis très vaste, où se tenaient les assemblées générales, les parlements, les conseils, etc., Mallobergium 4 4 Mallobergium, Malbergium , maison des plaids, lieu où l'on rendait la justice. (Voir Du Cange, Glossaire .)

, terminait à l'occident cette étendue de bâtiments, de même que la chapelle à l'orient. La chapelle et la salle d'assemblée formaient comme deux ailes, qui accompagnaient une longue suite d'édifices de différentes formes et de différentes grandeurs. Au centre de toute cette étendue paraissait un magnifique corps de logis, d'une hauteur excessive, composé de deux grands étages... J'ai tiré ces notices, ajoute Carlier, de quelques restes de l'ancien palais et d'un titre du règne de François Ier, qui permet la démolition des différentes parties de ce palais. Ces parties de bâtiment avaient été incendiées sous le règne infortuné de Charles VI, un siècle auparavant.»

Ce ne fut qu'après les invasions des Normands que ces résidences se convertirent en forteresses, et constituèrent les premiers châteaux féodaux. (Voy. CHÂTEAU.)

La résidence des rois de France, dans l'île de la Cité, à Paris, était désignée sous le nom du Palais par excellence, tandis qu'on disait le château du Louvre, le château de Vincennes. Tous les seigneurs suzerains possédaient un palais dans la capitale de leur seigneurie. À Troyes était le palais des comtes de Champagne, à Poitiers celui des comtes de Poitiers, à Dijon celui des ducs de Bourgogne. Cependant, à dater du XIe siècle, conformément aux habitudes des seigneurs du moyen âge, le palais était ou fortifié ou entouré d'une enceinte fortifiée; mais généralement il occupait une surface plus étendue que les châteaux de campagne, se composait de services plus variés, et laissait quelques-unes de ses dépendances accessibles au public. Il en était de même pour les résidences urbaines des évêques, qui prenaient aussi le nom de palais, et qui n'étaient pas absolument fermées au public comme le château féodal. Plusieurs de nos anciens palais épiscopaux de France conservent ainsi des servitudes qui datent de plusieurs siècles. Les cours, plaids, parlements, les tribunaux de l'officialité, se tenaient dans les palais du suzerain ou de l'évêque; il était donc nécessaire de permettre au public de s'y rendre en maintes occasions. La partie essentielle du palais est toujours la grand'salle, vaste espace couvert qui servait à tenir les cours plénières, dans laquelle on convoquait les vassaux, on donnait des banquets et des fêtes. De longues galeries accompagnaient toujours la grand'salle; elles servaient de promenoirs. Puis venait la chapelle, assez vaste pour contenir une nombreuse assistance; puis les appartements du seigneur, les logements des familiers, le trésor, le dépôt des chartes; puis enfin les bâtiments pour les hommes d'armes, des cuisines, des celliers, des magasins, des prisons, des écuries, des préaux, et presque toujours un jardin. Une tour principale ou donjon couronnait cette réunion de bâtiments, disposés d'ailleurs irrégulièrement et suivant les besoins.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)