Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Le palais épiscopal bâti, la cathédrale s'élève à côté, et chaque fois que la cathédrale se rebâtit à neuf, il est rare que le palais épiscopal ne soit point reconstruit en même temps. Or il nous reste quelques plans d'évêchés du XIIe siècle et même du XIe. Ces plans présentent une disposition à peu près uniforme: une grande salle, une chapelle, une tour ou donjon, des dépendances mixtes entre le palais et la cathédrale, et des logis qui, probablement, avaient peu d'importance, puisqu'on n'en trouve pas de traces. Le signe représentatif du pouvoir épiscopal, à la fois religieux et civil dans les premiers siècles du moyen âge, c'est la grande salle, curie canonique et civile, au besoin forteresse, qui devient plus tard l'officialité et la salle synodale. L'évêché de Paris, reconstruit par l'évêque Maurice de Sully, vers 1160, conservait encore ce caractère; il ne faisait d'ailleurs que remplacer un palais plus ancien dont les fondations, découvertes par nous en 1845 et 1846, peuvent passer pour une structure gallo-romaine. C'était la résidence dont parle Grégoire de Tours, et qui existait de son temps. Dans la chapelle palatine épiscopale, dont nous avons vu encore les restes en 1830, on lisait cette inscription rapportée par le P. du Breuil 15 15 Le Théâtre des antiquités de Paris , 1612, p. 43.

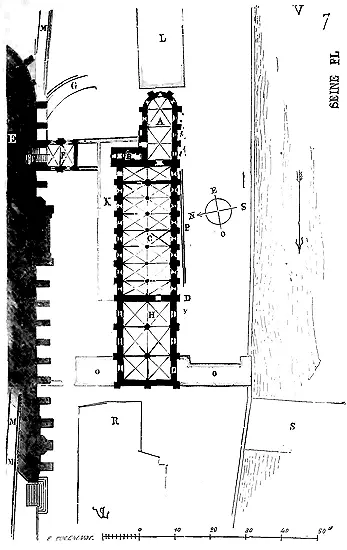

: « Hæc basilica (la chapelle) consecrata est a Domino Mauritio Parisiensi episcopo, in honore beatæ Mariæ, beatorum martyrum Dionysii, Vincentii, Mauritii, et omnium sanctorum .» Or ce palais, reconstruit par Maurice de Sully, se composait d'une grande salle, avec bâtiments tenant au choeur de la cathédrale, qu'il réédifiait en même temps, et d'une chapelle. Des logements privés du prélat, nulle trace. Voici (fig. 7) le plan du rez-de-chaussée de ce palais épiscopal du XIIe siècle.

En A était la chapelle, en B le donjon, en C la grande salle, qui alors, ne s'étendait pas au delà du mur pignon D. Le choeur de la cathédrale, rebâti par Maurice de Sully, est en E; la salle F servait de trésor au premier étage, avec escalier de communication entre le palais et le choeur, et de sacristie au rez-de-chaussée. La grande salle au premier étage formait un seul vaisseau voûté. Ici la muraille gallo-romaine de la cité passe en M, sous la cathédrale et au delà de son abside, et en creusant les fondations de la nouvelle sacristie, nous avons retrouvé une substruction de la même époque en G et en P. Il semblerait donc que les évêques de Paris avaient profité d'un saillant formé par les défenses de la cité, d'une sorte de castellum , pour y enfermer le palais épiscopal. Le mur méridional de la grande salle était même bâti sur les fondements de l'enceinte gallo-romaine, et fut encore crénelé par Maurice de Sully.

Alors, dit le P. du Breuil, «l'evesque et les siens alloient de la grande salle à la grande église (la cathédrale) par une gallerie (l'aile F), laquelle messieurs les Ponchers successeurs evesques (au XVIe siècle) ont depuis quittée aux chanoines qui y mettent les reliques et les plus beaux ornemens. Depuis messire Pierre d'Orgemont (commencement du XVe siècle) fit bastir le second corps d'hostel, qui a veuë tant sur le jardin que sur le lieu dict (c'est le bâtiment H). Longtems après messire Estienne de Poncher (commencement du XVIe siècle), cent deuxième evesque de Paris, fit édifier le bastiment joignant le vieil, lequel est vis à vis de l'église, où est à présent la geolle et autres demeures (c'est le corps de logis doublé en K). Messire François de Poncher, son neveu et successeur, fit bastir le troisième corps d'hostel, qui est derrière la chappelle (c'est le logis L). En ce lieu auparavant estoient les écuries et quelques maisonnettes où demeuroient les quatre chanoines de la basse chappelle.....» La chapelle avait en effet deux étages, comme celle de Meaux, et plus tard celle de Reims. Les constructions O dataient seulement du XVIIe siècle, et en R étaient des logis qui furent cédés à l'Hôtel-Dieu. Le pont aux Doubles S fut élevé plus tard, après tous ces bâtiments. Les évêques de Paris n'avaient pas que ce palais ne renfermant pendant plusieurs siècles qu'une grande salle. Hugues de Besançon, en 1326, avait son hôtel rue des Amandiers. Guillaume de Chanac, son successeur, logeait dans la rue de Bièvre, et donna son logis pour la fondation du collège de Chanac ou de Saint-Michel. Pierre d'Orgemont, qui bâtit l'annexe K à la grande salle du palais épiscopal, hérita de l'hôtel des Tournelles qui appartenait au chancelier d'Orgemont, son père, et le vendit au duc de Berry, dont il était le chancelier. Girard de Montagne avait une maison rue des Marmousets et une autre rue Saint-André-des-Arts 16 16 Sauval, liv. VII.

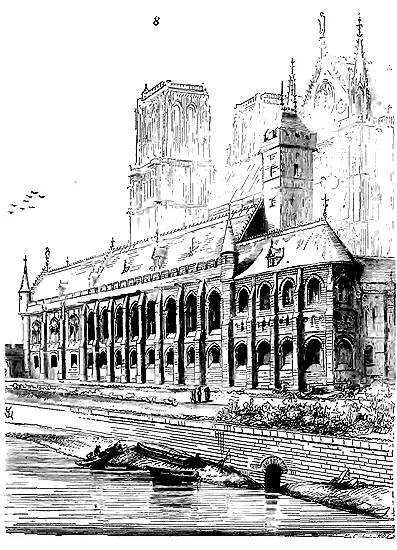

. Le long de la rivière et derrière l'abside de la cathédrale s'étendaient des jardins qui touchaient au cloître du chapitre bâti vers le nord-est. La grande salle crénelée du XIIe siècle, avec son annexe élevée par Pierre d'Orgemont au commencement du XVe siècle, son donjon et sa chapelle à deux étages, avait fort grand air du côté de la rivière, ainsi que le fait voir la perspective (fig. 8) prise du point V 17 17 Voyez la tapisserie de l'hôtel de ville; le Plan Gomboust; le grand Plan de Paris à vol d'oiseau, de Mérian; les vues d'Israël Sylvestre; celles de Pérelle; le Plan de la cité de l'abbé Delagrive; les plans et coupes déposés aux archives de l'Empire et dont M. A. Berty a eu l'obligeance de nous communiquer des calques; une gravure du parvis Notre-Dame, par L. van Merlen, qui montre le couronnement du bâtiment H.

, avant les adjonctions O et la construction du pont aux Doubles.

Un des palais épiscopaux les plus anciens, celui d'Angers, construit vers la fin du XIe siècle, conserve encore sa grande salle romane d'un beau style (voy. SALLE), et des dépendances assez considérables qui datent de la même époque. Des travaux récents, dirigés par l'architecte diocésain, M. Joly Leterme, ont fait reparaître une partie des logements entourant cette grande salle 18 18 Voyez dans le tome II de l' Architecture civile et domestique de MM. Verdier et Gattois, p. 201, le plan du palais épiscopal.

, qui est mise en communication directe avec le bras de croix nord de la cathédrale. On remarque même certaines portions de murs de ce palais qui ont tout à fait le caractère de la structure gallo-romaine des bas temps, et qui pourraient bien avoir appartenu, ainsi que l'observe M. le docteur Cattois, à la demeure que l'ancien maire du palais de Neustrie, Rainfroy, aurait fait construire, à Angers, sur l'emplacement du capitole. À l'évêché de Meaux, il existe une chapelle à deux étages, de la seconde moitié du XIIe siècle, ayant les plus grands rapports avec celle de l'ancien évêché de Paris, et l'étage inférieur de la grand'salle. Ce rez-de-chaussée, comme celui de la grand'salle du palais épiscopal de Paris, se compose de deux nefs voûtées. Le palais de Meaux est également bâti à proximité des remparts gallo-romains. À Soissons, l'évêché repose sur une partie de la muraille antique, mais des constructions de l'ancien palais il ne reste qu'une tourelle du commencement du XIIIe siècle et quelques substructions de la même époque. À Beauvais, le palais épiscopal joignait l'ancienne fortification romaine, et une tourelle datant du XIIe siècle flanquait même le vieux mur romain 19 19 Cette tourelle existe encore. (Voy. l' Archit. civ. et dom. de MM. Verdier et Cattois, t. I.)

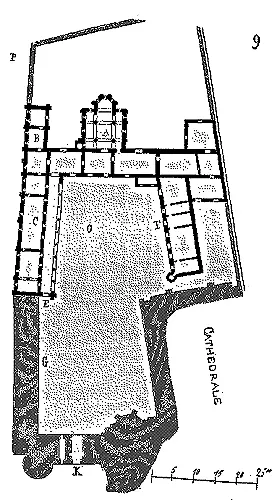

. À Reims, l'étage inférieur de la grand'salle date du commencement du XIIIe siècle, et la chapelle à deux étages, du milieu du XIIIe siècle (voy. CHAPELLE). À Auxerre, l'un des pignons de la grand'salle existe encore, et date du milieu du XIIIe siècle, comme le choeur de la cathédrale; une galerie du XIIe siècle repose sur l'ancien mur de la ville gallo-romaine. À Rouen, on trouve  également des restes assez considérables du XIIIe siècle, et notamment l'un des pignons de la grand'salle. À Laon, l'assemblage des bâtiments de l'évêché (aujourd'hui palais de justice) est des plus intéressants à étudier. Ce palais fut reconstruit après l'incendie de 1112, qui détruisit l'ancienne cathédrale et les bâtiments environnants. En effet, on retrouve dans l'évêché de Laon des parties de bâtiments qui appartiennent au style de la première moitié du XIIe siècle, notamment la chapelle A (figure 9) et les corps de logis B. Quant à la grand'salle C élevée sur un rez-de-chaussée doublé d'un portique du côte de la cathédrale, sa construction est due à l'évêque Garnier (1245). La grand'salle s'éclaire sur la cour O et sur la campagne. Le portique intérieur fut remanié à une époque ancienne déjà. Les arcs furent reconstruits, les appuis des fenêtres baissés; on a la preuve de ce remaniement en observant l'arcade unique de retour E dont la courbure et l'ornementation primitives sont conservées. L'aspect de ce grand corps de logis, sur l'extérieur, devait être fort beau avant les mutilations qui en ont altéré le caractère. Cette façade qui domine la muraille de la ville passant parallèlement à quelques mètres de sa base, est flanquée de trois tourelles portées sur des contre-forts, et entre lesquelles s'ouvrent les fenêtres de la grand'salle au premier étage. Le couronnement, autrefois crénelé, pouvait au besoin servir de seconde défense par-dessus les remparts de la cité, dominant un escarpement abrupt. Voici (fig. 10) une vue de cette façade extérieure prise du point P. Au XVe siècle, les évêques de Laon (voy. le plan, fig. 9) élevèrent les deux corps de logis F et G. Une porte fortifiée était ouverte en K.

également des restes assez considérables du XIIIe siècle, et notamment l'un des pignons de la grand'salle. À Laon, l'assemblage des bâtiments de l'évêché (aujourd'hui palais de justice) est des plus intéressants à étudier. Ce palais fut reconstruit après l'incendie de 1112, qui détruisit l'ancienne cathédrale et les bâtiments environnants. En effet, on retrouve dans l'évêché de Laon des parties de bâtiments qui appartiennent au style de la première moitié du XIIe siècle, notamment la chapelle A (figure 9) et les corps de logis B. Quant à la grand'salle C élevée sur un rez-de-chaussée doublé d'un portique du côte de la cathédrale, sa construction est due à l'évêque Garnier (1245). La grand'salle s'éclaire sur la cour O et sur la campagne. Le portique intérieur fut remanié à une époque ancienne déjà. Les arcs furent reconstruits, les appuis des fenêtres baissés; on a la preuve de ce remaniement en observant l'arcade unique de retour E dont la courbure et l'ornementation primitives sont conservées. L'aspect de ce grand corps de logis, sur l'extérieur, devait être fort beau avant les mutilations qui en ont altéré le caractère. Cette façade qui domine la muraille de la ville passant parallèlement à quelques mètres de sa base, est flanquée de trois tourelles portées sur des contre-forts, et entre lesquelles s'ouvrent les fenêtres de la grand'salle au premier étage. Le couronnement, autrefois crénelé, pouvait au besoin servir de seconde défense par-dessus les remparts de la cité, dominant un escarpement abrupt. Voici (fig. 10) une vue de cette façade extérieure prise du point P. Au XVe siècle, les évêques de Laon (voy. le plan, fig. 9) élevèrent les deux corps de logis F et G. Une porte fortifiée était ouverte en K.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)