Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

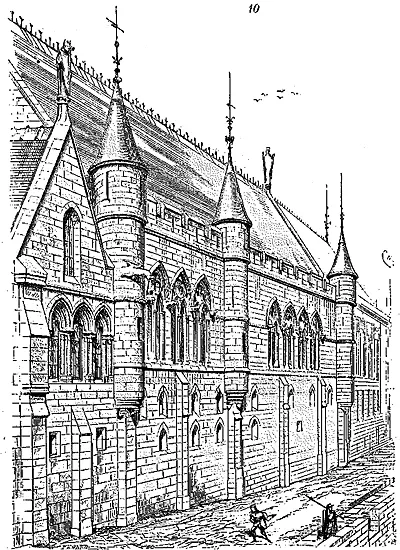

Le portique occupant une moitié de la longueur de la grand'salle du côté de la cour donne à ce palais épiscopal une physionomie particulière. Cette galerie, exposée au midi sur un plateau où la température est habituellement froide, servait de promenoir, et contribuait à l'agrément de l'habitation. Le palais épiscopal de Laon, comme ceux que nous venons de décrire précédemment, n'en était pas moins un lieu fortifié très bien situé, facile à garder et à défendre. Nous voyons que le palais archiépiscopal de Narbonne, dans le Languedoc, bien que rebâti à la fin du XIIIe siècle et pendant le XIVe, est encore une véritable place forte élevée probablement sur l'emplacement du capitole de la ville romaine. C'est après le palais des papes, en France, la construction la plus importante qui nous reste des nombreuses résidences occupées par les princes de l'Église.

Le palais archiépiscopal de Narbonne est réuni à la cathédrale actuelle, fondée en 1272, par un cloître bâti par l'archevêque Pierre de la Jugée, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Déjà, en 1308, la grosse tour carrée du palais, servant de donjon, avait été construite par l'archevêque Gilles. Pierre de la Jugée éleva entre le cloître et cette tour des bâtiments considérables qui subsistent encore en grande partie, et qui comprennent plusieurs tours rondes, des logis, une grand'salle et une autre tour carrée formant pendant avec le donjon. Cependant, au milieu de ces constructions du XIVe siècle, on retrouve encore une tour romane fort ancienne, et une belle porte du commencement du XIIe siècle.

Les archevêques de Narbonne furent, il est vrai, pendant une partie du moyen âge, des seigneurs puissants, et leur palais acquit, dès le XIe siècle, une importance en rapport avec leur fortune. En 1096, l'archevêque Dalmatius prit le titre de primat des Gaules. La ville de Narbonne avait d'ailleurs conservé en partie, comme beaucoup de villes du Midi, son administration municipale romaine.

La commune possédait jusqu'au XIIe siècle des conseillers qui prenaient le titre de nobiles viri ou probi homines . Alors on les appela consuls, ou plutôt cossouls . Cette commune fit en 1166 un traité de commerce avec la république de Gênes, et plus tard avec Pise, Marseille, Rhodes, etc. En 1212, Armand Amalaric, légat du pape et archevêque de Narbonne, se déclara duc, et le vicomte lui rendit hommage. Alors la ville était sous la juridiction de trois seigneurs, l'archevêque, le vicomte et l'abbé de Saint-Paul; en 1232, ces trois personnages confirmèrent les franchises et coutumes de la commune. Cependant, en 1234, les consuls de Narbonne invoquent le secours des consuls de Nîmes contre l'archevêque, et en 1255 les magistrats municipaux ordonnent que les coutumes de la ville seront traduites du latin en roman, afin de les mettre à la portée de tous. Les vicomtes, moins puissants que les archevêques, inclinent à protéger les prérogatives des Narbonnais, et c'est en présence de cette lutte croissante contre le pouvoir des seigneurs archevêques, que Gilles Ascelin construit, en 1318, l'énorme tour encore intacte aujourd'hui, et que ses successeurs font, de leur résidence, un véritable château fort, se reliant à la cathédrale fortifiée elle-même 20 20 Nous devons ces renseignements historiques à M. Tournal, conservateur du Musée de Narbonne.

.

Ce mélange d'architecture militaire, religieuse et civile, fait donc du palais archiépiscopal de Narbonne un édifice des plus intéressants à connaître. Disons d'abord qu'il ne faut pas chercher là des influences de l'art italien du XIVe siècle; cet édifice est bien français, et plutôt français septentrional que languedocien. Ses combles étaient aigus, ainsi que le prouvent plusieurs des pignons existants; la construction des voûtes, les sections des piles, le cloître et ses détails, la forme des fenêtres, les dispositions défensives, et jusqu'à l'appareil, appartiennent à l'architecture du domaine royal; et le palais archiépiscopal de Narbonne est d'autant plus curieux à étudier, qu'il dut servir de point de départ pour construire le palais des papes à Avignon, dont nous nous occuperons tout à l'heure.

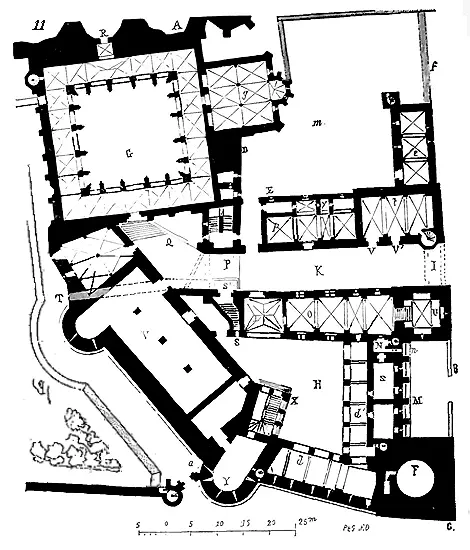

Voici (fig. 11) le plan du palais des archevêques de Narbonne, à rez-de-chaussée. En A, est la cathédrale, commencée, comme nous l'avons dit, en 1272, sur un plan français (voy. CATHÉDRALE, fig. 48). Une place fort ancienne 21 21 Dite aujourd'hui la place aux Herbes.

, et qui, très vraisemblablement, occupe l'emplacement du forum de la ville romaine, est en B. Les fondations du capitole antique commandèrent la disposition des bâtiments, qui se contournent en partant de l'angle C jusqu'à la cathédrale. En D, est une tour romane, et en E, des bâtiments dont quelques parties appartiennent au XIIe siècle. La grosse tour carrée bâtie par Gilles Ascelin en 1318, est en F. Elle est plantée sur la place, en face de la tour du vicomte, beaucoup plus basse; elle dominait par conséquent la tour du seigneur laïque et le canal se reliant au port, lequel passe à 10 mètres environ du point C. De la place B au cloître G, le terrain s'élève de 5 mètres environ. On entrait dans la cour H du palais, en passant sous un arc I, en prenant une rue K bordée de bâtiments fortifiés, et en franchissant le grand porche voûté L. En O, était la salle des gardes, communiquant au rez-de-chaussée de la tour dite Saint-Martial, U, par un emmarchement intérieur. Toutes ces dispositions sont à peu près intactes. En passant de la rue K, sous une arcade P fortifiée, on arrive à un degré Q qui monte au cloître, lequel communique à la cathédrale par une porte R.

De la cour H, en descendant le degré S, terminé par un ciel ouvert S', et prenant à gauche un souterrain passant sous le grand logis V, on arrivait à une poterne T, donnant dans un fossé qui séparait tout le front ab d'un jardin, formant ouvrage avancé. Le grand logis V est, à rez-de-chaussée, occupé par des celliers disposés sous la grand'salle. De la cour H, on montait aux appartements par un escalier X, détruit aujourd'hui 22 22 Cet escalier fut détruit vers 1620, et remplacé par un bel escalier placé dans la tour Y. C'est de 1620 à 1634 que furent élevées de nouvelles façades dans la cour, et que furent arrangés les grands appartements actuellement occupés en partie par le musée de la ville. Nous avons retrouvé les traces des fondations de l'escalier X.

. En d , d' , étaient des portiques, et en Z un bâtiment en retraite qui réunissait la grosse tour à la tour Saint-Martial.

Cette dernière partie, dont on ne voyait que des fragments avant 1847, enclavée dans des constructions beaucoup plus récentes, a été rasée pour faire place au nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Mais ayant été chargé de diriger cette dernière construction, nous avons pu constater la disposition des grands contre-forts avec mâchicoulis M, et du petit corps de garde N avec sa poterne n . Les bâtiments p , dits de la Madeleine, sont les plus anciens. Ils se composent d'un rez-de-chaussée voûté et d'une grande salle t , également voûtée, sous une belle chapelle disposée au premier étage; cette salle t communiquait avec le passage dit de l'Ancre par deux portes VV'. Ces portes VV' devaient permettre au public d'entrer dans la salle t , qui servait de chapelle basse. Une cour de communs était disposée en m avec un petit logis e fortifié. L'enceinte de l'archevêché allait rejoindre celle de la cathédrale par un mur f , également fortifié. En g , est une grande salle capitulaire. L'abside de la cathédrale continuait les défenses de ce côté f par une suite de tourelles crénelées réunies par des arcs surmontés de créneaux, ainsi que les couronnements des chapelles. Ce palais présentait donc un ensemble de défenses formidables dominées par l'énorme tour carrée F, formant saillie.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)