Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Le cardinal légat (cardinal de Clermont) fit bâtir, en 1513, l'appartement appelé la Mirande , regardant le midi, et la galerie couverte qui mettait en communication ces appartements avec les tours donnant sur le jardin: c'était là que les vice-légats recevaient leurs visites.

On a tenu dans le palais d'Avignon six conclaves:

Celui pour l'élection de Benoît XII, en 1335; de Clément VI, en 1342; d'Innocent VI, en 1352; d'Urbain V, en 1362; de Grégoire XI, en 1370, et de Benoît XIII, en 1394.

À la suite d'un conflit qui eut lieu entre les gens du pape et ceux du duc de Créquy, ambassadeur de Louis XIV près le saint-siége, les satisfactions demandées à la cour de Rome paraissant insuffisantes, le roi de France fit occuper Avignon par ses troupes, et menaça le souverain pontife d'envoyer un régiment à Rome (1662). Le général Bonaparte, par le traité de Tolentino, obtint la cession des Romagnes et du comtat d'Avignon.

Ainsi, en soixante années, les papes firent bâtir non-seulement cette résidence, dont la masse formidable couvre une surface de 6400 mètres environ, mais encore toute l'enceinte de la ville, dont le développement est de 4,800 mètres.

En 1378, un incendie détruisit presque tous les combles du palais des papes 26 26 On voit encore aujourd'hui les traces de ce sinistre dans les parties supérieures de l'édifice. «L'an 1378, à l'heure du trépas du pape Grégoire XI à Rome, selon les vieux documents de Provence, le palais d'Avignon s'embrasa par telle fureur, qu'il ne fut jamais au pouvoir des hommes, quel secours qui de toute part y arrivât, de l'éteindre ni arrêter, que la plus grande partie de ce grand et superbe édifice ne fût arse dévorée et mise en consommation par les flammes, ainsi que j'en ai moi-même encore vû les marques et vestiges dans cette fière et hautaine masse de pierres.» (Nostradamus, Hist. de Provence , p. 437.)

. En 1413, la grande salle du Consistoire, le quartier des cuisines et celui de la sommellerie furent consumés, malgré la diligence de Marc, neveu du pape Jean XXIII, et qui commandait alors dans cette ville 27 27 Journal d'un habitant d'Avignon , cité par Gaufridi ( Hist. de Provence ).

.

Les documents étendus que M. Achard, archiviste de la préfecture de Vaucluse, a bien voulu réunir pour nous, avec un empressement dont nous ne saurions trop le remercier, ne donnent que le nom d'un architecte dans la construction de cette oeuvre colossale: c'est un certain Pierre Obreri ou Pierre Obrier. Obreri n'est guère un nom italien, mais ce qui l'est encore moins, c'est le monument lui-même. L'architecture italienne du XIVe siècle, soit que nous la prenions dans le sud ou dans le nord de la péninsule, ne rappelle en rien celle du palais des papes. Depuis la tour de Trouillas jusqu'à celle des Anges, dans toute l'étendue de ces bâtiments, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la construction, les profils, les sections de piles, les voûtes, les baies, les défenses, appartiennent à l'architecture française du Midi, à cette architecture gothique qui se débarrasse difficilement de certaines traditions romanes. L'ornementation, très sobre d'ailleurs, rappelle celle de la cathédrale de Narbonne dans ses parties hautes, qui datent du commencement du XIVe siècle. Or, la cathédrale de Narbonne est l'oeuvre d'un architecte français, le même peut-être qui bâtit celle de Clermont en Auvergne, et celle de Limoges, ainsi que peut le faire supposer la parfaite conformité de ces trois plans. Les seuls détails du palais d'Avignon, qui sont évidemment de provenance italienne, ce sont les peintures attribuées à Giotto et à Simon Memmi ou à ses élèves 28 28 Il est bon d'observer ici que Giotto était mort à l'époque où s'élevait le palais des papes. Les seules peintures que l'on pourrait lui attribuer sont celles que l'on voyait, il y a quelques années, sous le porche de Notre-Dame des Doms. Mais quand elles furent faites, les papes n'étaient pas à Avignon.

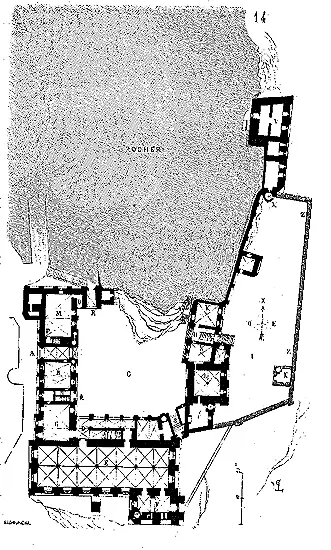

. N'oublions pas d'ailleurs que Clément V, qui, le premier, établit le siége apostolique à Avignon, était Bertrand de Grotte, né à Villandrau, près de Bordeaux; que Jean XXII, son successeur, était Jacques d'Euse, né à Cahors; que Benoît XII était Jacques Fournier, né à Saverdun, au comté de Foix; que Clément VI était Pierre Roger, né au château de Maumont, dans le diocèse de Limoges; qu'Innocent VI était Étienne d'Albert, né près de Pompadour, au diocèse de Limoges; qu'Urbain V était Guillaume Grimoald, né à Grisac, dans le Gévaudan, diocèse de Mende, et que Grégoire XI, neveu du pape Clément VI, était, comme son oncle, né à Maumont, au diocèse de Limoges. Que ces papes, qui firent entrer dans le sacré collége un grand nombre de prélats français, et particulièrement des Gascons et des Limousins, eussent fait venir des architectes italiens pour bâtir leur palais, ceci n'est guère vraisemblable; mais les eussent-ils fait venir, qu'il serait impossible toutefois de ne point considérer les constructions du palais des papes d'Avignon comme appartenant à l'architecture des provinces méridionales de la France. Nous insistons sur ce point, parce que c'est un préjugé communément établi que le palais des papes est une de ces constructions grandioses appartenant aux arts de l'Italie. À cette époque, au XIVe siècle, le goût de l'architecture italienne flotte indécis entre les traditions antiques et les influences de France et d'Allemagne, et ce n'est pas par la grandeur et la franchise qu'il se distingue. Les papes établis en France, possesseurs d'un riche comtat, réunissant des ressources considérables, vivant relativement dans un état de paix profonde, sortis tous de ces diocèses du Midi, alors si riches en monuments, ont fait à Avignon une oeuvre absolument française, bien supérieure comme conception d'ensemble, comme grandeur et comme goût, à ce qu'alors on élevait en Italie. Examinons maintenant ce vaste édifice dans toutes ses parties. Nous devons prendre le palais des papes à Avignon tel qu'il existait à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire après les constructions successives faites depuis Clément V jusqu'à Grégoire XI, car il serait difficile de donner les transformations des divers services qui le composent, et de montrer, par exemple, le palais bâti par Jean XXII. Ces immenses bâtiments s'élèvent sur la déclivité méridionale du rocher des Doms, à l'opposite du Rhône; de telle sorte que le rez-de-chaussée de la partie voisine de l'église Notre-Dame, qui est la plus ancienne, se trouve au niveau du premier étage de la partie des bâtiments élevés en dernier lieu, du côté sud, par Urbain V. Si donc nous traçons le plan du rez-de-chaussée du palais des papes, vers sa partie inférieure, nous tombons en pleine roche, en nous avançant vers le nord (fig. 14).

L'entrée d'honneur A s'ouvre sur une esplanade dominant tous les alentours, et autrefois divisée en plusieurs bailles , avec courtines, tour et portes. Cette entrée A est défendue par deux herses, des vantaux et un double mâchicoulis. En avant, donnant sur l'esplanade, l'ouvrage avancé fut remplacé au XVIIe siècle par un mur de contre-garde crénelé. Sous le vestibule d'entrée, à droite, est la porte s'ouvrant dans un vaste corps de garde B, voûté. De la cour d'honneur C on peut se diriger sur tous les points du palais. Du vestibule D on monte aux étages supérieurs par un large et bel escalier à deux rampes, ou bien on entre dans la grande salle basse E et son annexe F, ou, encore dans la salle G. Par le passage H, on descend à l'esplanade orientale I, où l'on pénètre dans les salles K, sous la grosse tour L et son annexe l . Par le petit passage O détourné, on s'introduit dans la grande salle M, laquelle servait de poste et communiquait aux défenses supérieures par un escalier P. En R, est une poterne défendue par un mâchicoulis intérieur, une herse et des vantaux. En S, est une seconde poterne défendue par des mâchicoulis et une herse; en T, un degré qui monte au rez-de-chaussée de la partie du palais bâtie sur le rocher à un niveau plus élevé que le sol de la cour d'honneur. La partie la plus ancienne du palais, la tour de Trouillas est en V, flanquant le rocher et s'élevant au-dessus de toutes les autres tours du palais: c'est le donjon, dont nous ne voyons ici que les soubassements. Un escalier X, desservant cette partie des bâtiments, descend jusqu'au sol de l'esplanade I, et donne entrée sur le mur de défense Z garni de mâchicoulis et d'un chemin de ronde. En N, adossé à ce mur, est un fournil.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)