Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

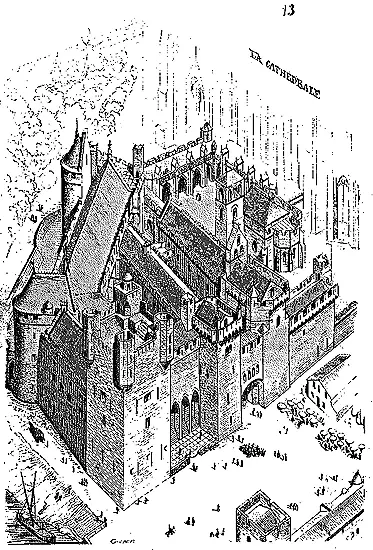

Examinons maintenant le plan du premier étage de ce palais (fig. 12). L'escalier X permettait d'arriver directement de la cour à la grande salle V, possédant une vaste cheminée dont on voit encore les traces à l'extérieur. Cette grande salle était éclairée par de hautes fenêtres terminées de tiers-point, et couverte au moyen d'arcs plein cintre, portant un solivage au-dessus duquel était un étage lambrissé donnant sur le crénelage extérieur. De la grande salle, on pouvait arriver à tous les appartements. Des escaliers à vis permettaient de descendre au rez-de-chaussée sur plusieurs points, ou de monter aux étages supérieurs. On voit qu'on ne pouvait entrer dans la salle octogonale de la tour carrée que par un passage détourné, et de cette salle octogonale on descendait par une trappe dans la salle circulaire du rez-de-chaussée, laquelle servait de chartre ou de cachot. De larges mâchicoulis s'ouvrant au second étage, à la hauteur du crénelage, défendaient le front ab . Ici on reconnaît l'utilité des passages pratiqués en I et en P, sur les deux arcades franchissant la rue K; ils établissaient une communication entre le logis L et celui T de la Madeleine, et entre la tour Saint-Martial U et la chapelle M. Le cloître 23 23 On désignait ainsi ce passage, parce que sous l'arcade I était suspendue une ancre, comme signe des droits que les archevêques possédaient sur le port de Narbonne.

, couvert en terrasse, donnait une promenade d'où l'on pouvait jouir de la vue étrangement pittoresque de tous ces grands bâtiments se découpant les uns sur les autres, surmontés d'un côté par la grosse tour carrée, de l'autre par l'abside colossale de la cathédrale.

Ces constructions sont élevées en belles pierres de Sijean et de Béziers; elles couvrent une surface de 4000 mètres environ, déduction faite des cours, et malgré les nombreuses mutilations qu'elles ont subies, bien que des couvertures plates modernes et sans caractère aient remplacé les anciennes toitures à pentes rapides, bien que des adjonctions misérables, ou l'abandon, aient détruit plusieurs de leurs parties les plus intéressantes, elles ne laissent pas d'en imposer par leur grandeur et leur puissance.

Nous donnons (fig. 13) une vue cavalière de ce palais, prise du côté de la grosse tour carrée (voy. CLOÎTRE, SALLE, TOUR). Mais ce palais des archevêques de Narbonne est un pauvre logis, si on le compare au palais des papes à Avignon. Il est nécessaire, pour faire comprendre l'importance de cette résidence des souverains pontifes, de donner un historique sommaire de leur séjour dans le comtat Venaissin.

Au XIIIe siècle, le rocher d'Avignon, sur lequel devait s'élever le palais des papes, était partie en pâturages, partie couvert d'habitations dominées par l'ancien château ou palais du podestat, non loin duquel s'élevait celui de l'évêque 24 24 «Item civitas (Avenionis) habet patuum quod est juxta cimeterium Sancti Benedicti usque ad rupem castricum pertinentiis suis usque ad Rhodanum et usque ad domos que possidentur pro Hugone Bertrando et sicut protenditur usque adstare Bertrandi Hugonis et usque ad cimeterium ecclesie Beate Marie et usque ad ecclesiam beate Marie de Castro.» (Bibl. d'Avignon, fonds Requien, cartul. des statuts. Invent. des biens de la républ. d'Avignon, fait en 1234 par le podestat Parceval de Doria.)--Communiqué par M. Achard, archiviste de la préfecture de Vaucluse.

. De ces constructions antérieures au séjour des pontifes, l'église Notre-Dame des Doms, servant de cathédrale, existe seule aujourd'hui.

Le pape Clément V vint à Avignon en 1308, et habita le couvent des Frères prêcheurs (dominicains). Clément V était Bertrand de Grotte, archevêque de Bordeaux; ce prélat passait pour être l'ennemi du roi de France, Philippe le Bel. Ce prince eut avec lui une entrevue: «Archevêque, lui dit-il, je puis te faire pape si je veux, pourvu que tu promettes de m'octroyer six grâces que je te demanderai.» Bertrand tomba à ses genoux, et lui répondit: «Monseigneur, c'est à présent que je vois que vous m'aimez plus qu'homme qui vive, et que vous voulez me rendre le bien pour le mal. Commandez et j'obéirai.» Bertrand de Grotte fut élu, et vint s'établir en France, à Avignon.

Jean XXII habita le palais, alors situé sur l'emplacement du palais actuel des papes (1316).

C'est Armand de Via, son neveu, évêque d'Avignon, qui, n'ayant point de palais, acheta le terrain où fut bâti l'archevêché, aujourd'hui occupé par le petit séminaire. Jean XXII, voulant agrandir le palais qu'il habitait, fit démolir la paroisse de Saint-Étienne, qu'il transféra à la chapelle Sainte-Madeleine.

Benoît XII, en 1336, fit démolir du palais tout ce que son prédécesseur avait fait construire, et d'après les plans de l'architecte Pierre Obreri 25 25 Ou Pierre Obrier, selon les Annales d'Avignon , t. III.--Manuscrit donné au musée d'Avignon par M. Requien; comm. par M. Achard, archiviste de la préfecture.

, fit bâtir la partie septentrionale du palais apostolique, qu'il termina par la tour de Trouillas. Sous ce pontife, la chambre apostolique acheta le palais qu'avait fait bâtir Armand de Via pour servir d'habitation aux évêques d'Avignon. Clément VI fit construire la façade méridionale du palais des papes et les enceintes du midi qui, dans la suite, servirent à contenir l'arsenal.

C'est en 1347 seulement que la ville d'Avignon et le comtat Venaissin devinrent la propriété des papes. Avignon appartenait à Jeanne de Naples, qui était comtesse de Provence en même temps que reine des Deux-Siciles. Chassée de Naples comme soupçonnée de complicité avec les assassins de son mari, André de Hongrie, Jeanne se réfugia en Provence, et vint se jeter aux pieds de Clément VI. Lorsqu'elle quitta Avignon pour retourner dans ses États d'Italie, elle était déclarée innocente du crime dont la voix publique l'accusait; elle était munie d'une dispense pour épouser son cousin Louis de Tarente, le principal instigateur de l'assassinat d'André. Avignon et le comtat Venaissin appartenaient au pape. Cette cession avait été stipulée au prix de 80000 florins.

Innocent VI acheva la partie méridionale et la grande chapelle supérieure. Urbain V fit tailler dans le roc l'emplacement de la cour principale du palais, et y fit creuser un puits; il fit construire l'aile orientale donnant sur des jardins, et ajouta une septième tour, dite des Anges, aux six déjà bâties.

Grégoire XI part pour Rome en 1376, et meurt en 1378. Ainsi le palais d'Avignon a été le siége de la papauté de 1316 à 1376, pendant soixante ans, sous six papes. La papauté était alors française, élue principalement parmi les prélats gascons et limousins. Les papes français installèrent des candidats de leur choix au sein du sacré collége, et maintinrent leur prédominance pendant la durée du séjour des papes à Avignon. Il ne faut pas oublier ce fait, qui eut, comme nous le verrons tout à l'heure, une influence sur la construction du palais des papes d'Avignon.

Les antipapes, Clément VII et Benoît XIII, occupèrent le palais d'Avignon de 1379 à 1403 (mars).

Benoît XIII fut assiégé dans le palais par le maréchal Boucicaut, le 8 septembre 1398; le siége fut converti en blocus jusqu'après le départ de ce pontife, en 1403. Roderic de Luna, neveu de Benoît XIII, fut de nouveau assiégé, ou plutôt bloqué, par les légats du pape de Rome et par Charles de Poitiers, envoyé par le roi de France en 1409. Il évacua le palais, ainsi que le château d'Oppède, par capitulation en date du 22 novembre 1411.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)