Я был призван в армию, побывал на фронтах в Польше и в окопах под Ригой, а в гражданскую войну прошел с Красной Армией путь от Луганска до Новороссийска.

В январе 1920 года я вместе с 15-й Инзенской дивизией попал в Ростов. В витрине книжного магазина (с самого Луганска не встречалось на моем пути книжных магазинов) увидел я номер неведомого мне журнала "Орфей", в рисунке обложки которого я узнал руку Е. Лансере.

Журнал выходил в Ростове под редакцией Сергея Кречетова при участии писателей и художников, волею судеб очутившихся в Ростове. Среди художников я нашел имена Билибина, Лансере, Сарьяна, Силина. Двое последних были местными старожилами. Я разыскал их и узнал, что Лансере и Билибина волна унесла дальше на юг.

Я, признаться, был разочарован. Мне мечталось, что при встрече с моим бывшим учителем я сумею убедить его, что незачем ему, "старому революционеру", спасаться от Советской власти, что совсем ему не по пути с Деникиным и белой армией.

Да и просто по-житейски я мог бы оказаться для него полезным: наша дивизия несла в городе гарнизонную службу, и я в качестве "дивинжа", то есть дивизионного инженера, мог, например, выдавать ордера на каменноугольный "штыб", которым тогда отапливался город.

В первом номере "Орфея" Билибин был представлен давним рисунком "Руслан и голова". Вообще журнал, видимо, старался быть подальше от компрометирующей его политики.

Штаб нашей дивизии помещался в особняке местного богача Парамонова. В одной из комнат я нашел остатки редакции "Орфея": корректурные листы для второго номера. Иван Яковлевич и тут отделался каким-то крымским пейзажиком. Евгений Евгеньевич дал некую аллегорию с намеком на современность.

К весне мы дошли до Новороссийска. С Деникиным было покончено. Я наводил и тут справки о наших художниках, но ничего узнать о них мне не удалось.

Встретился я с Иваном Яковлевичем уже позднее— в Москве в тридцатых годах, после его возвращения на родину. За эти годы скитаний на чужбине он побывал даже в Африке. Затем обосновался в Париже, где имел своего издателя. Во время мирового финансового кризиса художники- французы стали коситься на "метеков" — иностранцев, отбивающих у них хлеб. Издатель предложил Билибину переменить фамилию на французскую: "Сударь, ваши рисунки нравятся публике, но ваше иностранное имя вызывает недобрые чувства среди собратьев-художников. Выберите себе какую-нибудь французскую фамилию: Durand, Dupont, не все ли вам равно? И мы будем публиковать вас под этим именем. A Bibiline, Libibine, Bilibine — это звучит чуждо для французского уха".

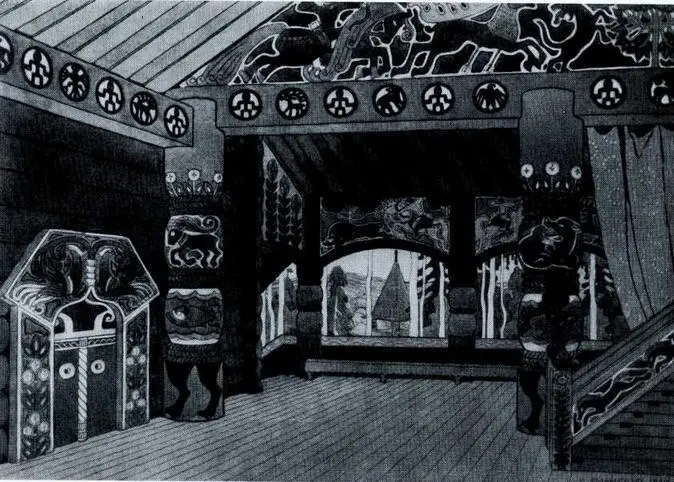

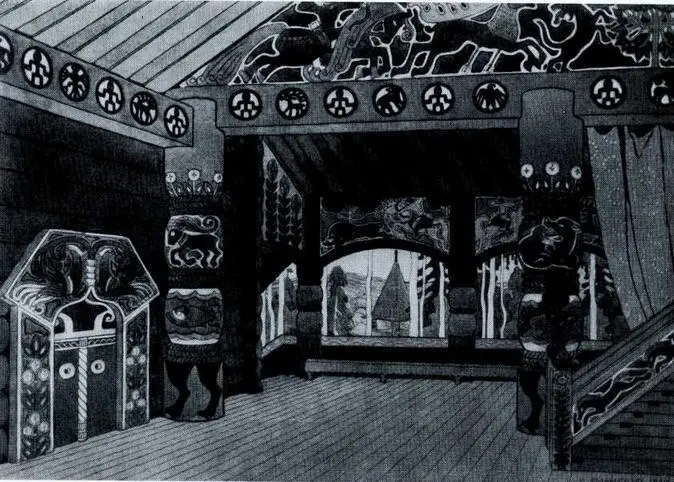

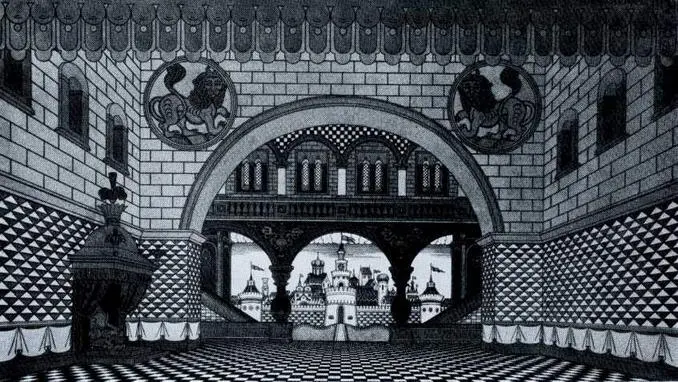

Палаты царя Берендея. Эскиз декорации ко второму действию оперы Н. А. Римского-Корсакова "Снегурочка". 1904.

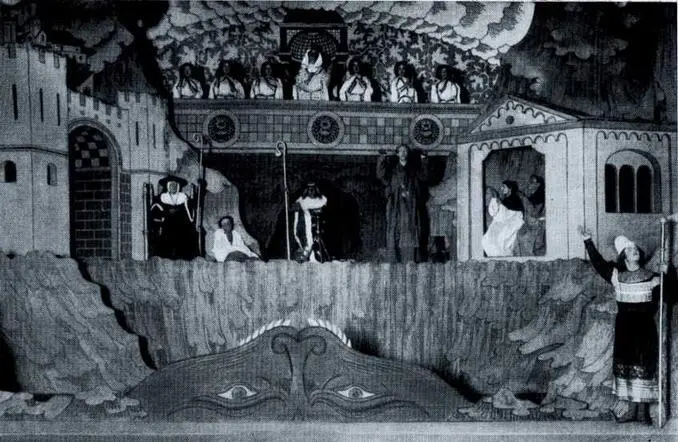

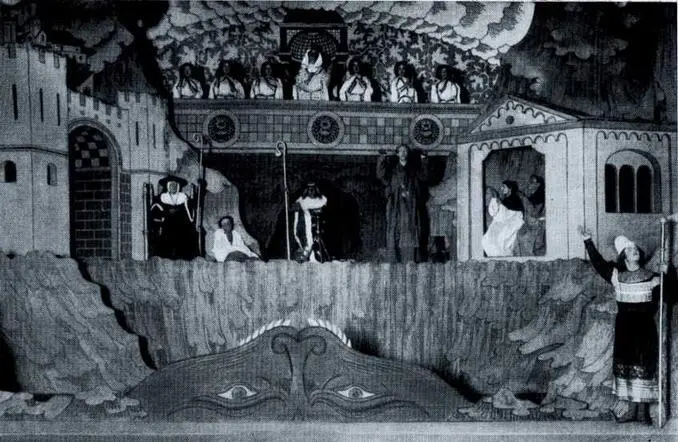

Сцена из миракля Рютбефа "Действо о Теофиле". "Старинный театр". Петербург. 1907.

Марка "Старинного театра". 1907.

А. П. Павлова в костюме по эскизу И. Я. Билибина. Начало 1910-х гг.

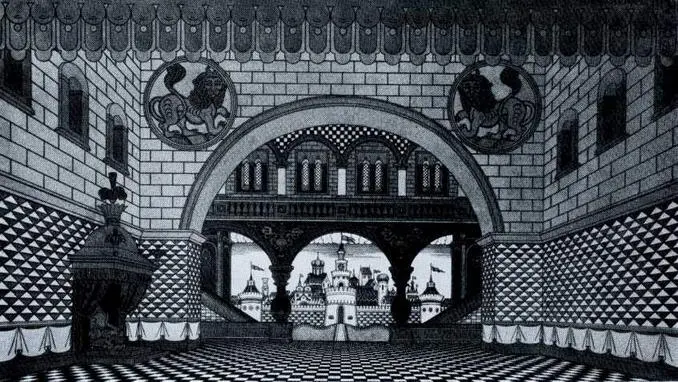

Палаты Дадона. Эскиз декорации к первому действию оперы Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909.

Дадон. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1908.

Звездочет. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909.

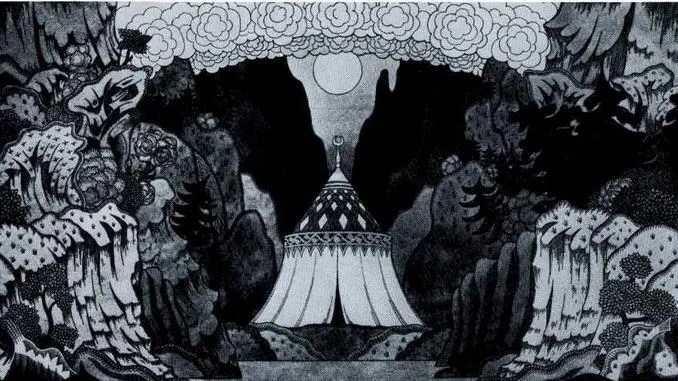

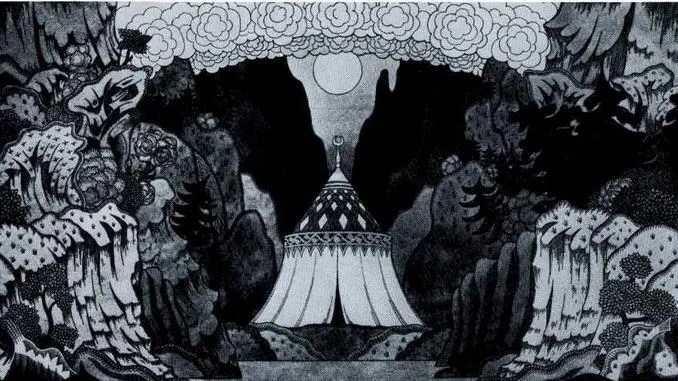

Шатер Шамаханской царицы. Эскиз декорации ко второму действию оперы Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909.

Виконт Арман де Пенгоэль. Эскиз костюма к комедии Ф. Л. Соллогуба "Честь и месть". 1908.

Командор. Эскиз костюма к комедии Лопе де Вега "Фуэнте Овехуна". 1911.

Читать дальше