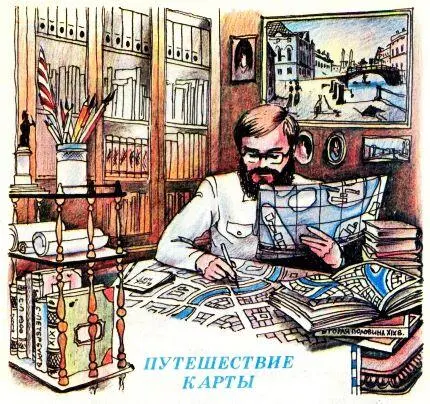

Посмотрят на карту метростроевцы, и сразу им станет ясно, где легче рыть землю, где труднее, а где и вовсе нельзя.

От геологов карта поступает к историкам. Историки отмечают на ней колодцы, засыпанные водоёмы, бывшие петербургские дома, которые живут в недрах земли фундаментами, стенами, обломками, развалинами.

Известно, что бывшая петербургская речка Кривуша после пожара деревянного Гостиного двора оказалась засыпанной. Когда-то она брала своё начало у Марсова поля и впадала в Мойку.

Засыпали Кривушу в начале прошлого века, но под землёй, оказывается, она продолжает жить. И воды в ней хватает, чтобы шахту или котлован затопить.

Предупреждённые историками, строители метро обошли «бывшую речку». И неприятностей избежали.

Вот зачем работают над картой историки.

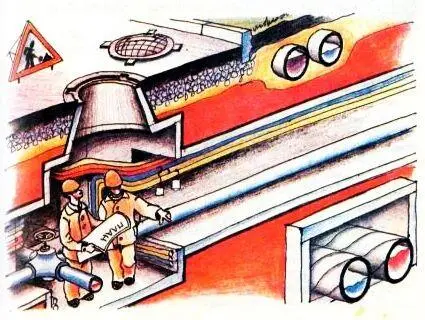

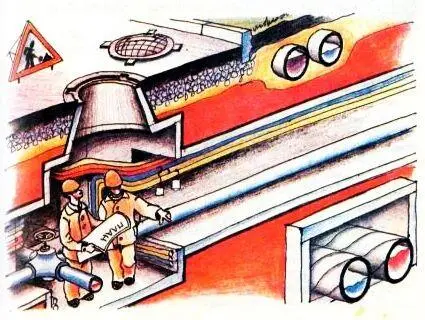

Далее карта попадает к инженерам подземных магистралей: водопроводчикам, электрикам, телефонистам, канализаторам, газовикам. Они наносят на карту расположение своего хозяйства: газовых труб, электрических и телефонных капелей, — отмечают, где проходит водопровод и канализация.

Это всё надо знать, чтобы метростроевцы ненароком важный провод или трубу не повредили. Одна такая авария может целый район без воды, тепла, электричества и связи оставить.

Затем карта держит путь в жилищный отдел города. Там инженеры отмечают на ней фундаменты современных домов, глубину их залегания, материал, возраст; рисуют ширину и направление улиц, площадей и переулков.

Знать всё это необходимо. Ленинград ведь стоит на зыбкой болотистой почве. Неосторожные подземные работы могут вызвать оседание поверхности, а вместе с ней и жилых кварталов.

Теперь понятно, зачем нужна карта метростроевцам? Чтобы не наугад свою трассу прокладывать.

Заканчивает своё путешествие карта в проектном институте.

Прежде чем сооружать что-либо — памятник, дом, метро, — обычно делается на бумаге проект, строится «бумажное метро».

Над проектом работает очень много людей: инженеры, конструкторы, архитекторы.

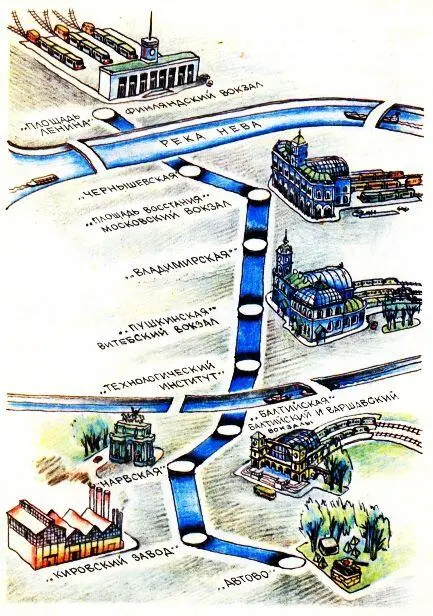

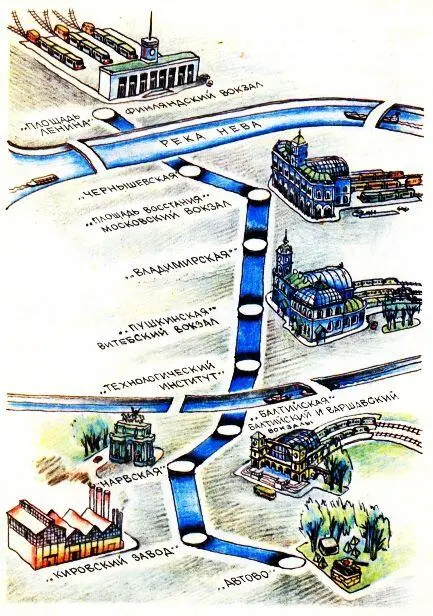

Сначала делают чертёж всех будущих линий метрополитена. Он называется ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМОЙ.

При этом обязательно учитывают развитие города в будущем и взаимосвязь метро с другими видами транспорта.

Стараются спланировать линии метро так, чтобы общие интересы учесть. Прежде всего заботятся о будущих пассажирах.

Не случайно в первую очередь Ленинградское метро соединило главные вокзалы города. На вокзалах всегда людей много, все спешат, кто на поезд, кто с поезда. Нелегко забраться в переполненный троллейбус или автобус, да ещё с вещами. То ли дело метро.

Генеральная схема ещё не всё «бумажное метро». Каждая линия метрополитена имеет свой план, который состоит из трёх частей.

Первая часть называется ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Обоснование значит доказательство. Что же там доказывают?

Во-первых, что станции метро в необходимых местах располагаются. Во-вторых, что подземные работы городу не повредят; в-третьих, что трассы тоннелей метро намечены правильно — точно по карте-путешественнице.

Вторая часть плана называется ПРОЕКТ. Он разрабатывается очень подробно: то есть все вестибюли, переходы, станции, тоннели видны здесь как на ладони и рассчитаны до миллиметров.

Третья часть плана — РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Название у неё подходящее. В этой части собраны чертежи всех узлов, деталей и деталек, из которых состоит метрополитен. Всякому винтику, всякому проводку есть место.

А теперь представьте себе: захотелось ребятам вашего класса с техническим обоснованием одной из линий метро познакомиться, Кировско-Выборгской, к примеру. Звоните в институт. Оттуда приезжает человек с портфелем, извлекает из него папку с чертежами.

Если вам мало одного технического обоснования и вы желаете увидеть проект — пожалуйста. Приезжает грузовик. Кузов полон бумажными рулонами. Вот она, Кировско-Выборгская линия, на бумаге, конечно.

А если решили вы все проектные документы посмотреть готовьте помещение. Прибудет несколько автомашин. Эта самая подробная, или рабочая, документация, займёт весь ваш класс до самого потолка.

Читать дальше