Как только опомнились фашисты, сразу шквал огня обрушили на побережье. А бронированные «точки» уже все были на рубеже обороны. Метростроевцы их в земле укрепляли.

Во время блокады Ленинграда не было, пожалуй, ни одной боевой операции, в подготовке которой не приняли бы участие метростроевцы.

Сложное боевое задание получили они, когда на Ладогу для прорыва вражеского кольца, опоясывавшего Ленинград, необходимо было перебросить несколько дивизий. Потребовалась железная дорога. И враг об этой дороге ничего не должен был знать до самого главного удара.

На трассу вышли среди ночи. Только снег поскрипывал под ногами.

Тихо выкопали лунку. Тихо установили в ней первую сваю — большое тяжёлое бревно. И задумались. Как им приказ выполнить, чтоб немец не услышал? Такая тишина кругом. Попробуй без шума сваю забить…

Тут старый мастер снял рукавицы, положил сверху, потом взялся за молот. Бум-бум-бум… Сильные удары звучали настолько приглушённо, что и в двух шагах были еле слышны.

— Так же руки замёрзнут, — засомневался кто-то.

— А ты махай молотом, чтоб жарко было, — и не замёрзнут, — был ответ.

Остальные последовали совету опытного рабочего.

Так под самым носом у ничего не подозревающих фашистов провели метростроевцы железную дорогу.

Когда в штабе армии их благодарили, они отвечали:

— Это рукавицы помогли! Им спасибо!

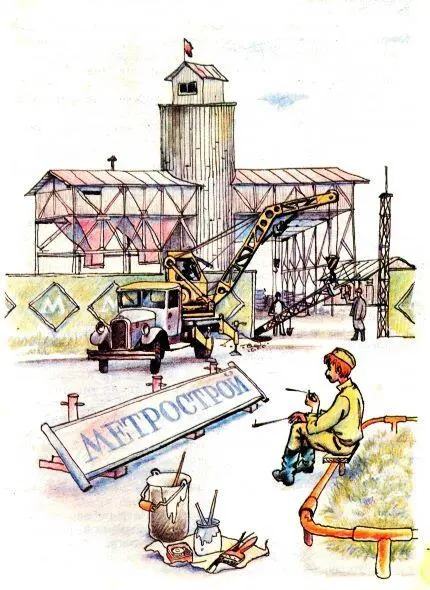

Закончилась война, и сразу вспомнили о Ленинградском метро. Теперь нужно было начинать всё заново. По всем правилам.

Из опытных метростроевцев немногие остались в живых. Война есть война.

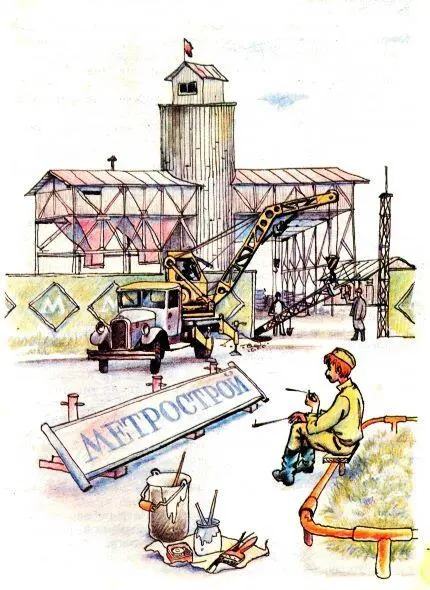

Но искать рабочих долго не пришлось. Услышав о строительстве, тысячи новичков-добровольцев пришли в отдел кадров.

Никто из них толком не знал, как строить метро. И неудивительно. Это ведь целая наука!

Ленинград ещё залечивал тяжкие раны, нанесённые блокадой. И вот в эти-то трудные дни десятки тысяч ленинградцев с удивлением рассматривали загадочные талончики, которые предлагали им всюду: в автобусах, в трамваях троллейбусах, просто на перекрёстках людных проспекте и улиц.

— Зачем это? — спрашивали ленинградцы.

— Изучаем пассажиропотоки, — привычными служебными словами отвечали те, кто раздавал талончики. — Для будущего метро.

Талончики были трёх цветов. Для тех, кто в трамвае едет, — красный, в автобусе — синий, в троллейбусе — зеленый. Талончики передвигались по городу вместе с пассажирами. Пересаживаешься на другой вид транспорта — возьми талон другого цвета.

При выходе на остановках талончики опускали в особые ящики. Потом специалисты подсчитали, где больше всего собралось талончиков и красных, и синих, и зелёных.

Так выяснили, где метро нужнее. Куда больше всего ехало людей, там и станциям быть.

Теперь предстояло найти нужную глубину и верное направление подземных тоннелей, которые эти станции соединят. «Проложить трассу» — так говорят метростроевцы.

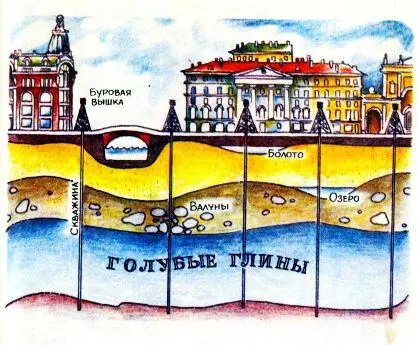

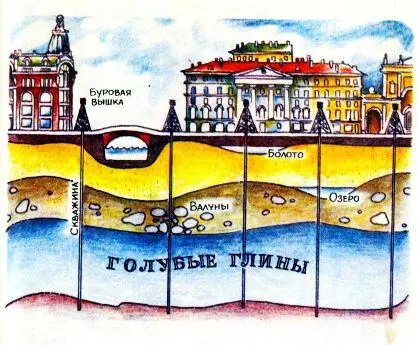

Прежде чем проложить трассу, нужно сделать разведку. Это задача геологов. Они бурят скважины, чтобы исследовать землю и дать метростроевцам совет, как подступиться к ней.

Буровые инструменты, похожие на копья, врезаются в ленинградскую землю: первый слой, второй, третий… Они вытаскивают с глубины на поверхность земли образцы грунтов.

Для геологов очень важно узнать глубину залегания голубых глин и мощность, толщину этого слоя. Он то ближе к поверхности земли поднимется, то совсем глубоко под землю уйдёт. «Ловить» его приходится геологам. Это и есть главная цель разведки.

Кроме того, чтобы в голубых глинах строить тоннель, до них с поверхности добраться надо. Вертикальный ствол до будущего тоннеля роют через все земные пласты. Вот почему геологи берут образцы грунтов. По этим образцам они узнают, с какими пластами метростроевцы могут встретиться.

Всё разведав, геологи начинают чертить разноцветную подземную карту. На ней отчётливо видно, где лежат голубые глины, как располагаются слои известняка и жёлтого песка. Отмечены и болота под улицами Ленинграда, и груды спрятанных в землю отполированных ледником валунов, подземные реки, ручейки, озёра.

Читать дальше