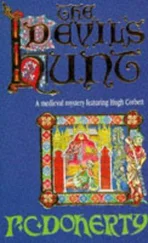

Paul Doherty - La caza del Diablo

Здесь есть возможность читать онлайн «Paul Doherty - La caza del Diablo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:La caza del Diablo

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

La caza del Diablo: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La caza del Diablo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

La caza del Diablo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La caza del Diablo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

– ¿Y resolvió la duda? -preguntó Ranulfo.

– Sí, san Agustín dijo que cuando un hombre peca, está buscando un beneficio egoísta. De hecho dice lo siguiente: mi mal es mí bien.

– ¿Y eso es lo que está haciendo el Campanero?

Corbett apuró su cerveza.

– Quizá. De todos modos, basta de teorías, Ranulfo. Déjame meditar un rato.

Corbett se levantó y se encaminó hacia el patio que había detrás de la pequeña taberna: se sentó en un banco de tepe y se quedó contemplando el estanque ovalado de carpas con la mirada perdida en aquellos peces. Ranulfo le dejó en paz. Se tomó su cerveza, se acomodó en una esquina y echó una cabezadita. Se despertó al oír cómo Corbett golpeaba el suelo con su bota.

– Ya estoy listo.

Regresaron a Sparrow Hall, y Corbett fue en busca de Tripham.

– Profesor Alfred, os quedaría muy agradecido si vigilaseis de cerca a vuestro colega Churchley. Yo debo tener unas palabras con lady Mathilda.

Corbett, seguido por un Ranulfo que seguía sin entender, subió las escaleras. Un criado los condujo hasta la cámara de lady Mathilda, al fondo de la galería. Corbett llamó a la puerta.

– ¡Adelante!

Lady Mathilda estaba sentada cerca de la chimenea, con un bordado sobre la falda y con la aguja en alto. En un taburete frente a ella estaba Moth; su rostro pálido como el de un fantasma y sus ojos vigilantes le recordaron a Corbett a un perrito faldero obediente.

– Sir Hugo, ¿cómo puedo ayudaros?

Lady Mathilda le indicó que tomara asiento. Despreció a Ranulfo con una mirada de soslayo.

– Lady Mathilda -Corbett señaló su escritorio-, necesito ver a sir Bullock urgentemente. Si pudierais prestarme pluma y papel, ¿podría Moth llevar mi mensaje al castillo?

– Desde luego. ¿Por qué? ¿Pasa algo?

– Sois la espía del rey en Sparrow Hall -replicó Corbett sentándose en el escritorio-; por lo tanto, lo debéis saber antes que el resto. Creo que el profesor Churchley tiene mucho que contarnos, como quizá también su colega Barnett.

Corbett cogió una pluma, la hundió en el tintero y escribió una nota breve al baile diciéndole que acudiera lo más pronto posible. Cogió luego el papel, lo dobló y lo selló con cuidado con una gota de cera caliente. Lady Mathilda hizo una de esas extrañas señas a Moth, que asintió solemnemente.

– Puede que el baile no se encuentre en el castillo -señaló lady Mathilda.

– Entonces decidle a Moth que le espere hasta que llegue. Lady Mathilda, tengo algunas preguntas que creo que vos me podríais contestar.

Corbett se quedó mirando a Moth, que cogió la carta, se arrodilló, besó la mano de lady Mathilda y a continuación salió despacio de la estancia. Una vez que su siervo se hubo marchado, Corbett cerró con llave y atrancó la puerta detrás de él. Lady Mathilda le miró alarmada, dejando su labor sobre la mesita que tenía al lado. Ranulfo estaba fascinado.

– ¿Es realmente necesario, sir Hugo? -espetó lady Mathilda.

– Oh, eso creo -replicó Corbett-. No quiero que regrese Moth, lady Mathilda, pues nunca he visto a nadie que demuestre tanta devoción por el alma de otro. -Se sentó en una silla frente a la dama y tiró del dobladillo de su túnica-. En cualquier otra ocasión, lady Mathilda, habría regresado a mi cámara, escrito mis conclusiones y reflexionado sobre lo que debería hacer. Pero no puedo hacer eso aquí; con vos, el tiempo es muy peligroso.

El rostro de lady Mathilda se mantuvo inexpresivo.

– Nadie sospecha de vos -continuó Corbett-, una mujer mayor y venerable, que anda con la ayuda de un bastón. ¿Cómo podría lady Mathilda salir y asaltar a nadie en una callejuela o disparar el cuadrillo de una ballesta al pecho de un hombre? ¿Cómo podría coger un cojín y asfixiar con él a Appleston y luego volver a dejarlo en su sitio?

– ¡Eso es ridículo! -protestó lady Mathilda.

– No, no lo es -replicó Corbett-, teniendo en cuenta que tenéis a alguien como Moth dispuesto a hacer cualquier cosa por vos…

– ¡Es una locura! -gritó lady Mathilda-. ¡Algo falla en vuestro cerebro!

– Ah, mea Passericula, mi pequeño gorrión. ¿No era así como os llamaba hace muchos años vuestro hermano, lady Mathilda, cuando vos y él luchasteis al lado del rey contra De Montfort? Vos, por propia voluntad, os ofrecisteis a ser la espía real en Londres, donde coleccionasteis los folletos y panfletos de los seguidores de De Montfort y se los enviasteis a vuestro hermano. Per manus P.P. - Corbett observó los ojos de la mujer, negros como guijarros-. Me di cuenta de que en varios folletos que había en el libro que encontré en la cámara de Appleston aparecía esta inscripción, «De la mano de su Parva Passera», su pequeño gorrión, tal y como os llamaba vuestro hermano. -Corbett continuó-. Y también se dio cuenta Ascham. Pero aunque intentasteis llevaros todas las cartas que os delataban con aquel diminutivo que os dio vuestro hermano, su pequeño gorrión, os olvidasteis de un sitio. -Corbett hizo una pausa-. Él tenía un libro, la Vida de santos, que Ranulfo quiso consultar para saber algo de santa Mónica, la madre de san Agustín. El primer santo que aparecía con la letra M era Mathilda, y al lado de vuestro nombre vuestro hermano había escrito Soror mea, Passericula mea, «mi hermana, mi pequeño gorrión». Ascham lo sabía, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de morir y le temblaba el pulso, intentó escribir la palabra en un trozo de pergamino.

– Sir Hugo -lady Mathilda recogió su labor. Cogió la aguja como si fuera una daga-, ¿me estáis acusando de ser el Campanero? ¿O intentáis destruir la obra que hizo mi hermano? ¿Estáis diciendo que yo, tan débil que necesito un bastón para caminar, maté a mis colegas aquí en Sparrow Hall?

– Es exactamente lo que os estoy diciendo, lady Mathilda. Por eso le pedí a Moth que se marchara. En la nota que le he escrito a Bullock le digo que entretenga a Moth y que se tome su tiempo antes de venir. Moth es más peligroso de lo que parece: es un asesino silencioso. Ni siquiera hubierais necesitado hacerle señas; él habría sabido con sólo mirar vuestro rostro que estabais en peligro y habría actuado en consecuencia. Cuando vuelva con nuestro buen baile ya habré acabado y vos, lady Mathilda, estaréis bajo arresto por alta traición y asesinato.

– ¡Todo eso es absurdo! -protestó lady Mathilda-. Soy una buena amiga del rey. Su súbdito más leal.

– Erais la mejor amiga del rey y su súbdito más leal -declaró Corbett-. Pero ahora, lady Mathilda, vuestra alma está llena de maldad. Deseáis venganza, vengaros del rey, vengaros de aquéllos de Sparrow Hall que, cuando muráis, y en efecto moriréis, no tardarán en olvidar la memoria de vuestro hermano, cambiarán el nombre de vuestro precioso Sparrow Hall y obtendrán la confirmación real para cambiar los estatutos y regulaciones. En cierto modo, la maldición de la loca anacoreta se ha cumplido.

– Esa vieja chiflada -interrumpió lady Mathilda-; tendría que haberme encargado de ella hace años… -Hizo una pausa y sonrió.

– ¿Qué ibais a decir, lady Mathilda?

– ¿Qué pruebas? -preguntó con rapidez-. ¿Qué pruebas tenéis?

– Algunas. Suficientes para que los justicieros del rey empiecen su interrogatorio.

Corbett estudió de cerca a aquella mujer apasionada de aspecto tan menudo. Hace años, en San Pablo, un cura le había atacado en un confesionario con un cuchillo. Corbett sabía que lady Mathilda, a pesar de su aparente fragilidad, era peligrosa. Para cometer un asesinato no siempre era necesario una gran fuerza física, sino sólo la voluntad para llevarlo a cabo.

– Os he preguntado qué pruebas tenéis, sir Hugo.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «La caza del Diablo»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La caza del Diablo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «La caza del Diablo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.