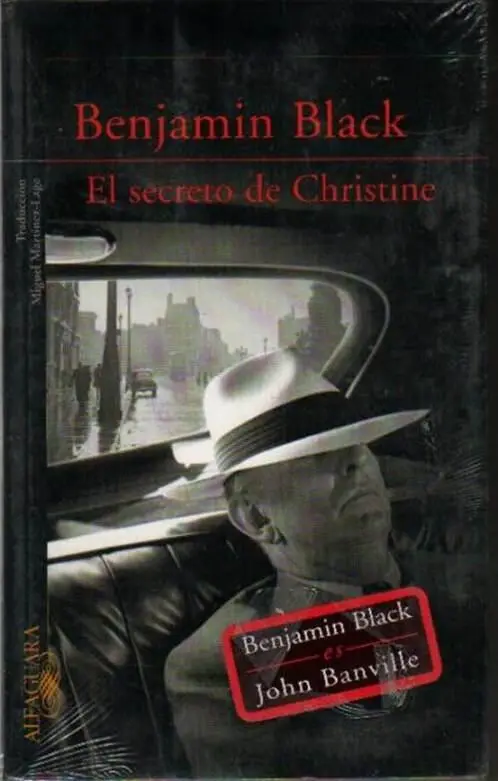

Benjamin Black

El secreto de Christine

Traducción de Miguel Martinez-Lage

Título original: Christine Falls

© 2006, Benjamin Black

Se alegró de tomar el paquebote de la tarde, pues no creía que hubiese podido afrontar una despedida matinal. En la fiesta de la noche anterior, uno de los estudiantes de Medicina había aparecido con una petaca de alcohol etílico, que mezcló con naranjas exprimidas, y ella había tomado dos vasos del brebaje. Aún tenía el interior de la boca irritado, y algo parecido al redoble de un tambor constante detrás de la frente. Se había quedado toda la mañana en cama, todavía resacosa, incapaz de dormir, llorando sin descanso casi, oprimiéndose con un pañuelo los labios para acallar los sollozos. Le daba miedo pensar en lo que tenía que hacer a lo largo del día, todo lo que tenía por delante. Sí, estaba asustada.

En Dun Laoghaire estuvo caminando de una punta a otra del espigón, tan agitada que no era capaz de estarse quieta. Colocó el equipaje en el camarote y volvió al muelle a esperar, tal como le indicaron. Ni siquiera sabía por qué accedió a hacer lo que se le había pedido que hiciera. Ya tenía una buena oferta de trabajo en Boston, y ahora surgía en perspectiva un dinero adicional, pero sospechaba que más bien lo hacía por miedo a la Comadrona, que le amedrentó la sola posibilidad de negarse cuando ella le pidió que llevara a la niña consigo. La Comadrona tenía un modo inconfundible de resultar mucho más intimidante cuando hablaba con voz queda. Veamos, Brenda, le había dicho, mirándola con los ojos saltones: Quiero que te lo pienses muy despacio, porque es una enorme responsabilidad. Todo le había resultado extraño, la sensación de náusea en la boca del estómago, la quemazón del alcohol en la boca y el hecho de no ir vestida con su habitual uniforme de enfermera, sino con un dos piezas de lana rosa que había comprado ex profeso para el viaje: un traje pensado especialmente para viajar, como si fuera a casarse, cuando en lugar de una luna de miel iba a tener que ocuparse de la niña, sin que hubiera ni asomo de marido. Eres una buena chica, Brenda, le había dicho la Comadrona con una sonrisilla aún peor que sus miradas. Que Dios te acompañe. E iba a necesitar, y mucho, de Su compañía, pensó melancólicamente: le quedaba la noche en el barco, y al día siguiente el viaje en tren a Southampton, y otros cinco días en alta mar, y ¿después? Nunca había salido del país, salvo una sola vez, cuando era pequeña y su padre se llevó a la familia a pasar el día en la isla de Man.

Un coche negro y elegante avanzaba hacia el barco entre la muchedumbre que formaban los pasajeros. Se detuvo cuando aún se hallaba a diez metros de ella, y salió una mujer por la portezuela del copiloto con una bolsa de lona en la mano y un bulto envuelto con una manta en el hueco del brazo contrario. No era joven, rondaría tal vez los sesenta, pero iba vestida como si tuviera la mitad, con un traje gris de falda ceñida hasta la pantorrilla, ajustada a la cintura, una cierta barriga por debajo del cinturón y un sombrerito con velo azul que le cubría hasta la nariz. Echó a caminar sobre las losas con pasos desiguales por culpa de los zapatos de tacón, los labios pintados y fruncidos en una sonrisa. Tenía los ojos pequeños, negros, incisivos.

– ¿Señorita Ruttledge? -le dijo-. Me llamo Moran -su acento impostado era tan falso como todo en ella. Le entregó la bolsa-. Ahí están las cosas de la niña, con sus papeles. Entrégueselos al sobrecargo cuando embarque en Southampton, él está al corriente de quién es usted -examinó a Brenda más a fondo, con los ojillos entornados-. ¿Se encuentra usted bien? La noto un tanto paliducha.

Brenda dijo que estaba bien, que había trasnochado, nada más. La señorita Moran, o señora, o lo que fuera, esbozó un amago de sonrisa.

– La copita de despedida, ¿eh? -le entregó el bulto envuelto en la manta-. Aquí tiene. No se le vaya a caer, ¿eh? -rió brevemente, frunció el ceño y añadió-: Lo siento.

Lo primero que sorprendió a Brenda del bulto fue el calor: podría haber sido un carbón encendido y envuelto en la manta, sólo que era blando, y tenía movimiento propio. Cuando lo estrechó contra su pecho, algo en sus entrañas se removió como un pez.

– Oh -dijo, una pequeña exclamación de sorpresa, de contento consternado.

La mujer volvió a decirle algo, pero ella no la escuchó. Desde lo más profundo de los pliegues de la manta, un ojo diminuto, velado, la miraba con una expresión que parecía de desapasionado interés. Se le hizo un nudo en la garganta y temió que las muchas lágrimas que había derramado por la mañana volvieran a correr sin freno.

– Gracias -dijo. No se le ocurrió otra cosa que decir, aun sin saber muy bien a quién se las estaba dando, ni el porqué.

La tal Moran se encogió de hombros y sonrió de soslayo.

– Buena suerte -le dijo.

Volvió caminando deprisa al coche, repicando con los tacones altos, y cerró la portezuela.

– Bueno, pues queda hecho -dijo, y a través del parabrisas contempló a Brenda Ruttledge, que seguía de pie donde la había dejado, en medio del muelle, escrutando la abertura de la manta, la bolsa de lona olvidada a sus pies-. Mira qué pinta tiene -dijo con aspereza-. Convencida de ser la Virgen María.

El conductor no hizo ningún comentario y arrancó el coche.

No eran los muertos los que a Quirke le parecían extraños. Eran más bien los vivos. Cuando entró en el depósito de cadáveres bien pasada la medianoche y vio allí a Malachy Griffin, tuvo un escalofrío profético, un temblor que presagiara las complicaciones inminentes. Mal se encontraba en el despacho de Quirke, sentado ante su mesa. Quirke se detuvo en la sala de cadáveres, donde no estaba encendida la luz, entre las siluetas envueltas en mortajas, tendidas sobre las camillas, y lo miró por la puerta abierta. Estaba sentado de espaldas a la puerta, inclinado hacia delante con aire de gran concentración, con sus gafas de montura metálica; la luz del flexo le iluminaba la mitad izquierda de la cara, formándosele un resplandor rosa intenso en el pabellón auricular. Tenía un expediente abierto sobre la mesa, y escribía algo con peculiar falta de naturalidad. A Quirke esto le habría resultado aún más extraño si no hubiera estado borracho. La escena prendió un recuerdo de sus tiempos de estudiantes, una imagen sobrecogedoramente nítida, en la que Mal, igual de concentrado, aparecía sentado ante una mesa entre otros cincuenta estudiantes aplicados, en una gran sala en silencio, redactando con gestos laboriosos un examen, con un rayo de sol que entraba sesgado, por encima de él, desde una alta ventana. Un cuarto de siglo más tarde aún tenía la misma cabeza de foca, el lustroso cabello negro, peinado escrupulosamente.

Al percibir una presencia a sus espaldas, Mal volvió la cara y escrutó la penumbra de la sala de cadáveres. Quirke aguardó un momento antes de seguir, con paso inseguro, titubeante, hacia la luz de la puerta.

– Quirke -dijo Mal aliviado al reconocerlo, con un suspiro de exasperación-. Por Dios.

Mal vestía ropa de etiqueta, aunque se había desabotonado el cuello de la camisa blanca en un gesto nada característico de él, y se había desanudado la pajarita. Quirke, tentándose los bolsillos en busca de tabaco, lo contempló y reparó en el modo en que cubrió rápidamente el expediente para esconderlo con el antebrazo. Volvió a acordarse de cuando era estudiante.

– ¿Trabajas a estas horas? -dijo Quirke, y sonrió con malignidad. El alcohol le permitió suponer que había sido un detalle de ingenio.

Читать дальше