Santiago wollte wissen, was sie sagte.

»Sie sagt: ›Bald ist’s zu spät‹«, übersetzte Dtui.

»Was meint sie damit?«, fragte Siri.

»Dass sie es nicht mehr lange machen wird, nehme ich an.«

Aber das hielt Siri für eher unwahrscheinlich. Das Amulett um seinen Hals lag warm an seiner Brust. Es schien zu vibrieren, als würde es eine Art Funkspruch empfangen. Allmählich wusste der Doktor die Signale zu deuten. Er nahm die Hand der alten Frau in die eine und das Amulett in die andere Hand. Sofort bestürmte ihn eine wahre Flut fremder Bilder.

»Dtui, merken Sie sich alles, was ich sage«, rief er und schilderte ihr, was er sah. »Büsche, brusthoch. Ich falle. Tropfendes Wasser. Beton. Ringsum ist alles dunkel. Eine Tür, eine schwere, grüne Stahltür, die sich nicht bewegen lässt. Hände. Kleine weiße Hände. Meine eigenen, als würde ich auf sie hinunterblicken. Sie sind voller Blut.«

Und dann, als habe jemand die Leitung gekappt, sah er plötzlich nichts mehr. Er öffnete die Augen. Die alte Dame war verstummt. Er wusste, dass sie tot war. »Was habe ich gesagt?«, fragte er Dtui.

»Wissen Sie das denn nicht mehr?«

»Ich habe keinen Schimmer.«

Dtui gab seine Worte so getreu wie möglich wieder und übersetzte sie Santiago, der sich zu fragen schien, was er da gerade miterlebt hatte. Dtui wollte wissen, ob ihm Siris Schilderungen irgendwie bekannt vorkämen. Er zuckte die Achseln und entgegnete, Büsche und Wasser gebe es schließlich überall.

»Gut. Fangen wir mit den Büschen an.« Siri fackelte nicht lange und nahm die Sache in die Hand. »Gibt es unter den Schwestern und Pflegern jemanden, der in dieser Gegend aufgewachsen ist?« Nach kurzer Beratung kamen sie auf Nang, eine nervöse Krankenschwester, die von Zeit zu Zeit immer noch in Ohnmacht fiel, wenn sie Blut sah. Sie war sichtlich erleichtert, endlich einmal nicht über Chirurgie sprechen zu müssen. Siri interessierte sich für Obst. Er hatte sie zwar nicht bei sich, konnte die Beere, auf die er in seinem Zimmer im Gästehaus getreten war, jedoch recht genau beschreiben. Die anderen sahen ratlos drein, während sie auf den Namen zu kommen versuchte.

»Sie meinen Affeneierpflaumen«, sagte das Mädchen schließlich.

»Und wo findet man die?«, fragte Siri.

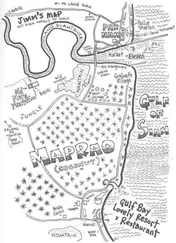

»Überall, wenn man weiß, wo man suchen muss. Sie wachsen auf den Karsten. Da sie auf dem Markt einen guten Preis erzielen, sind sie bei den Dorfbewohnern heiß begehrt. Der eine oder andere ist beim Sammeln von Affeneierpflaumen schon auf eine Mine getreten und in die Luft geflogen.«

»Findet man sie auch in dieser Gegend?«

»Aber ja, zu bestimmten Jahreszeiten. Hier in den Bergen bei Kilometer 8 wachsen die Büsche überall.«

»Hätten Sie wohl die Güte, uns zu verraten, worum es geht, Doc?«, fragte Dtui.

»Hinweise«, antwortete Siri. »Wir dürfen keinen Hinweis außer Acht lassen. Wie zum Beispiel die grüne Tür. Fragen Sie Santiago doch noch mal, ob er sich an irgendwelche grünen Türen erinnert.«

Sie gehorchte und konnte förmlich zusehen, wie der Kubaner sämtliche Türen seines Lebens Revue passieren ließ. Schließlich fragte er, ob die Tür auch wirklich grün und nicht blau gewesen sei. Da Siri an seine Vision keinerlei Erinnerung mehr hatte, konnte er die Farbe auch nicht bestätigen.

»Angenommen, sie wäre blau«, fragte Dtui. »Würde das denn eine große Rolle spielen?«

Durchaus, meinte Santiago. Die Bombenschutztüren im alten Lazarett seien aus schwerem Stahl, und sie seien blau.

»Und wo ist das alte Lazarett?«

Er zeigte aus dem Fenster, auf den schwarzen Umriss des Berges. Er hob sich gegen das dunkle Blau des Himmels ab und hockte da wie ein riesenhafter Rabe.

Sie übersetzte für Siri, der das Lazarett gut kannte. Nach dem Umzug in die neuen Gebäude waren die Höhlen versiegelt worden. Es führte kein Weg hinein. Die bombensicheren Türen waren fest verriegelt, um zu verhindern, dass neugierige Kinder aus der Mittelschule am Fuß des Hügels hineingelangten und sich darin verliefen. Plötzlich schien alles zusammenzupassen: die Beeren, die Türen, das Wasser und der Beton.

»Wer hat den Schlüssel?«, fragte er.

Santiago ging mit ihnen in die Verwaltung, schloss die Schreibtischschublade auf und kramte in einem Wust von Schlüsseln, bis er den zum Vorhängeschloss am Haupteingang des alten Lazaretts gefunden hatte. Aus dem Vorratsschrank holte er eine Machete und drei batteriebetriebene Stirnlampen; auf diese Weise hatten sie die Hände frei. Er ging voran, und sie folgten ihm den überwucherten Pfad entlang, der zum nächstgelegenen Eingang führte. Die gut zwanzig Zentimeter starke Tür war seit Jahren nicht geöffnet worden. Die drei mussten mit vereinten Kräften ziehen, um sie so weit zu bewegen, dass sie sich durch den schmalen Spalt zwängen konnten.

Als sie eintraten, schlug ihnen ein modriger Gestank entgegen. Unkraut verstopfte die Lüftungsschächte, und die Luft ringsum war alt und abgestanden. Die Geschichten der Menschen, die hier ihr Leben gelassen hatten, waren dem Gemäuer auf ewig eingeschrieben. Doch tief in der pechschwarzen Finsternis nahm Siri noch etwas anderes wahr – den frischen Geruch des Todes. Kurz darauf bemerkte ihn auch Dtui. Sie und Siri schalteten ihre Stirnlampen ein, und die drei Lichtstrahlen wanderten hin und her über zwölfhundert Quadratmeter kalten, grauen Steins. Die beiden alten Ärzte hatten unzählige Stunden in dieser verborgenen Halle zugebracht, und so verwunderte sie allein die Totenstille, das Fehlen jeglicher Geräusche – nirgends scharrte eine Ratte, nirgends zirpte eine Fledermaus. Als habe die Natur es nicht gewagt, die verlassene Höhle zu erobern.

Dtui hingegen kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und fragte sich, wie es den Ingenieuren in Kriegszeiten, im Sperrfeuer der Bomben gelungen war, diese unglaubliche Leistung zu vollbringen. Durch Kanäle im Zementfußboden gelangte Quellwasser aus den umliegenden Bergen in die Höhle. Links und rechts der Haupthalle lagen Operationssäle, Büroräume und ausgeklügelte Latrinen, durch die das Abwasser nach außen abgeleitet wurde. Da plötzlich erfasste der Lichtstrahl ihrer Lampe eine Gestalt auf dem Betonfußboden. Eine Leiche mit verrenkten Gliedern. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass es sich um eine Frau von Anfang zwanzig handelte. Ihrem Zustand nach zu urteilen war sie bereits seit über vierundzwanzig Stunden tot.

Direkt über ihr baumelte Unkraut aus einem Lüftungsschacht, einem kreisrunden Loch von etwa zwei Metern Durchmesser. Siri wusste, dass der Schacht an einer Stelle in der Felswand endete, die aus der Vogelperspektive nicht zu sehen war; von dort wurde mittels einer Pumpe Frischluft ins Berginnere geleitet. Die Pumpe gab es längst nicht mehr, und zurückgeblieben war nichts weiter als ein Loch, ein nahezu unsichtbares Loch, in das die nichtsahnende Frau vermutlich beim Beerensammeln gestürzt war.

Santiago beugte sich über die Leiche und nahm die Tote in Augenschein. Als er zu sprechen begann, dolmetschte Dtui.

»Der Doktor ist schwer beeindruckt. Er würde gern wissen, wie Sie die Frau gefunden haben. Er bedauert allerdings, dass Sie Frau Panoy nicht mehr helfen können.«

»Nein«, sagte Siri und ließ seinen Lichtstrahl durch die Höhle wandern. »Das ist nicht Panoy. Zwar hat der Geist dieser Frau durch die alte Hmong zu uns gesprochen, aber dabei ging es gewiss nicht um sie selbst. Auf diese Art und Weise kann man nur kommunizieren, wenn man schon tot ist. Es muss also noch jemand anders hier sein.«

Dtui gab Siris Einwand an Santiago weiter, und zu dritt setzten sie ihre Suche fort. Das Wasser in dem alten Aquädukt war ins Dorf am Fuß des Berges umgeleitet worden. Durch die verbliebenen Kanäle floss immer noch ein schmales Wasserrinnsal. An einigen Stellen waren sie fast einen Meter tief, und dort stieß Santiago auf Panoy. Er rief ihren Namen und ließ sich neben ihr in den Kanal hinab. Sie war etwa vier Jahre alt. Sie war schwer verletzt und vom Hunger geschwächt, aber wie durch ein Wunder noch am Leben.

Читать дальше