»Wie weit ist es von hier bis Ameria?« fragte ich ihn.

Er zuckte mit den Schultern. »Wie frisch ist dein Pferd?«

Ich sah mich um und entdeckte in einem versilberten Wasserkrug auf dem Tresen mein Spiegelbild. Mein Gesicht war rot und schweißüberströmt, mein Haar zerzaust und mit Staub bedeckt. »Nicht frischer als ich.«

Er zuckte erneut mit den Schultern. »Eine Stunde, wenn man sich beeilt. Länger, wenn du sichergehen willst, daß deinem Pferd nicht das Herz in der Brust zerspringt. Von woher kommst du denn jetzt?«

»Aus Rom.« Die Worte waren mir herausgerutscht, bevor ich sie zurückhalten konnte. Den ganzen Tag hatte ich mich gemahnt, die Gefahren des Landlebens im Auge zu behalten, aber wenige Augenblicke in einer urigen Taverne hatten meine Zunge schon gelöst.

»Aus Rom? Die ganze Strecke an einem einzigen Tag? Da mußt du aber früh aufgebrochen sein. Nimm noch einen Becher. Keine Sorge, ich werde ihn mit reichlich Wasser verlängern. Rom, sagst du. Ich habe einen Sohn in Rom oder vielmehr, ich hatte einen Sohn. Hat in den Kriegen für Sulla gekämpft. Sollte angeblich ein Stück Land dafür bekommen. Vielleicht hat er das ja auch. Ich habe schon seit Monaten kein Wort mehr von ihm gehört. Die ganze Strecke seit heute morgen? Hast du Familie in Ameria?«

Irgendwie ist es leichter, einem fetten als einem hageren Gesicht zu trauen. Auf einem hageren Gesicht zeichnet sich Hinterhältigkeit ab wie eine Narbe, während sie sich hinter plumper, einfältiger Leere gut zu verbergen weiß. Aber Augen können nicht lügen, und in seinen erkannte ich keine Spur von Verschlagenheit. Mein Gastgeber war lediglich neugierig, geschwätzig und gelangweilt.

»Nein«, sagte ich. »Keine Familie. Geschäfte.« - »Ah. Muß ja sehr wichtig für dich sein, wenn du dafür einen so langen und beschwerlichen Ritt in Kauf nimmst.«

Arglist oder nicht, ich beschloß ihm nur soviel von der Wahrheit anzuvertrauen, wie ich unbedingt mußte. »Mein Patron ist ein ungeduldiger Mann«, sagte ich. »So ungeduldig wie reich. Es gibt ein Stück Ackerland in der Gegend von Ameria, für das er sich interessiert. Ich bin gekommen, um es für ihn zu begutachten.«

»Ah, das passiert ständig. Als ich noch ein kleiner Junge war, gab es in dieser Gegend nur Kleinbauern, Einheimische, die das Land vom Vater auf den Sohn weitervererbten. Jetzt kommen ständig Fremde aus Rom hier hoch und kaufen alles auf. Keiner weiß mehr, wem die Hälfte des Landes eigentlich gehört. Jedenfalls nie deinem Nachbarn, sondern immer irgendeinem reichen Mann in Rom, der zweimal im Jahr hochkommt, um Bauer zu spielen.« Er lachte, dann verdüsterte sich sein Gesicht. »Und je größer die Güter, desto mehr Sklaven schaffen sie her. Früher haben sie sie quer über diesen Platz getrieben oder in Wagen durchgekarrt, bis wir dem einen Riegel vorgeschoben haben und ihre Route von der Hauptverkehrsstraße auf kleinere Wege umgeleitet haben. Es ist nicht gut für einen Mann in Ketten, hier durchzukommen und einen Hauch von Freiheit zu schnuppern. Außerdem bereitet einem Mann wie mir der Anblick von zu vielen unglücklichen Sklaven Unbehagen.«

Noch immer ins Leere starrend, klopfte der alte Mann in der Ecke mit seinem Becher auf den Tisch. Der Wirt watschelte durch den Raum. Die winzigste Anstrengung ließ ihn keuchen und nach Luft schnappen.

»Dann machst du dir Sorgen wegen der entlaufenen Sklaven?« fragte ich.

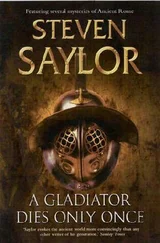

»Nun, das kommt schon vor. Oh, ich meine, nicht so sehr in dieser Stadt, aber ich habe eine Schwester, die weiter im Norden einen Bauern geheiratet hat. Lebt völlig einsam. Natürlich haben sie ihre eigenen Haussklaven und ein paar Freigelassene zum Schutz. Aber trotzdem, nur ein Narr würde seine Türe nachts unverschlossen lassen. Ich sag dir, eines Tages werden es mehr als nur zwei oder drei entlaufene Sklaven sein. Stell dir mal vor, es wären zwanzig - oder hundert und einige von ihnen professionelle Mörder. Knapp dreißig Meilen weiter nördlich von hier gibt es ein Anwesen, wo Sklaven hingeschickt werden, um als Gladiatoren ausgebildet zu werden. Stell dir mal vor, hundert von diesen Ungeheuern entkommen aus ihren Käfigen und haben nichts mehr zu verlieren.«

»Ach, du bist ein Narr!« bellte der alte Mann. Er hob seinen Becher und leerte ihn in einem Zug. Der Rotwein sickerte aus seinen Mundwinkeln und tropfte sein ergrautes Kinn hinab. Er knallte den Becher auf den Tisch und starrte weiter stur geradeaus. »Narr!« sagte er noch einmal. »Nichts zu verlieren, sagst du? Man würde sie kreuzigen und ihnen die Eingeweide herausreißen! Meinst du, Sulla und der Senat würden es zulassen, daß eine Hundertschaft Gladiatoren mordend und ihre Frauen vergewaltigend durch die Lande zieht? Selbst ein Sklave wird nicht gern an einen Baum genagelt. Keine Sorge, die Not begehrt nicht auf, solange es genug Angst gibt, um sie in Schach zu halten.«

Der alte Mann schob sein Kinn nach vorn und lächelte ein gräßliches Lächeln. Endlich wurde mir klar, daß er blind war.

»Natürlich, Vater«, säuselte der fette Etrusker und machte eine Verbeugung, die der Alte unmöglich sehen konnte.

Ich beugte mich vor und spielte mit dem Becher in meiner Hand. »Angst vor Sklaven oder nicht, heutzutage scheint ein Mann manchmal selbst in seinem eigenen Haus nicht mehr sicher zu sein. Ein Vater ist möglicherweise vor seinem eigenen Sohn nicht sicher. Diesmal nur Wasser, bitte.« Ich hielt meinen Becher hoch. Der Wirt kam hurtig herbeigewatschelt.

»Was willst du damit sagen?« Seine Hände zitterten, als er mir eingoß. Er sah sich nervös über die Schulter nach dem Alten um.

»Ich dachte nur an eine Klatschgeschichte, die ich gestern in Rom gehört habe. Ich habe einigen Bekannten auf dem Forum von meiner Reise erzählt und sie gefragt, ob sie irgend etwas über Ameria wüßten. Naja, die meisten hatten noch nie davon gehört.«

Ich nahm einen großen Schluck und verfiel in Schweigen. Der Wirt kniff die Brauen zusammen, und eine Menge plumper Falten zog auf seiner Stirn auf. Auch der alte Mann bewegte sich zum ersten Mal und neigte seinen Kopf in meine Richtung. Der kleine Raum war auf einmal so still wie eine Grabkammer.

Der Etrusker atmete pfeifend. »Und?«

»Und was?« sagte ich.

»Die Klatschgeschichte!« Es war der Alte. Er zog eine verächtliche Miene und wandte sich ab, als würde ihn das Ganze tatsächlich oder vorgeblich nicht mehr interessieren. »Das kleine Ferkel lebt nur für Klatsch. Schlimmer als seine Mutter je war.«

Der Wirt sah mich an und zog eine hilflose Grimasse.

Ich zuckte müde mit den Schultern, als lohnte es sich kaum, die Geschichte zu erzählen. »Nur irgendwas über einen Prozeß, der demnächst in Rom stattfinden soll, bei dem es um einen Mann aus Ameria geht. Er heißt Roscius, glaube ich; ja, wie der berühmte Schauspieler. Er ist angeklagt wegen - nun ja, es ist mir fast zu peinlich, es auszusprechen - wegen der Ermordung seines eigenen Vaters.«

Der Wirt nickte kaum merklich und trat einen Schritt zurück. Er zog einen Lappen aus seiner Tunika und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn, bevor er begann, den Tresen zu wienern, wobei er wieder vor Anstrengung keuchte. »Tatsächlich?« sagte er schließlich. »Ja, ich habe auch schon davon gehört.«

»Nur schon davon gehört? Ein derartiges Verbrechen in einem so kleinen Ort ganz in der Nähe. Ich hätte gedacht, das ganze Dorf spricht davon.«

»Na ja, es ist ja nicht direkt hier passiert.«

»Nicht?«

»Nein. Das Verbrechen selbst wurde in Rom begangen. Da wurde der alte Roscius ermordet, sagt man.«

»Du hast ihn gekannt, was?« Ich versuchte, weiterhin möglichst beiläufig zu klingen. Der Wirt mochte vielleicht keinen Verdacht schöpfen, aber der alte Mann tat es bestimmt. Das konnte ich an der Art erkennen, wie er seine Lippen schürzte, das Kinn langsam hin und her bewegte und konzentriert auf jedes Wort lauschte.

Читать дальше