Москва едва вступила в новый век,

Как на нее посыпались напасти.

Прошла зима. Сошел последний снег

И, молниями распоров на части

Небесный свод, обрушилась вода!

Дождь лил и лил. Тянулись дни, недели….

Народ терял терпение:

– Когда прояснеет?

Но за сырым апрелем

Последовал такой же гиблый май.

Поля прокисли, слабенькие всходы

Овса, пшеницы, ржи – весь урожай

Гнил на корню из-за дурной погоды.

На хлеб, что сохранился в закромах

Впрок, на посев, купцы взвинтили цены,

И голод мял и тер на жерновах

Истории и день, и ночь в три смены

Людские жизни. И народ взроптал!

Усилились погромы и разбои,

И всяк, кто на ногах был, стар и мал

Шел бездорожьем со своей бедою

В Москву – к царю с протянутой рукой

В надежде раздобыть кусочек хлеба,

Но наливалось новою грозой

И новым ливнем пасмурное небо.

И не было конца такой весне.

Крестьяне вымирали деревнями.

И вся дорога, что вела к Москве,

Пестрела бездыханными телами.

Над городом повис тлетворный смрад,

Им пропиталось каждое жилище.

– Царь – душегуб! Он в бедах виноват!

Он – Годунов 1! – злословил каждый нищий.

Сошлись на тайной вечере князья

И давние противники Бориса:

– Царь духом слаб! Бездействовать нельзя! —

Решали заговорщики: – Нет смысла!

– Да и не нашей крови он, мурза!

– Трон захватил коварством и обманом!

– Кто против Годунова? Все!!! Кто «за»,

Чтоб государем Федор стал, Романов?

Все согласились: – Федор – знатный муж.

– Романов к трону ближе всех по крови!

– Он честен сердцем! Он корысти чужд

И духом храбр, и крепкого здоровья!

Но Годунов зря время не терял —

Он поощрял доносы и наветы,

И сам нередко подло поступал,

Желая сжить кого-либо со света.

Борис не первый год жил при дворе.

Как азиат, он признавал не право,

А ловкость, хитрость, силу и расчет.

Ему уже давно мешал Романов.

Он понимал: Романов – царский брат,

Пусть сводный, но и этого не мало!

И за его права горой стоят

Известные фамилии, и рано

Иль поздно – люди эти задурят.

Ну, а травить царей они умеют,

Всего и дел-то – выбрать нужный яд….

И царь призвал на помощь казначея

Не своего – Романова слугу,

Осыпал его милостью и лаской

И приказал сокрыть в глухом углу

Их дома куль с сухой, душистой травкой,

Потом сложить донос: – «мол, на царя

Романовы – опасные злодеи

Готовят лихо – варят втихаря

Отвар из трав. По виду это зелье

Не что иное, как смертельный яд».

Царь протянул кошель:

– Твоя награда!

И перевел на казначея взгляд:

– Теперь ступай и сделай все как надо!

Сыск учинял окольничий царя.

Он тряс перед Романовым доносом,

Тот возражал:

– Клевещет кто-то, зря!

Пустое! Вот кладовка. Это просо,

Это пшеница. Все запасы впрок!

Хозяюшка, накрой-ка стол для гостя!

Но гость направил палец на мешок:

– А это что? Придуриваться брось мне!

Суд над семьей Романовых был скор.

Романов Федор силой, по навету,

Пострижен был и внове наречен

Перед людьми и Богом – Филаретом. 2

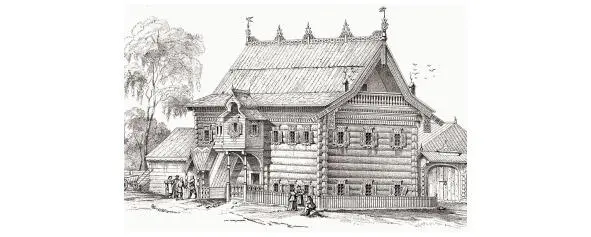

Царь рассудил:

– Уединенный скит —

Антониева пустошь… Чем не место,

Чтоб Филарет был всеми позабыт.

Нам с ним вдвоем в Москве давненько тесно!

– Что встал как столб? Пошел отсюда прочь!

Да прихвати с собой пустые миски! —

Монах метнулся к приставу: – Помочь?!

У! – кулаком затряс он: – Пес Борискин!

Уйди! Да затвори плотнее дверь!

Бориска мыслил, что он самый хитрый,

Но похитрей его сыскался зверь!

Эй, пристав, ты слыхал, царевич Дмитрий 3

Не помер. Нет! Жив! И вернуть готов

Себе и трон, и шапку Мономаха.

Попрыгает еще твой Годунов.

Ждут его шею и топор, и плаха.

Сел на скамью:

– И я дождусь уже!

Мне зримы, пристав, и твои напасти…

– Брось, Филарет, монаху о душе

Пристало думать…. А ты все о власти, —

Прервал его с усмешкой Воейков. 4

– Слыхал я, – он воззрился на монаха, —

От чересчур болтливых ходоков,

Что Дмитрий этот – выходец из ляхов.

– Врут! – Филарет зевнул.

– Еще есть слух, —

Продолжил пристав, – и такое треплют,

Что вышел он из ваших бывших слуг,