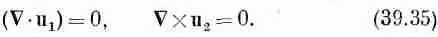

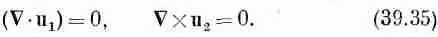

где

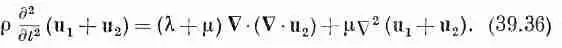

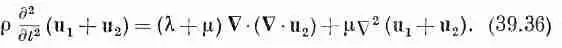

Подставляя вместо uв уравнении (39.33) u 1+ u 2, получаем

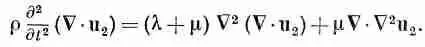

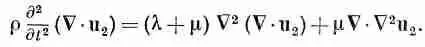

Взяв дивергенцию этого уравнения, мы можем исключить из него u 1:

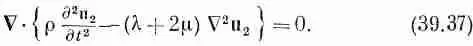

Поскольку операторы С 2и С могут быть переставлены, можно вынести оператор дивергенции и получить

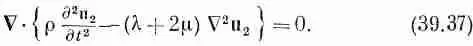

А так как СX u 2, по определению, равно нулю, то ротор выражения в фигурных скобках также будет нулем, так что выражение в скобках само по себе тождественно равно нулю и

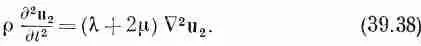

Это векторное волновое уравнение для волн, движущихся со скоростью С 2= Ц(l+2m)/r. Поскольку ротор u 2есть нуль, то эти волны не связаны со сдвигом, а представляют просто волны сжатия наподобие звуковых, которые мы изучали в предыдущих главах и скорость которых как раз равна найденной нами для С прод.

Подобным же образом, беря ротор уравнения (39.36), можно показать, что u 1удовлетворяет уравнению

Это снова векторное волновое уравнение для волн, распространяющихся со скоростью C 2 = Ц m / r . Поскольку С· u 1равно нулю, то перемещение u 1 не приводит к изменению плотности; вектор u 1соответствует поперечным или сдвиговым волнам, которые встречались нам в предыдущей главе, а

C 2=C сдвиг.

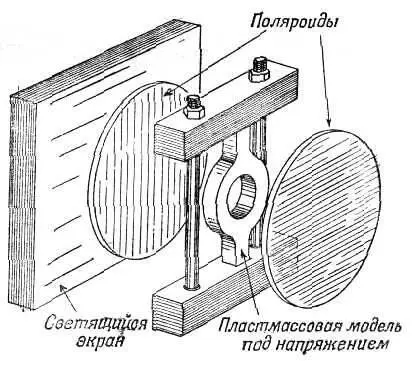

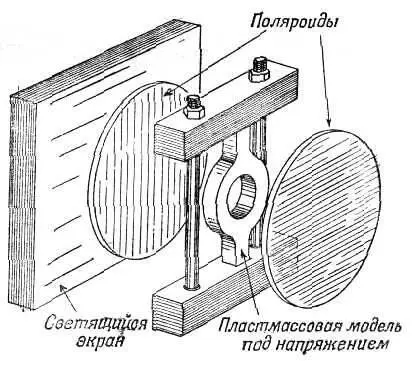

Если мы хотим знать статические напряжения в изотропном материале, то в принципе их можно найти, решая уравнение (39.32) с f, равным нулю (или равным статическим объемным силам, обусловленным силой тяжести, такой, как rg) при определенных условиях, связанных с силами, действующими на поверхности нашего большого куска материала. Сделать это несколько сложнее, чем в соответствующих задачах электромагнетизма. Во-первых, это более трудно потому, что сами уравнения несколько сложнее, и, во-вторых, формы тех упругих тел, которыми мы обычно интересуемся, гораздо сложнее. На лекциях по электричеству мы часто интересовались решением уравнений Максвелла в областях сравнительно простой геометрической формы, таких, как цилиндр, сфера и т. д. В теории упругости, нам приходится заниматься объектами гораздо более сложной формы, например крюком подъемного крана, или коленчатым автомобильным валом, или ротором газовой турбины. Такие задачи иногда можно приближенно решить численным методом, воспользовавшись принципом минимальной энергии, о котором мы упомянули ранее. Другой способ — это воспользоваться моделями предметов и измерять внутренние напряжения экспериментально с помощью поляризованного света.

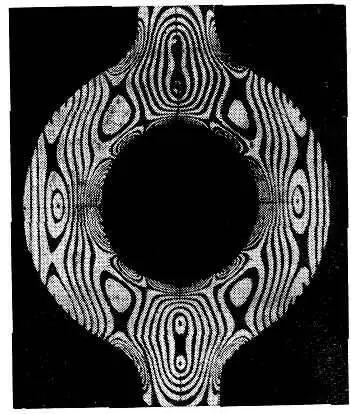

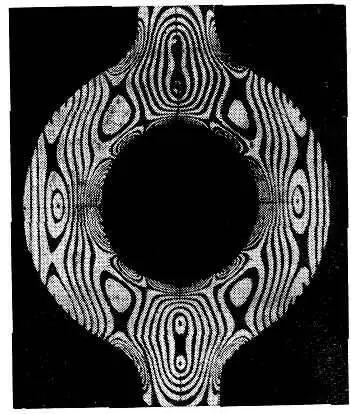

Метод этот состоит в следующем. Когда кусок упругого изотропного материала, например прозрачную пластмассу типа плексигласа, подвергают напряжению, в ней возникает двойное лучепреломление. Если пропускать через эту пластмассу поляризованный свет, то плоскость поляризации повернется на величину, связанную с напряжением. Измеряя угол плоскости поляризации, можно измерить напряжение. На фиг. 39.6 показан примерный вид этого устройства, а на фиг. 39.7 приведена фотография упругой модели сложной формы под напряжением.

Фиг. 39.6. Измерение внутренних напряжений с помощью поляризованного света.

Фиг. 39.7. Вид напряженной пластмассовой модели между двумя скрещенными поляроидами.

§ 4. Неупругое поведение

Во всем, что до сих пор говорилось, мы предполагали, что напряжение пропорционально деформации, а это вообще-то неверно. На фиг. 39.8 приведена типичная диаграмма напряжение — деформация упругого материала.

Читать дальше