Unknown - ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

Здесь есть возможность читать онлайн «Unknown - ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Исследования последних лет, проведенные проф. П. Я. Гальпериным с сотрудниками, показали, что внимание надо рассматривать как отдельную форму психической деятельности. Отсюда следует, что сосредоточению, как и всякому другому действию, надо специально учить.

Проф. Ю. Б. Гиппенрейтер в своих работах также особое место уделяет зрительному вниманию как специфическому внутреннему механизму. В основе зрительного внимания на уровне глаз лежит феномен пульсирующего оперативного поля зрения, совпадающего в основном с зоной ясного видения. Работы Ю. Б. Гиппенрейтера показали, что характерная особенность оперативного поля зрения — чрезвычайная подвижность его границ. Чаще всего оно принимает размеры и конфигурацию объекта, воспринимаемого в данный момент. Этот феномен называется варископичностью. Можно представить себе оперативное поле зрения в виде ситуации, когда, луч прожектора как бы “шарит” по странице текста. Такой луч не только перемещается по странице одновременно с движением глаз, но и изменяет размеры светового пятна, освещающего различные участки текста. Умение расширять размеры светового пятна восприятия текста, пожалуй, является важнейшей характеристикой зрительного внимания человека, умеющего быстро читать. Еще одна характеристика работы зрительного внимания его уровневая интенсивность. Субъективно это выражается в различной ясности или в различной степени осознания того зрительного содержания, на которое в данный момент направлен взор. Если продолжить аналогию с прожектором, то это свойство аналогично степени яркости пятна прожектора. Во время чтения такое пятно не только перемещается по странице текста, меняет свои размеры, очертания, но и изменяется по яркости, то усиливаясь, то ослабевая, иногда потухая вовсе. В последних случаях наступает состояние психической слепоты или невидящего взора, при котором ваше внимание как бы меркнет.

Отсюда следует, что нужно уметь произвольно управлять вниманием при чтении с помощью умения и волевых усилий. Это главное при тренировке внимания — важнейшего параметра психической деятельности.

В заключение подведем некоторые итоги.

Внимание — своего рода катализатор процесса чтения. Эффективность чтения во многом зависит от того, насколько читающий способен управлять своим вниманием. Оно определяет темп чтения, на него влияет и утомление, связанное с этим процессом. Как очень высокий (более 8000 зн. /мин), так и замедленный темп чтения (менее 600 зн./мин) утомляет, способствует снижению внимания.

Чтение в условиях непроизвольного внимания наиболее эффективно. При освоении метода быстрого чтения необходимо в первую очередь развить произвольное внимание, а затем сформировать навык послепроизвольного из устойчивого произвольного.

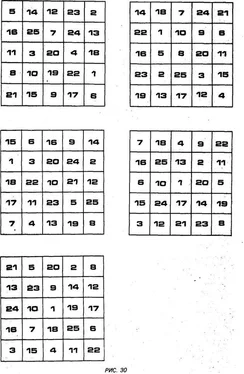

Практические инструкции по тренировке и развитию всех видов внимания предполагают выполнение специальных упражнений.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЧТЕНИЕ И ПАМЯТЬ

ТЕОРИИ ПАМЯТИ

Современная наука определяет память как систему запоминания, хранений и воспроизведения информации.

Уже в древнейшие времена делались попытки объяснить механизм запоминания. Так, Аристотель (IVв. до н. э.) предполагал, что при восприятии испускаемые изучаемым объектом материальные частицы проникают в голову и оставляют отпечаток на мягком веществе мозга, как на глине или воске.

Несмотря на длительную историю изучения памяти, вплоть до начала XX в. отсутствовали сколько-нибудь строгие объяснения этого явления. Научно обоснованные данные о закономерностях этой важнейшей функции головного мозга получены лишь в последние десятилетия. Существует несколько гипотез механизмов запоминания информации в человеческом мозге. Ряд таких гипотез получили экспериментальное подтверждение.

Одна из главных гипотез возникла под влиянием величайшего открытия нашего времени в области биохимии — выявления уникальной роли нуклеиновых кислот в хранении и реализации генетической информации. Согласно этой гипотезе тайна запоминания связана с кодированием поступающей в мозг информации с помощью молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), т. е. с изменением последовательности укладки входящих в состав этих молекул “кирпичиков” — нуклеотидов.

Другая гипотеза связывает запоминание с возрастным разрастанием нервной ткани, — отростков нервных клеток (нейронов) и образованием в мозге многонейронных сетей памяти. Эта гипотеза также придает исключительное значение процессам синтеза РНК и белка в нервных клетках, но не потому, что в этих молекулах кодируются следы памяти. По мнению нейрофизиологов, тут все дело в том, что интенсивная деятельность нервных клеток, как и других клеток организма, сопровождается энергетическим расходованием белков и их восполнением в процессе биосинтеза. При определенных условиях синтез белков начинает преобладать над их распадом — клетка начинает расти. Подобная общая для всех живых клеток закономерность в нервных клетках проявляется в виде роста отростков нейронов и их тончайших разветвлений, вступающих в связь с отростками других нервных клеток. На наших глазах разрастается ажурное кружево переплетения нейронной сети.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)