На мой же взгляд, именно бесстрашное выступление Гнесина, не

побоявшегося столкнуть Хренникова с самим собой, уберегло

моего отца от самых скверных последствий, которые могло иметь

хренниковское политическое обвинение.

Далее, сопоставляя выступления Хренникова и Гнесина, нельзя

не придти к выводу, что Хренников взялся за уничтожение

Локшина не по своей воле. Видимо, из каких-то сфер (из

«органов» или из ЦК) поступил приказ и Хренников вынужден

был его выполнять. Но что явилось причиной такого приказа?

Думаю, что не только государственный антисемитизм или борьба

честолюбий. Уверен, что столкновение моего отца с «органами»,

произошедшее незадолго до пленума, сыграло решающую роль.

Уж слишком силен был удар по «Приветственной кантате» на

относительно миролюбивом пленуме и в слишком уж глупое

положение неожиданно был поставлен весь Секретариат.

Теперь – о последствиях. Конечно, заступничество Гнесина

принесло свои плоды. Хотя в Резолюции пленума

«Приветственная кантата» осуждается еще два раза (!), но уже

заодно с сочинением другого автора (Левитина), тон осуждения

мягче и, что самое главное, нет политических обвинений*. Затем

Мариан Коваль продолжает добивать сочинение моего отца,

* Сов. музыка, 1950, №1, с.55.

имитируя профессиональный анализ:** «Петь кантату А. Локшина

мучительно трудно. Хор в напряженном регистре,

маловыразительный по мелодии, выпевает нехудожественный

текст. Композитор сосредоточил свои помыслы на внешней

помпезности, без глубокого ощущения полнокровных народных

чувств, обращенных к Сталину». Политические претензии плавно

трансформируются в профессиональные. Система отползает,

обдумывая, что ей делать с Локшиным дальше…

Теперь, по заведенному обычаю, Локшину следовало каяться.

Однако мой отец не каялся*. И после того как Т. Ливанова сочла

необходимым обругать его еще раз за все ту же «Приветственную

кантату»**, упоминания о нем в «Советской музыке» надолго

исчезают. Сочинения его отклоняются, и даже временную работу

в Москве не удается найти, приходится ехать в Ленинград***. Там

моему отцу по рекомендации Р.С. Бунина удалось получить

временную редакторскую работу. (Спустя примерно два года

двоюродная сестра моего отца Х.А. Локшина и ее муж Э.П.

Гарин познакомили его с известными режиссерами того времени

** Сов. музыка, 1950, №1, с.8.

* Я утверждаю это потому, что отчеты о покаяниях регулярно

публиковались в «Советской музыке». Что́ значило не каяться в

сталинские времена, я думаю, объяснять не надо.

** Сов. музыка, 1950, №3, с.15.

*** См. сборник «О композиторе Александре Локшине», М., 1998, с. 72-

73, где цитируется письмо М.В. Юдиной от 29 августа 1950 г.

Интересное свидетельство о том, какое участие принимал мой отец в

музыкальной жизни того времени, содержится в эссе Л.С. Рудневой «О

доверии Дмитрия Шостаковича и Капричос, разыгранных его

«ответственными» коллегами в достопамятном 1951 году…»

(Академические тетради, 1997, вып. 3, с. 154-156).

– Завадским, Кулиджановым, Сегелем, Згуриди, Карменом.

Сочиняя музыку к их фильмам и спектаклям, мой отец мог

содержать семью.)

* * *

Наконец, я хочу сказать одну простую вещь. То, что против

моего отца была выставлена когорта: Апостолов, Хренников,

Коваль, Ливанова – само по себе решает «проблему». Ведь их

статьи были напечатаны не до , а вскоре после ареста Вольпина. И

на пленуме Хренников предъявил политическое обвинение

только Локшину и больше никому – фактически именно мой

отец был избран в качестве основного антигероя в

пропагандистской музыкальной кампании 49-го года. Дальше

можно ни о чем не говорить.

Как же вьшло, что в своей предыдущей повести об отце я не

упомянул об этой истории, случившейся на Третьем пленуме и

столь недвусмысленно оправдывающей отца, являющейся

долгожданным алиби? Ответ очень прост. Отец ничего мне об

этом не рассказывал. Он возвышался над сплетней и не простил

бы мне, если бы решил, что мне необходимы какие-то аргументы

и доводы, чтобы поверить ему.

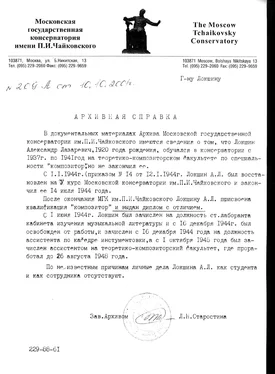

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Одиннадцать писем моего отца И.Л. Кушнеровой

(Рабинович)

В этом приложении я привожу наиболее характерные отрывки из одиннадцати писем

моего отца, адресованных его ученице И.Л. Кушнеровой (в чьем архиве хранятся

Читать дальше