За счет разного характера выполнения складок может достигаться эффект движения персонажа, как на иконе «Коронование императора Константина VII Багрянородного» [352]. Простота хитона Христа контрастирует с узорочьем роскошных одежд императора, тяжесть которых подчеркнута свисающим вниз лором, украшенным ожерельем, вырезанным в виде ровных клеточек. На хитоне Иисуса складочки мелкие, и по сравнению с фигурой Константина его образ становится легким, возвышенным, дающим ощущение ничем не ограниченной свободы. И. А. Мишакова писала: «Близость и в то же время глубокое различие природы человеческого и божественного виртуозно воплощены в рельефе» [353].

Император Константин изображен в моленной позе, в состоянии сосредоточенного самоуглубления, со склоненной головой и простертыми к Христу руками. Обе фигуры вырезаны в одной плоскости, но Иисус стоит на небольшом возвышении. За счет такого расположения персонажей и поворота слегка налево фигуры Константина создается эффект движения Христа вперед. Тонко проработаны на правой ноге Иисуса характерные складочки, каждая из которых начинается с середины бедра и показывает натяжение материи на ноге, что бывает только при движении. По левой стороне тела, которая находится в спокойном состоянии, складки спадают отвесно вниз. Можно говорить о том, что пластика левой стороны фигуры статична, правая же представлена в стремительном движении вперед, за счет чего возникает иллюзия шага.

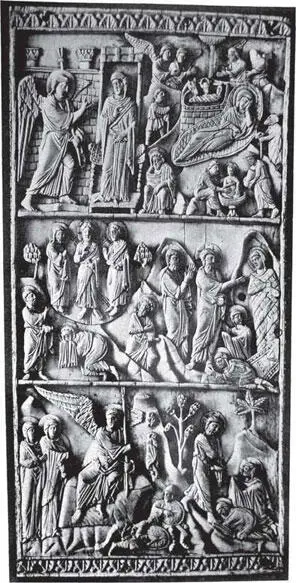

Половина диптиха. Шесть сцен из жизни Христа. Слоновая кость. XI в. Лондон. Музей Виктории и Альберта

Фон на резных иконах выбран ровно и неглубоко, он тщательно сглаженный, потому что неровности помешали бы созданию иллюзии объемности изображения. Решению задачи объемной нюансировки изображения помогала особая декоративность рельефов, заключающаяся в обильном применении тонкослойной орнаментики, покрывающей рамки, одежду и т. д. Например, орнаменты на ножках тронов, как на иконе «Восседающая на троне Богородица с Младенцем» из Кливленда [354]; зигзагообразные рамочки, окружающие лики персонажей; орнаменты на одеждах, как на иконе «Христос коронует императора Константина VII Багрянородного» [355]. Шероховатые части изображений (в пупырышках, клеточках, мелких складочках, бусинках) исполняли роль своеобразного обрамления, которое благодаря своей контрастности выделяло открытые плоскости и приковывало к ним взгляд зрителя.

Умение тщательно проработать мелкие детали в итоге становится показателем мастерства. Часто на этапе детализации выявляются досадные просчеты, совершенные в результате небрежности на последних стадиях работы или некомпетентности, проявленной на более ранних ее этапах. Например, нет ног у людей на иконе «Вход в Иерусалим» из Берлина [356], что, однако, никак не снижает художественного значения образа.

Поверхность костяных пластин полировалась, чтобы усилить естественный блеск материала. На иконе «Воскрешение Лазаря» из Берлина [357]Э. Катлер отметил своеобразное движение, создаваемое тщательно продуманной полировкой. В потоке света оказываются лишь фигуры Христа и Лазаря. Благодаря этому выделяется узловой момент сцены, что облегчает ее понимание зрителем [358].

Выполнение надписей было достаточно ответственной операцией, при которой следовало соблюдать точность каллиграфических деталей. Важно было придерживаться идентичности исполнения подобных букв и шрифтов, например: чтобы буква «А» в разных словах была одинакова. Надписи выполнялись после изготовления рельефа. На него подкладывались защитные подставочки, чтобы не опираться на вырезанные элементы. При работе нужно было правильно держать изделие, чтобы его не сломать, а при вырезании надписи – не прорезать фон насквозь. В любой момент инструмент мог соскользнуть и повредить уже законченную работу. Но если бы надпись была сделана заранее, то некоторые ее буквы могли быть повреждены инструментом, вырезающим другие детали рельефа. Ошибки в орфографии или повреждения текста могли разрушить эффектность изображения в целом: информация, содержащаяся в одном-единственном слове, намного более точна, чем переданная изгибом складки одежды или деталями пейзажа.

Иконы из слоновой кости X–XI вв. изначально не были монохромными, но сохранились в лучшем случае только следы золочения и окраски. Золотились преимущественно нимбы, волосы персонажей, части складок, а также атрибуты: короны и кресты. И это не случайно. Созвучие блестящей белизны слоновой кости и сверкающего золота, придававшее изделиям праздничный вид, было популярно еще в античности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу