Иконописец любит пользоваться «языком» жестов. В клейме «Поставление преподобного Сергия во священники» жестов нет, так как «изображено молчание» – только одна рука святителя совершает таинство рукоположения.

В клейме «Погребение преподобного Сергия» просматривается лик пресвитера очень хорошей сохранности – опись красноватого цвета по рисунку лика, розоватая плавь с белильными оживками, белильный движок у черного зрачка обоих глаз.

В композиции «Обретение мощей» поражает изображение фигуры могильщика. О нем можно сказать, что это «портрет» человека, выработанный в рублёвское время: огромный лоб, философское выражение умного лица.

Почти во всех клеймах при построении композиции задействована диагональ, что придает им динамизм.

Удлиненность пропорций, певучесть линий, музыкальность композиционного строя иконы роднят ее мастера с работами Дионисия.

После раскрытия иконы и рассмотрения ее под бинокуляром многие искусствоведы (В. В. Филатов, Г. В. Попов, Л. И. Лифшиц, Э. К. Гусева, Э. С. Смирнова, Е. Я. Осташенко и др.) заговорили о более ранней датировке памятника. В декабре 2008 г. он был возвращен в Троицкий собор и помещен в особый киот с антибликовым стеклом.

Даже при неполной сохранности авторской живописи красота иконы с ее одухотворенным совершенством подтверждает мысль монахини Иулиании о природе церковного искусства. Общение с подобными образами в процессе реставрационных работ повышает нашу ответственность как иконописцев сегодняшнего дня и понуждает к поискам оптимально адекватных им материально-технических и художественных решений.

Т. М. Мосунова

К вопросу о технико-технологических особенностях икон-подделок рубежа XIX – ХХ вв. в России

Во второй половине XIX в. в России началось интенсивное коллекционирование древних икон. В ответ на этот спрос антикварный рынок стал заполняться подделками, выполненными как знатоками-одиночками, так и мастерами крупных реставрационно-иконописных мастерских. Покупателям предлагались ловко состаренные иконы, стилизованные под разные школы иконописи, так называемые новоделы, часто с необыкновенной легендой об их находке и происхождении. После национализации коллекций, а также изъятия икон из старообрядческих церквей в начале ХХ в. много икон-новоделов попало в государственные музеи и вошло в научный оборот с ранними датировками. Проблема состоит в том, что до сих пор не найдено точного, фактического материала, доказывающего несоответствие технологии иконы и ее датировки, хотя этот разрыв может быть в 500–600 лет. Самым неоспоримым атрибуционным аргументом является присутствие неорганического искусственного пигмента, созданного не ранее XVIII в. При исследовании более 80 новоделов мною не было найдено ни одного такого пигмента. Краски новоделов отличались скудной палитрой и равномерным, возможно фабричным, помолом. Иногда попадались редко применяемые пигменты, например: в «Облачном» чине из Никольского Единоверческого монастыря (Государственная Третьяковская галерея) [319], считавшемся до последнего времени созданным в XV в., в зеленых одеждах архангела Гавриила встретился вивианит (синяя охра) [320]. Основа синих колеров новоделов – азурит, редко индиго. Азурит светлого оттенка, почти без включений, крупного помола. Если такой азурит сильно измельчить, он обесцветится.

Главной находкой при изучении новоделов конца XIX – начала ХХ в. явилось обнаружение чрезмерного количества связующего в левкасе и красочном слое. Связующее постоянно сохнет, скорость этого процесса со временем замедляется. На древних иконах в красочном слое комочки пигментов плотно прижаты друг к другу, у новоделов же и в шлифах, и при изучении под бинокуляром пигменты находятся в связующем как взвесь. Конечно, яркий колорит древней иконописи легче скопировать прозрачным слоем краски, сквозь который просвечивает белый левкас. На новоделах, чтобы санкирь не выглядел глухой зеленой краской, иногда использовался следующий трюк: снизу прокладывался оранжевый колер, потом лессировками он доводился до теплого зеленого цвета. Реставрато-иконописец Г. О. Чириков в 1926 г. применил такой прием в копии с иконы «Спас» из Звенигородского чина (ГТГ).

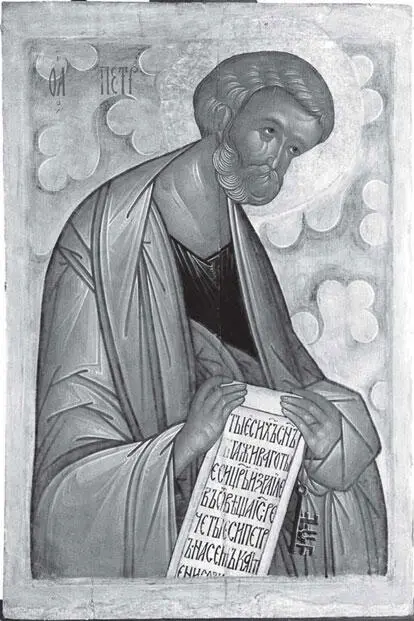

Деисусный чин из собрания ГТГ. Начало XX в. (?)

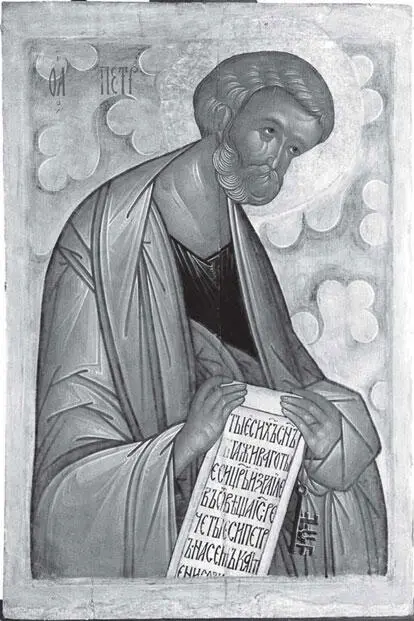

Деисусный чин из собрания ГТГ. Начало XX в. (?)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу