Da die Felsen hier an beiden Ufern fast senkrecht aus dem tiefen Wasser ragen, muss ich den Fluss verlassen. Es gibt nur einen Pfad, der steil in den Wald hinauf und nach einigen hundert Metern wieder zum Ufer hinunterführt. Oben im Wald verschnaufe ich, blicke flussabwärts zum Zementwerk, das wie eine Burgruine in einer Talmulde liegt, sehe den hohen Turm des Kalkstaubsilos, in dem Hermann letztes Jahr während der Nachtschicht verunglückt ist. Niemand hatte geahnt, dass Hermann da unten tagelang im Staub lag und darin zu ertrinken drohte. Als Alma mich im Sommer letzten Jahres anrief und sagte, dass Hermann verschwunden sei, dachte ich wie die meisten, dass er wieder abgehauen und zur See gefahren wäre. Doch wie durch ein Wunder wurde Hermann aus dem Staubsilo gerettet. Er lag daraufhin einige Wochen im Krankenhaus und schickte mir eine Kassette, auf der er von seltsamen Dingen im Staub berichtete. Ich glaube, dass er sich von diesem Unglück nie mehr richtig erholt hat.

«Als ich im Staub lag, wusste ich nich, wo oben und unten war, wusste für einen Moment gar nichts mehr, bekam Angst zu ersticken, hatte den Mund voller Staub, musste aufpassen, dass ich nicht tiefer einsinke, ich konnt mich nich bewegen, mich nirgends festhalten … es gab nichts zum Festhalten. Da war nur warmer Staub, ich konnt nich raus … wie im Gefängnis … wie sollt ich da auch rauskommen, es war stockdunkel, die Wände des Silos sind glatt, rund und zwanzig Meter hoch … du kennst die Silos, Leo, hast ja selbst eine Zeit lang da gearbeitet. Als ich nach oben sah, wusst ich, dass ich da nicht hochklettern konnt, oben in der Mitte des Bodens sah ich das Loch, auf dem die Bretter gelegen hatten und die jemand weggenommen hatte … hätt nur meine Augen aufmachen müssen — warum hab ich bloß meine Augen nicht aufgemacht. Wenn das Mehl nicht meinen Fall gedämpft hätt, ich glaub, ich wär jetzt tot, so fiel ich ganz weich in den Staub und sank ein. Als ich da unten lag, dacht ich, dass es zu Ende ist, ich wusst nicht, was ich machen sollte, das Loch oben war unerreichbar, selbst wenn ich die zwanzig Meter an der glatten Wand hochgeklettert wär, hätt ich noch unter der Decke bis zur Mitte, zur Luke kommen müssen, wie sollt das gehen, dafür hätt ich eine Fliege sein müssen, die unter der Decke laufen kann. Ich überlegte, wie ich rauskommen könnt … konnt aber nich denken, mir fiel nichts ein — dacht immer nur, ich würde im Staub ersaufen — es hatte keinen Sinn zu schreien, niemand würd mich hör’n … Leo, du weißt, dass da keiner hinkommt. Ich schrie trotzdem, aber der Staub dämpfte alles. Durch das Loch oben kam nur diffuses Licht … nicht genug, um was erkennen zu können, ich sah nichts, nur Staub … Staub. Ich musste nachdenken, einfach überlegen, wie ich da hochkomm … Alle sechs Stunden kam jemand, um eine Probe zu holen. Aber ich dachte, dass ich es so lang nicht aushalten werd, hätt da schon ersticken können … versuchte an die Wand zu kommen, dachte, da vielleicht Halt zu finden. Ich hab überlegt, ob vielleicht irgendwo eine Leiter ist oder ein Moniereisen, das in die Wand eingelassen ist. Dachte an meine Wasserflasche, die da oben rumlag, und fantasierte, schrie, dass Vater sie wenigstens runterwerfen solle … Ich sah ein Gesicht, wie es durch das Loch guckte, es war Strohwang, der den Becher für die Mehlprobe runterließ, es mussten sechs Stunden vergangen sein. Ich schrie, Strohwang … Strohwang … du weißt ja, dass er total schwerhörig ist, hatte keinen Zweck, warum kam auch ausgerechnet dieser Idiot. Dachte, dass ich vielleicht den Becher oder die Schnur zu fassen bekomm, ich versuchte, ihn zu erreichen, und versank dabei im Staub. Strohwang hatte den Becher längst hochgezogen und Bretter über das Loch gelegt. Es war jetzt völlig dunkel, ich sah nichts mehr. Ich dachte an Vater, hab gehofft, dass er oben sitzen, in seinen Büchern lesen würde. Er hatte mir diese Stelle gezeigt, als wir noch zusammen im Zementwerk arbeiteten. Ich rief nach ihm, dacht, dass er wirklich da sei, dachte, dass er mich unten im Staub verrecken lassen würd, weil ich den Fisch nicht geangelt hatte. Ich schluckte mit jedem Atemzug Staub, meine Lungen verklebten immer mehr. Der Staub stieg höher und höher, ich redete die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, nur um nicht verrückt zu werden. Vater tauchte in meinen Fantasien auf, er erzählte vom Ichthys, weißt du noch, der Fisch, von dem er immer fantasiert hatte. Irgendwann kam wieder jemand und ließ einen Becher runter. Ich war fast schon im Mehlstaub versunken. Und dann hab ich versucht, was wir immer gemacht haben, ich breitete die Arme aus und stellte mir vor, wie ein toter Mann auf dem Staub zu treiben … ich bildete mir ein, dass ich mit dir auf dem Fluss treiben würde, aufs Rauschen zu, weißt du noch, Leo, wie wir’s früher immer gemacht haben … aber dann kam der Fisch wieder, Ichthys. Ich glaubte, dass er um mich herumschwamm, immer engere Kreise zog, dass er mich irgendwann verschlingen würde.

Als die Probe zum Labor gebracht wurde, fanden sie in der Probe die Köderfliege von Paul Maclean, die Vater mir gegeben hatte und die ich seither in einem kleinen durchsichtigen Schächtelchen aufbewahrte und immer bei mir trug. Sie muss mir aus der Tasche gefallen sein, als ich ins Silo stürzte. Stell dir vor, Leo, sie haben mich tatsächlich durch die Fliege von Paul Maclean aus dem Staub gerettet.»

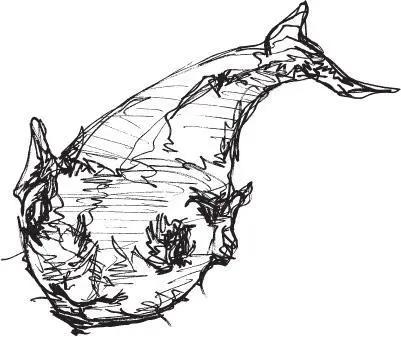

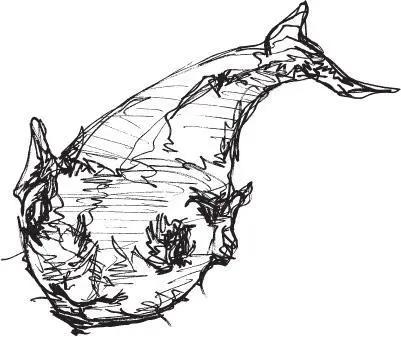

Der große Fisch (Ichthys) ist sehr alt, größer als ein ausgewachsener Mann. Seine perlmutterfarbenen Schuppen sind mit Flechten und Moos bewachsen. Auf diesen Schuppen, so würde Vater in seiner Chronik schreiben, sind alle Fische dieser Welt abgebildet, wie in einem Spiegel. Der große Fisch hat einen klobigen Kopf mit großen schwarzen, traurigen Augen. Vater schrieb, dass er ihn am Wehr gesehen habe, dort, wo sich auch die Zuflüsse der unterirdischen gefluteten Bergwerksstollen befinden. Er schwamm dicht unter dem Wasser, glitt in der Strömung zur Seite, machte dann in der Mitte des Wehrs Flossenschläge von vollkommener Gelassenheit, wie ein großer, dahingleitender Vogel hoch oben in der Luft.

Ich stehe in den Stromschnellen am Campingplatz, dahinter ist ein Rückstau, an den sich ruhiges Wasser anschließt, dorthin werfe ich meinen Köder, um Äschen zu fangen. Die Äsche bevorzugt den Auslauf schneller Strömungen, sie ist ein sensibler Fisch, der meist auf dem Grund steht und schwer zu angeln ist. Sie nimmt den Köder, wenn er in einem seitlich eng begrenzten Sektor auf sie zutreibt, sie steigt nicht nach rechts oder links, sondern nur nach vorne, oben und hinten. Die Länge dieses Sektors ist abhängig von der Tiefe, in der sie steht, denn sie steht nicht dort, wo sie den Köder nimmt, sondern lässt sich während des Aufstiegs rückwärts abtreiben und schwimmt dann wieder auf ihren Standplatz zurück. Wenn das Vorfach der Fliege ungünstig auf dem Wasser liegt, muss man damit rechnen, dass die Äsche die Fliege noch im letzten Moment verweigert. Gerade wegen ihrer Vorsicht sollte man die Äsche nur querüber oder stromab befischen, auf diese Weise lässt sich die Fliege am besten servieren, da sie der Vorfachspitze vorausgetrieben wird. Ich versuche, all dies zu beachten. Ich wundere mich, an wie viel ich mich von dem, was Vater und Hermann mir beizubringen versuchten, jetzt plötzlich erinnere, als könnte ich die Erinnerung aus dem unruhig glitzernden Wasser der Stromschnellen herausfischen.

Ich merke auch, wie sehr ich es genieße, allein zu sein. Hermann sagte immer, dass alle guten Angler allein fischen, er meinte damit wohl, dass das Alleinsein eigentlich einen guten Angler ausmache, nicht die Tatsache, dass er größere und bessere Fische fange. Kein Mensch könne lange allein sein, aber es gebe Dinge und Umstände, die es einem ermöglichten, eine gewisse Zeit allein zu sein, einer dieser Umstände seien der Fluss und Fische. Daher war Vater im Gegensatz zu Hermann kein wirklich guter Angler, denn obwohl er sehr viel über das Fischen wusste, konnte er doch nicht wirklich allein sein und verzweifelte schließlich auch daran. Für Hermann war das Alleinsein nie ein Problem gewesen.

Читать дальше