Эрмитаж в принципе сам выбирает, кто ему нужен, и если человек не его , ему в Эрмитаже не удержаться, проверено многолетним опытом.

В семидесятых годах обозреватель наипопулярнейшей тогда «Литературки» журналист Евгений Богат написал целый цикл очерков об Эрмитаже. Героями его очерков были эрмитажный Рембрандт, Ватто, сам Эрмитаж. И то, что писал тогда Богат, возобладало каким-то неустаревающим качеством. Именно во второй половине XX века Эрмитаж стал осознаваться как уникальное культурное явление – России и мира. Тут очень трудно высчитать одно важное соотношение, когда музей должен подойти к людям, а когда сказать им с высоты «своего уровня»: подойдите ко мне. И в какой-то момент оказалось, что Эрмитаж уж точно имеет право сказать нам: «подойдите ко мне». В том-то и весь фокус, что он имеет на это право. Поэтому очень часто в Эрмитаже много фанаберии.

«Подойдите-ка ко мне» – это ощущение, с которым живет каждый хранитель Эрмитажа. Существует даже такая профессиональная «хранительская» шутка: вот исчезли бы все «эти посетители», и мы бы спокойно жили, ходили бы себе по музею, не волнуясь о безопасности картин, и счастливо занимались своей наукой, никого не пуская в залы дворца.

В телецикле «Мой Эрмитаж», делая фильм о покушениях на коллекцию великого музея, предпринятых советской властью в начале ХХ века, я цитировал прекрасную фразу Александра Бенуа, в 1918 году заведовавшего Эрмитажем. Не думайте, говорил Бенуа, что искусство существует для того, чтобы его как можно больше показывать широким массам; оно «обслуживает» совершенно иные, «высшие способы человеческого познания». То есть высокое искусство существует не столько для широкого потребления масс, сколько для высокого любования одиночек.

И поэтому, собственно, твое пребывание в музее еще не означает, что ты соответствуешь этому высокому искусству. А ему нужно все время соответствовать. Хоть по сравнению с Эрмитажем мы все «букашки», но каждый из нас все равно должен стараться соответствовать Эрмитажу. Я думаю, что горы книг, которыми у меня завалены столы кабинета (они тут не просто лежат, а все время по нему крутятся), – это моя попытка соответствовать Эрмитажу. С одной стороны, ты «играешь», и музей, особенно такой большой, универсальный, дает тебе возможность собирать, складывать здесь «абсолютно свои» модели, свои маршруты. Начиная с самого примитивного: куда ты сегодня пойдешь в Эрмитаже – в этот его угол или в тот? Но, с другой стороны, музей – это совершенно цельный организм. И у него тоже есть «свои игры».

Да, ты играешь в его пространстве. Но музей, как Гулливер, наблюдает за тобой, что ты делаешь. Играешь? Ну играй-играй себе – пожалуйста, сколько угодно – однако помни, что есть какие-то вещи, которые преступать нельзя. И так не только в Эрмитаже, но и в целом в культуре. Если переступишь, тебя вышвырнет.

Что это за «вещи», которые нельзя переступать? Точно не знаю, они не описываются простым языком. Но понятно, что нельзя посягнуть на то, чтобы делить музей. Нельзя проявлять не только непочтение, но и гордыню, когда ты начинаешь делать так, как ты считаешь нужным, придумав в голове эту «игру» и уже совсем не обращая внимания на музей, его историю, людей, которые в нем работали… Музейный организм ведь состоит не из набора отдельных вещей, а из всего – из архитектуры, из истории и стен, и людей, которые здесь работали, работают и будут работать. В общем, живи и помни, что музей на тебя смотрит, как Гулливер. И не гордись своей вольностью вроде бы всем здесь распоряжаться.

Наталия Соколовская

Мания Бенуа

Сначала была рифма.

Рифма была парной: Мадонна Бенуа / Дом Бенуа.

…В детстве я думала, что это сочетание гласных – имя, напоминающее цветок, раскрытый в младенческом зевке: Бенуа-а-а-а… Но потом оказалось, что золотоволосую почти девочку на картине зовут Мария, саму картину – Мадонна с цветком, а Бенуа – фамилия владельцев картины. Еще позже я узнала, что в 1912 году Мадонна Бенуа покинула свой дом на Третьей линии Васильевского острова, а в 1914-м, после недолгих скитаний, поселилась в Эрмитаже. Теперь Эрмитаж стал ее домом. А моим домом (спустя несколько десятилетий) стал дом, построенный Леонтием Бенуа на Петербургской стороне тоже в 1914 году.

Точнее, было так: сначала в 1912-м принял своих первых жильцов дом № 26–28 по Каменноостровскому проспекту: «первая очередь» строящегося жилого комплекса, равного которому не было тогда в столице империи. Весь квартал походил на погибший в том же 1912 году «Титаник». Это и впрямь был огромный корабль, врастающий вглубь пространства сложноустроенными, сверкающими в ночи палубами-этажами. И все это чудо жилой архитектуры вынырнуло кормой прямо в 1914 год – в начало Первой мировой войны – на улицы Кронверкскую и Большую Пушкарскую (дома 29 и 37 соответственно).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

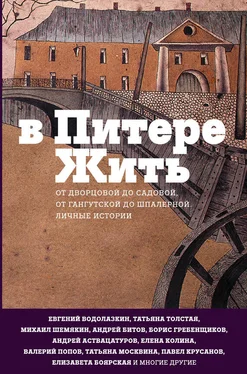

Купить книгу