Сейчас маэстро, закутавшись в тряпье, сидел или лежал в глубине халупы, курил краденый самосад, который сам крошил ножиком на треногом табурете, и с чувством оскорбленного достоинства размышлял над тем, как черствы и неблагодарны люди. Его обострившееся воображение вновь водило его по домам тех богачей, которых он считал своими должниками. Когда-то они могли явиться к нему в любое время, в холод и непогоду, чуть ли не силой вытащить из теплой постели, даже когда он был болен или очень устал, и заставить играть на кларнете; случалось, он играл, надрываясь, по целым ночам, а они пили, ели и веселились в собственное удовольствие. Измученный голодом, он то принимал решение пойти постучаться в их ворота и попросить христа ради, то вновь обретал надежду, что они сами о нем вспомнят в такое голодное время.

К тому же время было «пустое» — между поздней весной и ранним летом, когда прошлогодние запасы кончаются, а до нового урожая еще далеко.

Обычно «пустое» время не означало голода, а лишь напоминало об экономной трате продуктов в ожидании первой зелени. Но крестьяне в это время дрожали над каждой крохой, спускали с цепи собак, чтобы отпугнуть непрошеных гостей, и не очень-то высовывали нос за ворота. И все же цыгане ходили по деревне и попрошайничали. Разные шавки и барбосы набрасывались на них с верноподданнической самоотверженностью, будто хотели не просто выгнать за ворота или в крайнем случае схватить за шальвары, а разорвать на части.

Обыкновенно цыганки входили во двор вдвоем, с беспечным видом вертя в руках огромные палки — одна левой рукой, другая — правой. Делали они это с такой виртуозной быстротой, что палки в их руках превращались в вертящиеся пропеллеры. Большинство хозяев прятались, были и такие, что прогоняли с порога, говоря: «Убирайтесь, ничего у нас нет», на что цыганки отвечали: «Будет, родненькие, все у вас будет!» — и шли к следующим воротам. Хозяева побогаче и поумнее к таким цыганкам относились как к добрым предсказательницам и никогда не отпускали их с пустыми руками. Они знали, что цыгане, как домашняя скотина, умеют предсказывать погоду, а тем самым и виды на урожай; если цыганки ходят в «пустое» время, просят подаяния и говорят: «Будет, родненькие, все у вас будет», значит, урожай действительно будет богатым, и они в свое время скажут: «В этом году и цыганам перепало».

В урожайные годы цыгане жили как аристократы, предсказавшие собственное благополучие, предавались барской лени, крикливым сварам и безудержному веселью. В страдные дни, пока мы, от мала до велика, гнули спины на поле, изнемогая от зноя и жажды, они полеживали в тенечке или искали друг у друга в голове, а дождавшись вечерней прохлады, отправлялись в деревню, чтоб выклянчить что-нибудь у старух, оставленных «сторожить дом», и вернуться, пока солнце не село.

В это же время возвращались и мы с поля: пешком или на телегах, с мотыгами, косами и серпами, с натруженными ладонями и сбитыми ногами. Дорога шла мимо их выселок, и мы, несмотря на усталость, всегда останавливались посмотреть и послушать.

Мазанок было около тридцати: одинаковые, небеленые, с большой дырой спереди вместо двери и поменьше сбоку — вместо окошка; поросшие сверху густой высокой травой, они стояли рядком, без дворов и садиков, без единого плодового деревца; между мазанками паслись где осел, а где привязанная к колышку лошадь, до того унылая и тощая, что выпиравшие позвонки напоминали зубья пилы; случалось, возле самого летнего очага (чтобы был на виду и не убег) топтался спутанный веревкой гусь, наверняка краденый; на закопченном очаге в еще более закопченных котелках что-то кипело и булькало, а рядом, прямо на голой земле, сидели цыганки в пестрых шальварах и платках — их яркие лохмотья кричали, вопили, верещали, как и полуголые цыганята, которые кувыркались тут же в пыли, награждая друг друга тумаками и почесывая покрытые струпьями головенки (их стригли теми же ножницами, что и овец); мужчины сидели на «порогах» одной ногой в мазанке, другой наружу, курили огромные, скрученные из желтой оберточной бумаги козьи ножки, время от времени покрикивали на ребятню и непристойно бранили жен…

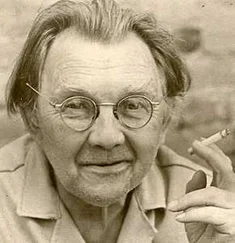

И в этом бедламе, пропитанном запахами дыма и вкусной похлебки, вдруг, откуда ни возьмись, как птицы из ясного простора, возникали трепетные, пленительные звуки Рамаданова кларнета и наполняли беззаботные цыганские сердца щемящей сладостью. Цыгане — мужчины, женщины, дети, — всё побросав, живым потоком ярких красок устремились к Рамадановой халупе. А Рамадан сидел наверху, на поросшей травой крыше, в живописной артистической одежде: старом жилете, белой замусоленной манишке и черной фетровой шляпе. Он сидел, свесив ноги со стрехи, вдохновенно подняв кларнет к вечернему закатному небу, закрыв глаза и раздув щеки, — истинный идеал своих соплеменников, такой близкий по крови и такой непостижимый, как и всякий избранник судьбы. Он был для них богом, пленившим их безбожные души не библейской мудростью и евангельскими поучениями, а божественным голосом музыки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу