— Я раньше не знала, что такое настоящее счастье, и настоящей печали не знала. Мне просто было радостно или грустно. Сейчас один только взгляд, одно только слово, тихий шелест листьев или закат делают меня бесконечно счастливой или бесконечно несчастной.

— Почему?

— Не могу объяснить… Сама не понимаю… Эмо, мне кажется, ты не любишь меня как прежде. Ты даже не слышишь, что я тебе говорю!

Я откладываю кисть, вытираю руки и молча ласково глажу Аленку по голове. Она утыкается мне в грудь и горько плачет. Я крепко прижимаю ее к себе и спрашиваю: что, что случилось? Хотя сам прекрасно знаю причину этих горючих слез.

Наша любовь длится полгода. Началась она ранним летом, а теперь уже поздняя осень. Пляж давно опустел, по утрам на него садятся стаи чаек, а вечером — стаи ворон. Ясеневая роща внизу, у речного устья, пожелтела, небо снова стало синим, море тихое, как бы углубленное в себя. Осень — время, когда природа подводит итог всему… Мне тоже пора подводить итоги, пора возвращаться в Софию. Уеду я один, как и приехал?.. И осень нашей любви окажется бесплодной? Вот что мучает Аленку. Меня тоже. Люблю ли я ее? Разумеется, люблю! Но когда я задаю себе вопрос: возьму ли с собой или оставлю, во мне возникает смешанное чувство досады, смущения и вины… Будто я совершил нечто предосудительное. Что-то, что не в порядке вещей… Но почему мы должны брать на себя какие-то обязательства, расплачиваться за счастье, которое мы получили и дали друг другу?..

Я решил побродить по берегу, зайти к Николаю Васильевичу. Но на крыльце послышались тяжелые шаги. Кто-то шумно дышит, сплевывает, потом громко стучит в дверь. Входит высокий плечистый крестьянин в белой рубашке без пиджака, в старой соломенной шляпе. «Сущий Голиаф», — думаю я и тут догадываюсь, что передо мной — отец Аленки. Смотрю на него ошарашенно, не зная, что сказать.

— Уж вы извиняйте! — говорит гость, снимая шляпу.

В замешательстве он бормочет что-то несвязное — дескать, вот, шел мимо, решил заглянуть, просто так… Я же от волнения просто жалок.

— Минутку! — прошу я, захлопывая дверь у него перед носом.

Возвращаюсь в холл и, сграбастав холсты, на которых изображена нагая Аленка, уношу их в другую комнату, а потом снова распахиваю дверь.

Он терпеливо ждет за порогом, мнет в руках шляпу, смущенно переступая с ноги на ногу.

— Уж извиняйте, — повторяет он.

— Проходите, проходите, пожалуйста! — говорю я и бог знает зачем пытаюсь пожать ему руку.

Ладонь у него шершавая, сильная. Аленка говорила, что, когда отец гладит ее по голове, она затылком чувствует заскорузлость его ладони.

Мне вдруг становится ясно, зачем он пришел, что скажет. Я приглашаю его в холл, усаживаю — Голиаф осторожно садится на краешек дивана, — потом беру у него из рук шляпу и аккуратно вешаю на крючок — так, словно она не из драной соломы, а из лучшего в мире фетра. Я суечусь, как хозяйка, которую вдруг нежданно удостоил посещения дорогой гость. Многозначительным тоном рассуждаю о пустяках, задаю вопросы и сам спешу на них ответить. Отец Аленки успокаивается раньше, чем я. На лице его я читаю: не стоит беспокоиться, как-никак мы свои люди. С простодушным удивлением рассматривает он художественное оформление холла, которое я придумал, готовясь к первой любовной встрече с его дочерью…

— Ну и пестро же! — говорит отец Аленки. — Здорово разукрашено… — Он пытается сделать вид, что вся эта пестрятина ему но нраву. — Красиво, очень даже. А чего это там, на тех вон картинках?

— Пейзажи.

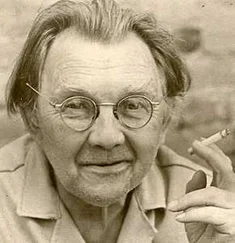

— Сам нарисовал и покрасил? А старика тоже ты изобразил? Ишь как приуныл, бедолага. Здорово у тебя получается.

Я наливаю в рюмки коньяк, мы чокаемся и молча пьем, сидя друг против друга. Фитиль керосиновой лампы слабо потрескивает, пламя колеблется. Огромная тень моего гостя заполняет собой всю комнату и тоже раскачивается. Ночь синяя, тихая — не слышно ни звука, только отдаленные, глухие вздохи моря. Мы точно одни на целом свете. Я выпиваю вторую рюмку, и тревожная мысль о предстоящем разговоре с этим Голиафом вдруг улетучивается. «Он — отец Аленки, — растроганно повторяю я про себя. — Отец девушки, которую я люблю… Пришел посмотреть, с кем собралась коротать век единственная дочка…»

Голиаф выливает в глотку содержимое рюмки, будто это не коньяк, а вода, ставит рюмку на стол и поворачивается к ближайшей картине.

— Так ты, стало быть, рисованием промышляешь? Это, значит, твое ремесло?

— Да, — киваю я, и наивный его вопрос кажется мне милым и забавным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу