Anna Gavalda

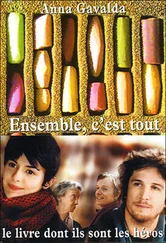

Juntos, Nada Más

Traducción del francés por Isabel González-Gallarza, 2004

Título original: Ensemble, c'est tout, 2004

Para Muguette

(1919-2003)

Cuerpo no reclamado

Paulette Lestafier no estaba tan loca como decían. Claro que distinguía los días unos de otros, puesto que ya no tenía otra cosa que hacer más que contarlos, esperar a que llegaran y olvidarlos. Sabía muy bien que hoy era miércoles. ¡Y de hecho, ya estaba preparada! Se había puesto el abrigo, había cogido su cesta y sus cupones de descuento. Incluso había oído el coche de Yvonne, a lo lejos… Pero el caso es que su gato estaba delante de la puerta, tenía hambre, y fue al inclinarse para dejar su escudilla en el suelo cuando Paulette se cayó, golpeándose la cabeza contra el primer escalón.

Paulette Lestafier se caía a menudo, pero era un secreto. No podía hablar de ello con nadie.

«Con nadie, ¿me oyes?», se amenazaba a sí misma en silencio. «Ni con Yvonne, ni con el médico y mucho menos con el chico…»

Tenía que levantarse despacio, esperar a que los objetos recuperaran la normalidad, aplicarse Synthol en la zona dolorida, y esconder esos malditos moratones.

Los moratones de Paulette no eran nunca de color morado, sino más bien amarillos, verdes o violetas, y permanecían mucho tiempo en sus cuerpo. Demasiado. A veces varios meses… Era difícil esconderlos. La gente le preguntaba por qué iba siempre vestida como en pleno invierno, por qué llevaba medias y nunca se quitaba la rebeca.

El chico, sobre todo, la atormentaba con eso:

– Pero bueno, abuela, ¿qué es esto? ¡Quítate toda esa ropa, que te vas a morir de calor!

No, Paulette Lestafier no estaba loca en absoluto. Sabía que esos moratones enormes que nunca se borraban le iban a causar muchos problemas algún día…

Sabía cómo terminan las viejas inútiles como ella. Las que dejan que se les llene el huerto de malas hierbas y se agarran a los muebles para no caer. Las viejas que no consiguen enhebrar una aguja y que ni siquiera se acuerdan de cómo subir el volumen del televisor. Las que prueban con todos los botones del mando a distancia y terminan por desenchufar el aparato, llorando de rabia.

Lágrimas minúsculas y amargas.

Con la cabeza entre las manos, delante de una televisión muerta.

Bueno, ¿y ahora qué? ¿Se acabó? ¿Ya nunca habrá ruido en esta casa? ¿Ni voces? ¿Nunca más? ¿Sólo porque se te ha olvidado el color del botón? Y eso que el chico te puso pegatinas… ¡Te puso pegatinas en los botones del mando! ¡Una para los canales, otra para el volumen, y otra para el botón de encendido y apagado! ¡Vamos, Paulette! ¡Deja de llorar así y mira un poco las pegatinas!

Eh, dejad de gritarme… Hace tiempo que ya no están las pegatinas… Se despegaron casi enseguida… Hace meses que busco el botón, que no se oye ya nada, que sólo veo las imágenes con un murmullo de voces…

Que no me gritéis así os digo, encima me vais a dejar sorda…

– ¿Paulette? Paulette, ¿está usted ahí?

Yvonne echaba pestes. Tenía frío, se cruzó el chal sobre el pecho, y volvió a echar pestes. No le gustaba la idea de llegar tarde al supermercado.

Eso sí que no.

Volvió suspirando hasta su coche, apagó el motor y cogió su gorro.

Paulette estaría seguramente en la otra punta del jardín. Paulette estaba siempre en la otra punta del jardín. Sentada en un banco junto a sus conejeras vacías. Permanecía allí horas y horas, de la mañana a la noche probablemente, erguida, inmóvil, paciente, con las manos en las rodillas y la mirada ausente.

Paulette hablaba sola, increpaba a los muertos y rezaba a los vivos.

Hablaba con las flores, con las lechugas, con los pajaritos y con su propia sombra. Paulette estaba perdiendo la cabeza y ya no distinguía los días unos de otros. Hoy era miércoles, y los miércoles tocaba ir a la compra. Yvonne, que pasaba a recogerla todas las semanas hacía más de diez años, levantó el cerrojo de la verja, gimiendo «Qué desgracia Dios mío, pero qué desgracia…»

Qué desgracia envejecer, qué desgracia estar tan sola, y qué desgracia llegar tarde al súper y que ya no haya carritos junto a las cajas…

Pero no. El jardín estaba vacío.

La bruja estaba empezando a preocuparse. Fue a la parte trasera de la casa y colocó las manos en forma de visera sobre el cristal de la ventana para informarse sobre aquel silencio.

«¡Jesús!», exclamó al descubrir el cuerpo de su amiga tendido en el suelo de la cocina.

Con el susto, la buena mujer se santiguó de cualquier manera, confundió al Hijo con el Espíritu Santo, blasfemó un poco también y fue a buscar una herramienta en el cobertizo. Con un escardillo rompió el cristal, y con un tremendo esfuerzo consiguió auparse hasta el alféizar de la ventana.

Atravesó la habitación con dificultad, se arrodilló y levantó el rostro de la anciana bañado en el charco rosa donde la leche y la sangre ya se habían mezclado.

– ¡Eh! ¡Paulette! ¿Está usted muerta? ¿Está muerta?

El gato lamía el suelo ronroneando, sin importarle un pimiento la tragedia, las conveniencias y los añicos de cristal desperdigados a su alrededor.

A Yvonne no le hacía mucha gracia, pero los bomberos le pidieron que subiera al camión con ellos para resolver los problemas administrativos y las condiciones de ingreso en urgencias:

– ¿Conoce a esta mujer?

Yvonne se ofuscó:

– ¡Y tanto que la conozco! ¡Íbamos juntas al colegio!

– Entonces suba.

– ¿Y mi coche?

– ¡Nadie se lo va a llevar! Luego la traemos de vuelta…

– Bueno… -dijo Yvonne resignada-, ya iré a la compra esta tarde…

Se estaba muy incómodo ahí dentro. Le señalaron un taburete minúsculo al lado de la camilla en el que se acomodó a duras penas. Yvonne agarraba con fuerza su bolso, y a punto estaba de caerse en cada curva.

Había un joven con ella. Gritaba porque no encontraba la vena en el brazo de la enferma, y a Yvonne no le gustaban nada esos modales:

– No grite de esa manera -rezongaba-, no grite de esa manera. Y además ¿se puede saber qué quiere hacer con ella?

– Ponerle un gotero.

– ¿Un qué?

La mirada del chico le hizo comprender que era mejor callarse y prosiguió su pequeño monólogo para el cuello de su camisa: «¡Abrase visto cómo le machaca el brazo, pero abrase visto… Qué desgracia… Prefiero no verlo… Santa María, ruega por… ¡Oiga! ¡Que le está haciendo daño!»

El chico estaba de pie, ajustando una ruedecita en el tubo. Yvonne contaba las burbujas y rezaba de cualquier manera. El sonido de la sirena no la dejaba concentrarse.

Había apoyado en su rodilla la mano de su amiga y la alisaba como si fuera el bajo de su falda, mecánicamente. La pena y el susto no le permitían mostrar más ternura…

Yvonne Carminot suspiraba, miraba esas arrugas, esos callos, esas manchas oscuras aquí y allá, esas uñas aún finas, pero duras, sucias y agrietadas. Apoyó su propia mano al lado y las comparó. Desde luego, ella era más joven y más regordeta también, pero sobre todo, había tenido menos disgustos en la vida. Había trabajado menos y recibido más caricias… Hacía ya tiempo que ella no se deslomaba en el huerto… Su marido seguía con las patatas, pero para lo demás estaba mucho mejor el súper. Las verduras estaban limpias, y no tenía que andar rebuscando en el corazón de las lechugas para sacar babosas… Y además ella tenía a su gente: su Gilbert, su Nathalie, y sus nietas a las que mimar… Mientras que a Paulette, ¿qué le quedaba? Nada. Nada bueno. Un marido muerto, una hija que era una perdida, y un nieto que nunca venía a verla. Nada más que preocupaciones, nada más que recuerdos como un rosario de desgracias…

Читать дальше