Ahora estoy dormido, pero... bueno, ahora estoy dormido. Suficiente.

No, no sé dónde estoy.

No, no sé quién soy.

Sí, por supuesto, sé que esto es un sueño.

¿Acaso no todo es un sueño?

El viento de primera hora de la mañana se lleva la niebla de un bandazo. Me visto, aturdido, e intento recordar mis sueños. Ni siquiera estoy seguro de haber soñado algo esta noche.

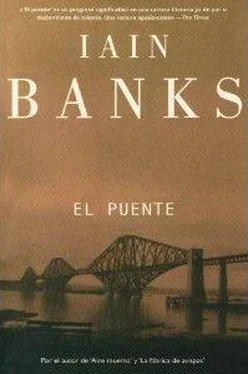

En el cielo, sobre el agua, empiezan a revelarse unas grandes formas grises a medida que la niebla se va disipando; un aluvión de inmensos globos dirigibles, como colosales bombas neumáticas, se elevan por todo el largo del puente.

Debe de haber cientos de ellos, unos flotando en el aire a la altura de los picos, o tal vez más arriba, y otros anclados a las pequeñas islas, a los pesqueros de arrastre y a las otras embarcaciones.

El último ápice de niebla se eleva y se disipa. Parece que hará buen día. Los dirigibles giran juntos en el cielo, evocando la imagen de una manada de ballenas grises moviendo sus morros bulbosos hacia la corriente suave de la atmósfera. Aprieto la cara contra el frío cristal de la ventana, para distinguir el ángulo más agudo posible de la brumosa longitud del puente. Los globos están por todas partes, invadiendo el cielo, unos a pocos metros del puente y otros a cientos de metros hacia arriba.

Deduzco que su función es evitar el paso de más formaciones aéreas no autorizadas, aunque me parece una medida algo exagerada.

Oigo el buzón de la puerta, una carta se desliza y cae sobre la alfombra. Es una nota de Abberlaine Arrol; tiene que ir a hacer unos dibujos a una estación de maniobras a pocas secciones de distancia, y se pregunta si me gustaría acompañarla.

Sí, parece que hoy será un buen día.

No olvido llevarme la carta que le escribí anoche al doctor Joyce. Después de haberme deshecho del sombrero, decidí solicitar al doctor que retrasásemos nuestras sesiones de hipnosis. En mi misiva, le pido educadamente cierta dosis de indulgencia y le aseguro que me siento más que ansioso por reunirnos y comentar mis sueños; le cuento que últimamente han sido más profundos y, en consecuencia, resultarán mucho más útiles para el tipo de análisis que tenía intención de realizar inicialmente.

Guardo en mi bolsillo las dos cartas, la de la señorita Arrol y la mía, y me detengo a observar los globos durante un rato más. Se mecen lentamente en la luz de la mañana, como enormes boyas de amarre flotando sobre una superficie invisible encima del puente.

Alguien llama a la puerta. Con un poco de suerte, será algún técnico que viene a reparar la televisión o el teléfono, o incluso ambos. Doy una vuelta a la llave e intento abrir la puerta, pero no puedo. Vuelven a llamar.

—¿Sí? —respondo, tirando del picaporte.

—Vengo a echar un vistazo al televisor del señor Orr. ¿Es aquí?

Me peleo con la puerta. El picaporte gira, pero no sucede nada.

—¿Hola? ¿Vive aquí el señor J. Orr?

—Sí, sí. Aquí es. Espere un momento, no consigo abrir la maldita puerta.

—De acuerdo, no se preocupe, señor Orr.

Tiro con fuerza del picaporte, girándolo y moviéndolo. Nunca antes se había atascado ni había tenido un problema. A lo mejor todo lo que hay en este apartamento está diseñado para funcionar durante unos seis meses. Empiezo a cabrearme.

—¿Está seguro de que ha dado todas las vueltas a la llave, señor Orr?

—Sí —contesto, intentando mantener la calma.

—¿Y está seguro de que es la llave correcta?

—¡Completamente! —grito.

—Preguntaba por si acaso. —El hombre parece divertirse con la situación—. ¿Tiene alguna otra puerta, señor Orr?

—No. Solo tengo esta.

—Hagamos lo siguiente: tíreme la llave por la ranura del buzón de la puerta, intentaré abrir desde este lado.

Lo intenta, pero no funciona. Me acerco un momento a la ventana, respirando hondo, y observo de nuevo la masa de globos dirigibles del exterior. Entonces, oigo más voces al otro lado de la puerta.

—Soy el técnico del teléfono, señor Orr. ¿Tiene un problema con su puerta?

—No puede abrirla —le responde la primera voz.

—¿Ha girado bien la llave? —pregunta el hombre del teléfono. Suena un repiqueteo en la puerta. No respondo.

—¿Tiene alguna otra puerta por donde podamos entrar, señor Orr? —grita.

—Ya se lo he preguntado —le contesta el primer hombre. Vuelven a llamar a la puerta.

—¿Qué quieren? —pregunto.

—¿Tiene teléfono, señor Orr? —pregunta el técnico del televisor.

—¡Pues claro que tiene! —exclama indignado el del teléfono.

—¿Puede llamar a Edificios y Pasillos, señor Orr? Ellos sabrán qu...

—¿Cómo quiere que llame? —Se distingue perfectamente la indignación en la voz del técnico del teléfono—. Si estoy yo aquí será porque no funciona el teléfono, ¿no?

Me retiro al despacho justo antes de que me sugiera que mire un rato la televisión para matar el tiempo.

Pasa una hora. Un conserje retira el marco de la puerta. Al final, esta hace un clic y se abre sin más, descubriendo al hombre allí, de pie, con una expresión entre la incredulidad y la suspicacia, rodeado de madera rota y yeso. Los dos técnicos ya se han marchado a realizar otras reparaciones. Salgo del apartamento pisando tablillas de madera perforadas por clavos torcidos.

—Gracias —le digo al conserje. Se está rascando la cabeza con un martillo.

Echo la carta para el doctor Joyce al buzón de correos y después compro algo de fruta para desayunar. El incidente de la puerta me ha dejado el tiempo justo para reunirme puntualmente con la señorita Arrol.

Tomo un tranvía lleno de gente. Todos hablan sobre los dirigibles y la mayoría no sabe para qué sirven. Cuando el vehículo abandona la sección donde nos encontramos y se introduce en un tramo despejado, todos los pasajeros nos volvemos para mirar los globos.

Es increíble. Todos se encuentran a un solo lado del puente. Contra la corriente marina, nadie ha visto jamás tantos dirigibles juntos. Al otro lado, ni uno solo. Todos los pasajeros del tranvía señalan y admiran la masa de globos. Parece que soy el único que permanece atónito, sin poder apartar la vista del otro lado, donde los cielos que cubren las vigas del puente están completamente limpios y despejados.

No hay ni un solo globo en ellos.

—Buenos días.

—Sí, lo cierto es que lo son. Buenos días. ¿Cómo está su cabeza?

—Bien, gracias. ¿Qué tal su nariz?

—Igual de horrible que siempre, pero ya no sangra. Ah, sí, su pañuelo. —Abberlaine Arrol busca en su bolsillo y extrae el pañuelo limpio, fresco y planchado.

La señorita Arrol acaba de llegar en un tren de trabajadores.

Nos encontramos en una estación de maniobras, hasta ahora el lugar más grande que he visto en el puente. Algunas vías muertas se extienden más allá de la estructura principal, sobre amplias plataformas voladizas. Grandes máquinas, largos trenes de mercancías de toda clase, inmensas grúas y vehículos de mantenimiento de vías circulan por doquier, turnan sus movimientos entre la complejidad de líneas, puntos y vías muertas, como piezas colosales de un juego de construcción, lento y enorme. El vapor humea a través de la luz del día y las nubes de humo juegan con las farolas, aún encendidas en lo alto de las vigas. Los operarios con sus uniformes de trabajo corren de un lado al otro, gritan y agitan banderas de distintos colores, hacen sonar sus silbatos y hablan precipitadamente por sus teléfonos móviles.

Abberlaine Arrol, ataviada con una larga falda gris y una chaqueta corta a juego, y el cabello recogido en una gorra de aspecto oficial, ha venido para dibujar esta escena caótica. Sus acuarelas y sus dibujos sobre temas ferroviarios ya adornan diversas salas de reuniones y vestíbulos de despachos; se la considera una artista realmente prometedora.

Читать дальше