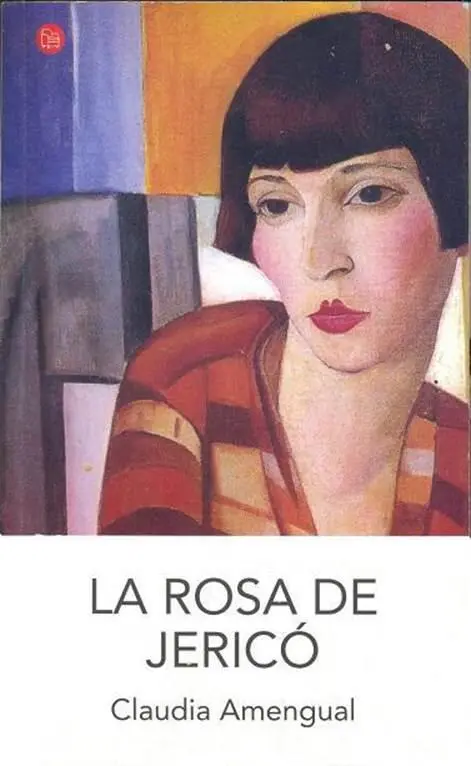

Claudia Amengual

La rosa de Jericó

© Claudia Amengual, 2000, 2005

A Inés y a Lucía,

hijas y mujeres

Hay una mujer caminando a lo largo de un muelle de piedra. Cada tanto, levanta la vista hacia el cielo y suspira. Se diría que quiere guardar todo el aire, toda la luz, todo el tiempo dentro de ella. Avanza con cautela, evitando pisar el musgo deslizado entre las grietas. Habla sola. El viento le va robando las palabras y las deshace en sonidos que sólo ella entiende. Deja el mar negro a sus espaldas y camina hacia la orilla. Sonríe. La arena fría le estimula la piel. Estira los brazos, entorna los ojos y deja que el olor a sal la impregne. Se llena de viento, de infinito, y de esa tarde que se ha vuelto noche, tan propicia, tan perfecta. El agua viene a besarle los pies. Baila como abrazada a un amor imaginario. Una vuelta y otra, y otra, y otra más. La noche estalla en un orgasmo de espumas blancas.

Una pareja de jóvenes encuentra refugio en la playa. Llevan la urgencia del deseo y la ilusión de todas las utopías. Van desatando el ritual amoroso con prisa, se buscan en cada gesto. Ella empieza a perderse en un abismo de placeres cuando ve a la mujer en la orilla que, ajena al mundo, salpica el aire con sus saltos locos, grita incoherencias y se funde con la naturaleza. La muchacha no responde a las caricias. Siente una extraña perturbación ante aquella mujer que le trae un amargo recuerdo del futuro. Mira al muchacho con ojos tristes. "Está loca", le dice. "Vamos."

Mamá:

Tal vez te sorprenda esta carta, pero no encontré el valor para hablar mirándote a los ojos. Además, de nada hubiera servido; todo habría terminado en una discusión tan estéril como dolorosa, de ésas que tan bien conocemos. Yo, al menos, elijo evitarlas porque me desangran el alma, me derriban hasta el polvo y luego cuesta demasiado sufrimiento reconstruirme. Por eso prefiero el silencio; lo siento. He luchado tanto para romper esa cadena y, sin embargo, no quiero separarme del todo de ti. Te necesito, mamá.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sé que es injusto, pero no puedo traer a mi mente un gesto suave, como una caricia o una palabra dulce. ¿Por qué extraño mecanismo estoy bloqueando esas sensaciones que para mí supondrían un alivio? Eso no lo puedo contestar. Quizá sea miedo a debilitar esta coraza que me mantiene a salvo de tus ataques; más o menos a salvo, claro. Nunca podré ser indiferente a tus palabras o actos. Eso es una buena señal. La indiferencia es terrible y mi problema contigo no es ése. Mi problema es que no sé cómo decirte que te quiero, ni cómo demostrártelo, ni cómo quererte y dejar que me quieras.

Es difícil vivir y crecer sintiéndose desaprobado en casi todo. Digo "casi" porque sé que estoy escribiendo con rabia y no puedo ser tan necia como para decir que todo fue negativo. Sería muy cruel y no quiero lastimarte, mamá. Pero si yo elegía una blusa, era un mamarracho; si me gustaba un cantante, era un desafinado; si adoraba los gatos, tú preferías los perros (aquí debo decir, por honestidad, que tal vez a mí me gusten más los gatos porque a ti te gustan los perros). En fin, que si yo pienso en verde, tú en azul, y toda esta falta de referencias me ha creado una inseguridad con la que lidio en cada acto de mi vida. No pretendo hacerte responsable de todas mis miserias personales. Asumo mi parte, pero te cargo la cuenta que me cargarán mis hijos, nada más.

En cada etapa de mi vida, mi necesidad de ti ha sido diferente, pero siempre ha estado allí y, debo decírtelo a pesar de que duela: muchas veces no te he encontrado donde te buscaba. Es cierto que sufrimos mucho; da pena que tanto dolor, en lugar de unirnos, haya conspirado para alzar una barrera invisible entre las dos. ¿De qué están hechas las barreras del espíritu? De rencores, frustración y cansancio, herencias malditas que se remontan hasta el origen de los tiempos y que van pasando de padres a hijos, culpas ajenas, y, sobre todo, mucha soledad. Qué pena, mamá, qué gran pena no haber podido con todo eso. ¿Todavía hay tiempo? No lo sé. Estamos las dos hastiadas de tanto dolor y evitamos cualquier sufrimiento. No nos arriesgamos, ¿verdad? No sé cómo manejas esta peculiar situación, pero estoy segura de que te duele tanto como a mí. No, qué digo, mucho más. Yo todavía tengo a mis hijos para ganar la batalla, pero tú…

Por alguna incomprensible estrategia de la memoria, no logro recordar momentos entrañables compartidos solamente por las dos. ¿Te estoy culpando por no haber podido ser feliz? En algún punto de cada historia pasada debe de haber al menos un poco de felicidad. Eso es, mamá, hay que remover las telarañas y verás que has tenido grandes momentos. Lo sé porque me has contado de veranos grandiosos en la playa, cazando lagartijas junto a una tribu de amigos perdidos, tocando timbres, comiendo caramelos de maní, rompiéndote las rodillas en juegos y carreras de bicicletas. Si pudieras aferrarte a esos recuerdos, quizás otros muchos vendrían a tu memoria. Tal vez podrías contarme lo que sentías mientras yo te habitaba, la primera vez que me viste, me tocaste, me diste de mamar. Nunca me has hablado de eso.

Hay un punto, sin embargo, en que nuestras vivencias se enlazan y nos unen más allá del límite de la razón, en un universo de vínculos entrañables que se estiran hasta el infinito. Hablo de la rosa, la rosa de Jericó que, según tú, se abrió a la hora de mi nacimiento. Aún conservo en el mismo frasco la flor, que más se parece a un esqueleto, con sus pétalos marrones como ramitas secas. En mi cómoda ha permanecido oculta hasta ahora, protegida por las sábanas que todavía perfumo con lavanda como tú hacías, lejos de la luz y a resguardo de cualquier otro peligro, pues parece que se pulverizaría con el roce leve de un soplido. Recordarás que la saqué cuando Ana iba a nacer. Aquel día, retorcida por las contracciones y dolorida hasta el límite de la tolerancia, encontré un instante de fuerza para ponerla en agua y la dejé sobre la mesa, segura de que entenderías. Y entendiste. Fue de las pocas veces, o quizá la única, que nos comunicamos sin palabras, compartiendo un secreto nuestro, adivinando la intención en un silencio cómplice que, como nunca, me hizo sentir tu hija. Cuando Daniel llamó a casa para avisarte que Ana había llegado, no te sorprendiste porque hacía media hora que lo sabías. Lo supiste precisamente en el momento en que la rosa abrió sus pétalos. En ese instante crucial, tú, Ana y yo, y todas las mujeres de la familia estuvimos unidas por el poder de lo inexplicable, lo que va más allá de la vida y la muerte.

Nunca hablaste demasiado de su origen. Tan sólo te limitabas a responder que te la había dado tu madre y que debía pasar de madre a hija generación tras generación. Tampoco supiste explicar el extraño comportamiento de la flor que se abría con cada nacimiento como si estuviera conectada a una energía sobrenatural. En realidad, yo jamás presencié el milagro, y debo decirte que he elegido creer porque el hecho me parece bello y me une a ti como nada en nuestra historia. A pesar del escepticismo burlón de Daniel, todavía me emociona saber que tenemos un vínculo familiar que nos hace especiales. Durante estos años, y en los momentos más duros, me he encerrado en mi cuarto y he hurgado entre las sábanas para observar la rosa, dueña del enigma que me atormenta: por qué no hemos logrado comunicarnos a pesar de estar tan cerca. ¿Acaso alguna vez tú le preguntaste lo mismo? ¿Acaso a ti sí te ha hablado? La rosa es terca o quizá discreta; por más que pregunto, se niega a contestar.

Читать дальше