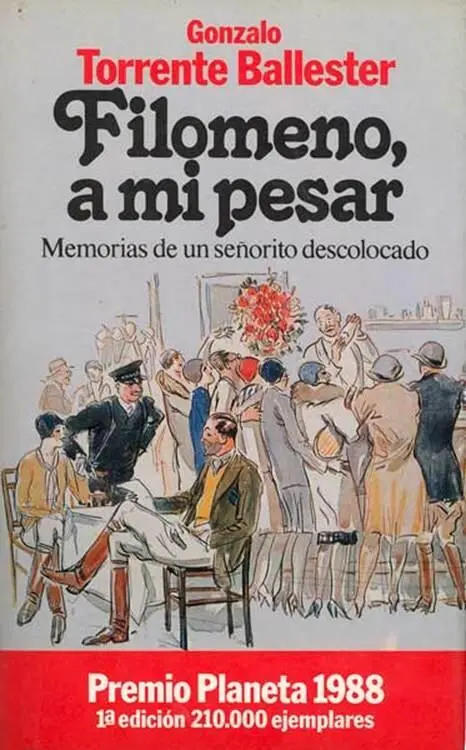

Gonzalo Torrente Ballester

Filomeno, a mi pesar

© Gonzalo Torrente Ballester, 1988

Memorias de un señorito descolocado

A María José, Gonzalo, María Luisa, Javier,

Fernanda, Francisca, Álvaro, Jaime, Juan Pablo,

Luis Felipe y José Miguel.

Belinha

Filomeno, ni más ni menos, así como suena, con todo derecho, uno de esos nombres que no se pueden rechazar salvo si se renuncia a uno mismo: impepinable por la ley del bautismo y la del Registro Civil, también por la herencia, porque mi abuelo paterno se llamaba así, Filomeno; y mi padre se empeñó en perpetuar, es un decir, aquel recuerdo del pasado, respeto que tenía a la memoria de su progenitor, de quien había recibido, según él, todo lo bueno del mundo y hasta lo que le había acaecido, con absoluta injusticia en lo que a mi madre respecta, que no fue mal acontecimiento, el casarse con ella, aunque poco duradero: como que decidió marcharse de esta vida, quiero decir mi madre, cuando me trajo a ella. Hace de esto mucho tiempo, y la ciencia carecía entonces de los remedios de que ahora disponen las parturientas con fiebres puerperales. ¡Ah, si yo hubiese nacido cuarenta años después, sólo cuarenta años! ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Me vería en el trance de escribir estos recuerdos? Por supuesto que no; pero, a cambio, me habrían mecido los ojos ignorados de mi madre, y no los de Belinha, tan luminosos; me hubieran cantado nanas en gallego y no baladas portuguesas, viejas baladas salidas del fondo de los siglos. Los ojos de mi madre, al parecer, eran azules, como los de todos los Taboada, que yo heredé; gente de raigambre sueva, altos y rubicundos, con el pelo tirando a rojo y tendencia a las pecas. Pero los de mi abuela materna eran de un verde profundo, y desde que nací me acostumbraron a obedecerla con mirarme nada más. ¿Le hubiera gustado a mi madre el nombre de Filomeno? Imagino que no. Me atrevo incluso a pensar que, de haber vivido, aunque fuera sólo un mes, después de mi nacimiento, se habría opuesto a que encima de su hijo, y para siempre, echaran semejante marbete, por mucho que el recuerdo de mi abuelo lo impusiese desde su oscura ultratumba. Pero, de verse obligada a transigir, lo más probable hubiera sido que me encontrase algún diminutivo aceptable y al mismo tiempo cariñoso y ocultador. Muchas veces me entretuve en fantasear sobre cuál hubiera sido. ¿Meniño, por ejemplo? Tiene el inconveniente de que, por mucho que se pueda entender como diminutivo de Filomeno -Meno, Meniño-, no deja por eso de significar «niño» en gallego y en portugués, de ser un sustantivo válido para todos los niños del mundo, lo cual habría sido igual que zambullirme en una inmensidad sin diferencias. Pues otro no se me ocurre, la verdad. ¿Filliño? La gente me llamaría Filliño, que comparte con Meniño la misma sustantividad indeterminada. No, no. Ninguno de los dos. Mi abuela lo resolvió llamándome siempre por el segundo nombre, Ademar. Si Filomeno fue imposición de mi padre, Ademar lo fue de mi abuela, con amenaza de desheredarme si no lo aceptaba. Ademar me corresponde con el mismo derecho que Filomeno, aunque interpuesta una generación más, pues había sido el nombre de su padre, mi bisabuelo, Ademar Pinheiro de Alemcastre. Muchas veces he pensado que Freijomil y Pinheiro allá se van, sin darme cuenta de que las cosas cambian mucho si se pasa la raya, ya que, según lo acostumbrado en Portugal, Pinheiro le venía a mi bisabuelo por su madre, y lo que valía era el Alemcastre, no tan antiguo como los pinos, pero sí más ilustre, ya que procedía de ciertos príncipes Lancáster que, en la Edad Media, habían venido de Inglaterra a Portugal y allí se habían quedado, aunque acomodando el nombre al alma portuguesa. Confieso, y lo pongo a guisa de paréntesis, que a mí lo de Alemcastre me gustó siempre, aunque no por lo de la prosapia británica, real por los cuatro costados, que establece cierta tenue relación entre los dramas de Shakespeare y yo, sino por ese «alem» que le habían añadido, una palabra fascinante que, aunque coincida en su significación con el «plus ultra» latino, no es lo mismo. Los conceptos, al marcharse del latín, reciben cargas semánticas como de una especie de electricidad añadida, que los hace más amables o más duros, incluso, a veces, misteriosos: «O alem» es, en efecto, el más allá, lo mismo que el plus ultra. Pero ¿qué más allá? ¿El meramente ambicioso, el meramente geográfico? Leí en alguna parte que el emperador Carlos V, cuando se enteró de que había heredado las coronas de España, escribió en el cristal de una ventana, con el diamante de un anillo, las palabras «plus ultra»; pero aquel Carlos de Gante era un príncipe con aspiraciones al parecer ilimitadas, y yo soy un señorito de provincia que oculta con cautela un poeta reprimido. Para mí, «O alem» no es un más allá marcado por horizontes de mar y cielo, sino de misterio, y así he pensado siempre que llevaba el misterio conmigo, como un regalo con el que no sabía cómo jugar.

A mi abuela Margarida, como dije, lo de Filomeno le disgustó desde el principio, pero tampoco el Freijomil le hacía gracia. Yo era, por mi madre, Taboada, lo cual, unido a la retahila portuguesa, quedaba en Taboada Tavora de Alemcastre: como para ponerlo en las tarjetas. Mi abuela, alguna vez, me dijo: «Yo vengo, por mi padre, de reyes, y por mi madre, de queridas de reyes.» Pero cuando me llevaba a su pazo de los valles miñotos y pasábamos la raya en un coche tirado por seis caballos, yo dejaba de llamarme Filomeno Freijomil para quedarme en Ademar de Alemcastre: el Taboada y hasta el Tavora se diluían en el aire húmedo, y en aquel valle verde la gente que venía al pazo me llamaba «O meu meninho de Alemcastre», si no era Belinha, que me llamaba simplemente «O meu meninho»: lo cual hacía feliz a mi abuela, aunque no lo confesase. El pazo de Alemcastre me gustaba porque podía perderme en él y traspasar las puertas del misterio sin salir de sus paredes, que no eran cuatro, sino quince o veinte, no las conté nunca: se cruzaban, entraban, salían, iban formando esquinas, rincones, avanzadillas: las unas de perpiaño, otras de piedra menuda y formidables marcos de granito, y hasta las había de ladrillos combinados a la manera mudéjar. Después supe que el pazo resultaba así de abigarrado a causa de impensadas superposiciones, añadidos exigidos por los cada vez más prolíficos Alemcastres; uno hubo que engendró veinte hijos, entre bastardos y legítimos; y otro, dieciocho en una sola mujer. Además, la costumbre de la familia era que las solteras se quedasen en casa: como a los Alemcastre les había dado por el volterianismo, no sentían el menor interés por los conventos de monjas, salvo si había que raptar a alguna especialmente hermosa, que varias hubo, en conventos cercanos y lejanos, y hasta dicen que se dio el caso de una expedición marítima, partida de Viana do Castelo, para robar a una monja del Brasil, cuya reputación había atravesado los mares y espoleado el deseo de un Alemcastre, pero quizá en este cuento haya algo de exageración y se tratase solamente de una monja de Cabo Verde. Heine acusaba a Goethe de callarse la historia de su familia paterna, porque era de modestos artesanos, sin ningún burgomaestre que traer a colación. Mi caso se parece al de Goethe, pero no puedo dejar de hablar de mi abuelo Freijomil, menos aún de mi padre, porque sin ellos yo sería inexplicable. Y no se trata de una explicación biológica: estos rasgos o aquéllos les pertenecen, porque como ya dije, salí a los Taboadas: ni Alemcastre ni Freijomil.

Читать дальше