Aquí hay que andar a la buena de Dios. En ella, tires por donde tires, te pilla Ramírez. A primera hora de la tarde escucho una guitarra que suena a Albinoni. Es un muchacho esbelto y no muy limpio quien la toca. Está cerca del Sestier de San Polo. Esta ciudad es un producto barroco de la suma de todos los estilos y de todos los tiempos. En ella se amontona de tal manera el arte, o lo que sea, que cada persona ve una ciudad distinta, muchas ciudades distintas, cada día. Y las confunde todas, porque es vieja y engaña. Como la Celestina. Creo que disfruta despistando a las visitas. A mí no le es difícil porque voy enmimismada, y no hay demasiadas maravillas que llamen mi atención si es que me queda alguna. En el Sestier, una ventana exhibe unas peonías rosas y blancas. Siento predilección por el Campiello de San Giovanni siempre que no haya actos que, en lugar de fijar mi atención, me la enturbien. Si está vacío, me siento en la base de su torre descuidada, que yo creo que me gusta a mí sola. Luego me levanto y camino. Me encuentro con el Renacimiento en el Campiello de la Scuola Grande. El cielo, como un toldo impoluto encargado por la municipalidad, tiñe con una inmóvil luz las piedras…

Sigo por la calle del Ogio o del Carpentier, por el Ponte del Cristo, bajo las ropas tendidas a secar de la calle San Zuana, para acercarme, si es que no me pierdo, al campo de San Polo. Pero me pierdo como siempre. Me pierdo precisamente porque creo que conozco el terreno… Cerca del río de San Stin estaba el hotel donde nos alojamos, en nuestro falso viaje de novios, Gabriel y yo… Calle del Escaleter y calle Bernardo, un paisaje húmedo y sombrío siempre en reparación. Después de unos tanteos llego por fin al Campo de San Polo. En uno de los bancos medio rotos, una anciana de luto me mira un segundo sin el menor interés. Yo le pago con la misma moneda, bajo la luz tamizada por los almeces, las acacias y los castaños. Me siento en otro banco también deteriorado, donde hay escritos nombres, iniciales, alusiones y fechas: varias generaciones han dejado su huella. Un grupo de niños juega con una pelota grande. Se levanta una brisa amable y fresca. En este Campo, separadas por la iglesia del santo, conviven una cara noble y otra cara plebeya… Pienso en lo que no quiero pensar. Un momento después, por la calle de la Madoneta atravieso otro río. Pero retrocedo, porque me lleva al Puente Rialto y siempre lo he temido: hay demasiada gente que acaba por llevarte a donde tú no quieres. Allí, el miércoles, un portugués aproximadamente de mi edad me pidió que le firmara un libro mío. Era el que más amé y el que más odio, Los comensales , el último, el fracasado. Estuve por decirle que yo no era la autora, pero me pareció que su intención no era mala. Quizá leído en castellano por un portugués resulte algo mejor. O quizá el resultado no depende de la lectura sino de las intenciones del lector.

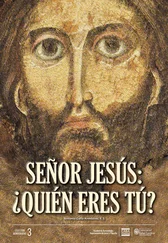

Una de mis iglesias predilectas es la de San Apolinario, que los venecianos, tan aficionados a afear todo cuando les viene en gana, llaman Sant Aponal, que tiene nombre de crema antihemorroides. Me encanta su campanile véneto bizantino. Es como un calendario: del siglo XI, restaurado en el XV. En la fachada, un Calvario, un Cristo resucitado, una virgen, la Oración en el Huerto, la Santa Cena, un Cristo en la columna, es decir, un arbitrario vía crucis. En la crestería, otro Cristo triunfante con San Juan y la Virgen. Y un medallón superior de la Madona con su hijo. Total, un disparatado terremoto. Entrañable, supongo, para quien tenga fe. Quizá quienes lo hicieron no tuviesen demasiada, pero amaban su trabajo y su arte. O su artesanía, que es casi más hermosa. Dentro ya, hay un rosetón de Cimabue, restaurado también, pero en 1583. Una, en Venecia, siempre espera que algunas manos experimentadas y piadosas la retoquen. Podría suceder en el momento menos pensado. Pero conmigo, no: yo estoy ya desahuciada.

Ser turista en Venecia es un mareo insaciable. Pero no serlo acaso sea peor; porque, al no tener cerrada la fecha de salida, corres el riesgo de caer en la adicción. Cambian tanto las luces que es fácil creer que, por donde has pasado muchas veces, es un lugar que tus ojos descubren por primera vez. Y eso a mí me obliga a desconfiar, me pone en guardia. He llegado a pensar que la municipalidad, con un cuidadoso registro de lugares y horas, coloca acordeones, pianolas, violines, viejos o viejas, niños jugando, vecinas dando voces o comentándote algo sobre otras vecinas… Ayer vi una señora muy mayor con un abrigo de pieles muy raído -hacía mucho calor- y un perro amarrado con una cuerda gruesa llena de nudos. Otra mujer, desde un balcón, me gritó: «La storia de questa dona e una tragedia continuativa.»

Pensé que, si le contaba la mía, podría repetirle lo mismo a quien viniera detrás de mí. Con toda la razón.

Yo me pregunto cómo a los venecianos, y a las venecianas aún más, les quedan todavía deseos de bromear y hablarles a los extraños sin reserva ninguna. Con frecuencia se escuchan fragmentos de conversación que nada significan: de paseantes sueltos, de alguien sentado a una mesa junto al ventanal de un bar, de vecinas que dialogan y manotean, con naturalidad y con largueza, de uno a otro balcón. El mismo día del portugués, desde uno de otra calle bastante concurrida, una mujer gorda y joven me contaba una anécdota de su vida. El marido, esa mañana, de una ojeada, con sólo contar los ojales de una camisa y los botones, y deprisa, se había dado cuenta de que le faltaba un botón. Aún tenía ella la camisa, bastante derrotada por cierto, entre las manos. Con orgullosa admiración me comentó: «Il mió marito e proprio matemático.» En realidad, esta gente vive una fiesta sin saberlo; quizá por eso me cae mal: vive una fiesta a la que yo no fui nunca invitada…

La sombra, que aumentaba casi insensiblemente, se empeñó en perseguirme: doblaba las esquinas tras de mí cuando yo me adentraba en cualquier callejón. Luego me pareció que me envolvía. Los peatones escaseaban. Por fin la sombra comenzó a precederme. La ciudad -lo que yo veía de ella: paredones desconchados, algún jardín ajeno a todo asomándose a un muro, los habituales puentes- anochecía. Los objetos, más delicados que bajo la luz, brillaban con una propina de resplandor final. Las piedras, más espesas y pesadas y densas, se hundían en lo oscuro como si hubiesen cumplido su dura jornada de trabajo diario. Las luces aún no se habían encendido. Daba la impresión de que la noche se resistía a caer…

La vida es como un día. Al principio parece interminable, aunque se produzca una muerte repentina; pero llega un momento en que se ve el final, aunque el telón se retrase en caer.

El otro día las chicas me dejaron de regalo un breviario de aforismos de Lichtenberg. Es muy curioso. Dice, por ejemplo: «Si de pronto ya no pudiera distinguirse a los sexos ni por la ropa siquiera, un nuevo mundo de amor surgiría.» Y «se recomienda pensar por sí mismo para discernir los errores ajenos…». En general yo he pensado mucho, mucho más de lo que he leído. Por desgracia dice también: «Es infalible señal de un libro bueno el que con los años nos guste cada vez más.» Menos mal que esto que escribo no es ni siquiera un libro y que jamás será leído. Luego se pega un tiro en la nuca: «El alemán nunca imita tanto como cuando quiere absolutamente ser original porque también lo son otras naciones. A los escritores originales de otras naciones jamás se les ocurre querer ser originales.» A mí ahora ni siquiera se me ocurre escribir.

***

He conseguido no escribir durante una semana. La culpa de esta recaída de hoy la tienen unas fotos que, maldita sea mi estampa, me traje sin darme cuenta en un bolso de viaje. Sólo a una descerebrada como yo se le ocurre moverse con semejante artillería: me ha explotado en las manos.

Читать дальше