— Я накормлю вас, рабби, и ступайте, — говорит Голда, смахивая куском старого, траченного молью и превращенного в обыкновенную тряпку талеса, толстый слой пыли с комода.

— Куда?

— Куда-нибудь. Дом как загон, мир как пастбище.

— Поздно мне пастись на нем, поздно, — отвечает рабби Ури. — Траву мою потоптали, теленка прирезали.

— Глупости, — бросает Ошерова вдова. — Хватит еще и на ваш век травы. И телок, глядишь, какой-нибудь приблудится и уткнется головой в ваш сюртук. Ступайте! Или вы мне, рабби, не доверяете?

— Доверяю, доверяю, — шепчет растроганный рабби Ури. — Ты честная женщина.

— Спасибо, — пунцовеет Голда.

— Если тебе что-нибудь из моих пожитков нравится, забирай. В шкафу платья висят. Хорошие, почти не ношеные. Рахель их только по праздникам надевала. Бери! Не то моли достанутся… И фарфоровый сервиз прихвати. С кем из него чаи распивать? Придут чужие люди и растащат.

— И вам, рабби, не стыдно?

— Разве не растащат?

— Я говорю: не стыдно ли вам все время о смерти думать?

— Ты не бойся. Тебя никто воровкой не назовет. Я оставлю завещание.

— Мне? Завещание?

— Всем. Ты только скажи, чего хочешь?

— Ицика, — смеется Голда. — Завещайте мне, рабби, Ицика. Больше мне ничего не надо.

Улыбка плавает в ее глазах, как ломтик лимона в чае — только края золотятся.

— Есть у меня два обручальных кольца, — спокойно продолжает рабби Ури. — Одно мое, другое Рахели. Если бог даст, и ты пойдешь к венцу, они вам с Ициком сгодятся.

— Нет, нет, — отмахивается рваным талесом Голда, но глаза ее сверкают, как у кошки.

— Нам их тесть подарил. Мои родители были бедняками. У них было только одно богатство — десять сыновей.

— Ого!

— Все они давно умерли, а я все еще живу.

— И живите, рабби, живите!

— По правде говоря, я уже насытился днями… Оба кольца в фарфоровом чайничке в буфете. Счастья они нам не принесли. Может, вам принесут.

— Да мне, рабби, для венчанья серебряной монетки хватило бы… копеечки… только бы Ицик согласился.

Голда усаживает старика в каталку, выкатывает ее во двор и на прощание говорит:

— К обеду возвращайтесь.

— Ты только не очень старайся. Вдвоем, небось, тяжело.

— Что вы, рабби, вдвоем легче.

— Может, говорю, не стоит ее с четырех месяцев к мытью полов приучать.

— А с чего вы, рабби, взяли, что у меня девочка? У меня будет мальчик.

— Дай-то бог!

— У меня будет праведник!

И Голда снова смеется, и смех ее как бы подталкивает каталку.

Сосед-портной высовывается с утюгом в руке, плюет на раскаленное железо, здоровается со стариком.

Железо шипит, портной, как роженица, вздыхает и провожает взглядом рабби Ури.

Скорей бы миновать улицу, думает рабби Ури, и выехать на большак. По большаку до кладбища версты две, не больше. Можно, конечно, по проселку, так ближе, зато на каждом шагу выбоины и ухабы. Зазеваешься, и — шлеп в яму, без посторонней помощи не выберешься, жди, когда кто-нибудь мимо проедет. Лучше по большаку, хоть и дальше, но вернее, никого не надо просить и беспокоить, кати себе до самого кладбища.

Рабби Ури давно не был у Рахели, давно. То дождь мешал, то хворь, то колесо у каталки по дороге на кладбище среди бела дня слетело, спасибо тележнику Эфраиму Винокуру, приладил. Эфраим Винокур и саму каталку соорудил, и рессоры раздобыл, и сиденье паклей выложил, и даже шкурой телячьей обтянул.

Рабби Ури в долгу перед Рахелью — перед живой и мертвой. Не для себя прожила жизнь, для него, состарилась в этой дыре, засохла, захирела. Он посвятил жизнь богу, а Рахель — ему. Как ни крути, богу легче служить, чем мужчине. От бога потом не разит, бог не наорет, не облает, для бога три раза в день не варить, чулки и исподнее белье не стирать, обиды и несправедливости от него не терпеть. А Рахель от рабби Ури всласть натерпелась! Столько раз думала уходить, да куда уйдешь, на кого его бросишь? Никакой бог не прощает столько, сколько женщина, и ни одна живая душа на свете — ни муж, ни сын, — не в силах с ней расплатиться.

Рабби Ури приедет на кладбище и скажет:

— Хочешь ли ты, Рахель, чтобы я лег рядом с тобой, как в нашу первую брачную ночь? Я не хочу, Рахель, лежать с другими. Только с тобой, как в нашу первую брачную ночь. Лежать и говорить: «Будь всегда! Будь всегда — присно и вовеки веков со мной!»

День-деньской по большаку снуют возы, особенно к вечеру, но сейчас, слава богу, не вечер, сейчас утро, и если кто-нибудь и обгонит, то только верховой. Поравняется с каталкой, приподнимет запотелую шапку, тряхнет русой головой, бросит два-три слова по-литовски, ударит пятками гнедую в бока, и поминай как звали, проскакал, промчался, растаял в утреннем мареве.

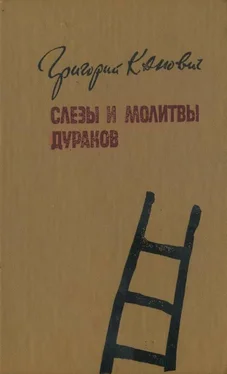

Читать дальше

![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)