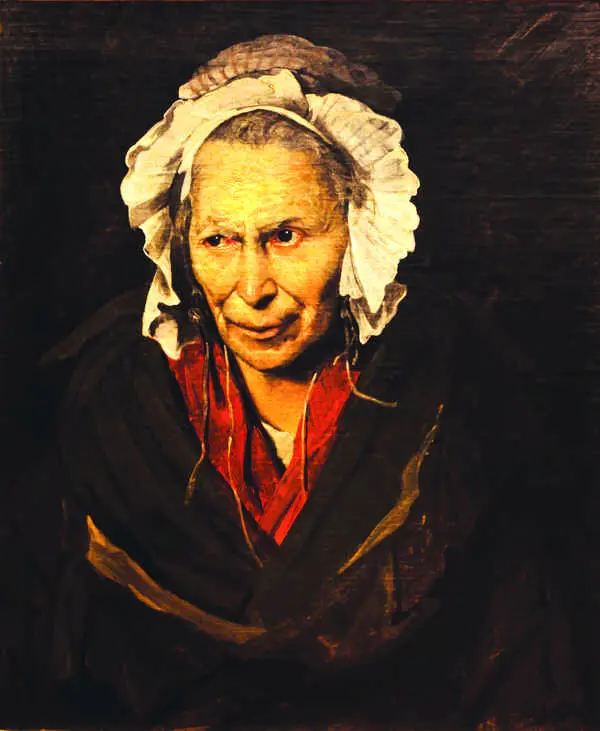

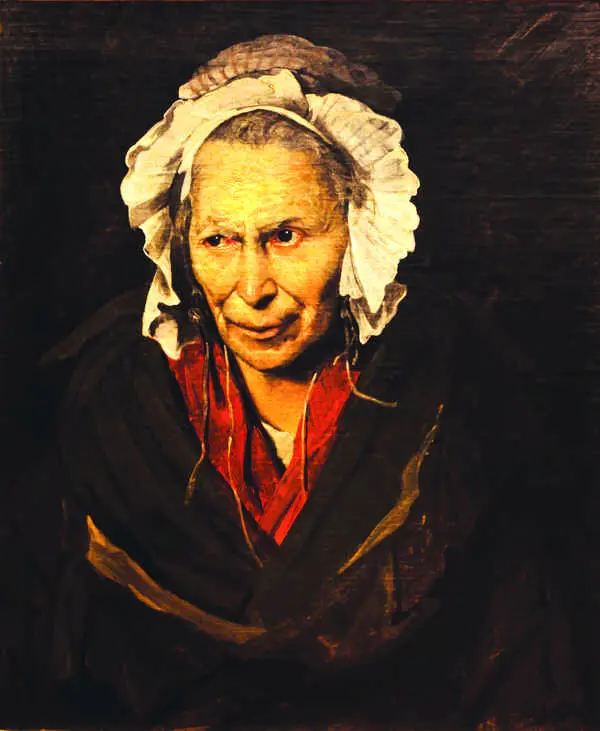

ТЕОДОР ЖЕРИКО. СУМАСШЕДШАЯ СТАРУХА. 1822–1823

Но в 1822 году, примерно за год до смерти, Теодор Жерико выполняет серию из десяти портретов пациентов клиники Сальпетриер. Сальпетриер считается одной из самых старинных французских больниц. Сейчас она входит в состав Университетского госпиталя, а открыта была еще в 1656 году по указу Людовика XIV как крупнейшая парижская богадельня, к которой позднее, в 1684 году, пристроили тюрьму для проституток (может, они тогда считали, что дам «с пониженной социальной ответственностью» надлежит лечить). С 1796 года в клинику начали поступать больные с психическими расстройствами, а врачи занялись экспериментами по их лечению. Но в целом в XIX веке это была крупнейшая в стране больница для женщин.

Серия портретов пациентов психиатрического отделения была написана по заказу доктора Жорже, который в то время был директором клиники. Есть версия, что это была своего рода плата за лечение, поскольку сам художник якобы наблюдался у доктора Жорже ввиду своего неустойчивого психического состояния в последние годы жизни (Жерико умер в 1824 году, ему было 33 года).

На десяти картинах изображены десять пациентов психиатрической клиники, страдавших различными формами «мономаний» (одержимостей). Портреты должны были служить учебными пособиями для будущих врачей, заказчик не предполагал их выставлять или передавать в музей.

Позднее, в 1828 году, серия была почему-то разделена пополам. Пять полотен остались в Париже у доктора Лашеза, а пять других отослали в Бретань к некоему доктору Марешалю. О них до настоящего времени больше ничего не известно. Пять парижских портретов Лашез попытался в 1866 году продать Лувру, но безуспешно. В конечном итоге картины продали в различные собрания по отдельности, и сейчас они находятся в разных французских музеях.

Картины иллюстрируют различные формы помешательства, которые выявляли врачи в начале XIX века: клептоманию, страсть к азартным играм (лудоманию), болезненную зависть, страсть к похищению детей (возможно, так в то время обозначали педофилию), помешательство на военной тематике (вероятно, пациент представлял себя военачальником).

Жерико, в общем-то, никогда не считался тонким психологом, в его картинах обычно более впечатляют внешние художественные эффекты, но эти портреты действительно демонстрируют высочайший уровень передачи внутреннего состояния героев. Их отличает исключительная искренность и простота художественного языка. Конечно, было бы любопытно узнать, как такие портреты оценивают профессиональные психиатры, особенно в части достоверности передачи внутреннего состояния пациентов посредством внешних живописных приемов, но с художественной точки зрения эти работы бесподобны. И очень жаль, что остальные пять картин так и пребывают где-то в безвестности (если они, конечно, сохранились).

Кто же такая эта Абамелек-Лазарева? Какая красота!

Восторженные вздохи каждого второго посетителя музея

Елизавета Христофоровна Абамелек, урожденная Лазарева, была представительницей сразу двух богатых и знатных армянских семейств в России. А ее потрясающая красота – это заслуга не столько родителей, сколько художника.

Сергей Зарянко. Портрет Е. Х. Абамелек-Лазаревой. 1854 г.

Есть такие картины, которые словно с помощью волшебного магнита притягивают внимание посетителей музеев. Причем это далеко не всегда известные произведения великих мастеров. Очень часто экскурсоводы проводят свои группы мимо таких полотен, потому что не могут толком объяснить, кем был автор и кого или что он изобразил на своей картине. Но если бы в музеях составляли рейтинг самых популярных произведений, то именно такие полотна и заняли бы в нем первые места.

Именно к таким картинам относится работа Сергея Зарянко «Портрет Елизаветы Христофоровны Абамелек-Лазаревой» из Нижегородского государственного художественного музея. Заходя в зал, где она висит, практически все посетители замирают, как завороженные. Сначала всех восхищает экзотическая восточная красота модели, а затем посетители начинают видеть и детали: темно-вишневое бархатное платье, тонкое кружево ручной работы, ткань с восточным узором в левом нижнем углу картины, вероятно, обозначающим восточное происхождение героини полотна. Потом внимание переключается на лицо и руки женщины, написанные так живо и искусно, что кожа лица и рук кажется теплой. При наличии живого воображения даже может показаться, что героиня, сидящая на парапете открытой галереи, сейчас поднимется и выйдет из картины.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/389622/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory-thumb.webp)