Аналогии в опыте других фирм.В 2000 г. знаменитая финская кондитерская фирма Fazer попыталась делать свой шоколад в России. Компания разместила заказ на Фабрике им. Крупской в Санкт-Петербурге, было выражено и стремление финнов в дальнейшем полностью или частично приобрести это предприятие. Но эксперимент оказался неудачным. У российской компании не хватило технологических возможностей, чтобы производить всю гамму продукции Fazer. А серьезной поддержки со стороны финского производителя не оказывалось. К тому же россияне спохватились, что взялись производить продукцию своих прямых конкурентов. Дело в том, что и Fazer, и Фабрика им. Крупской выпускают шоколадные плитки. Через год контракт был по обоюдному согласию расторгнут.

Несмотря на очень сильные исходные позиции (финский шоколад и конфеты известны в России с советских времен), Fazer до сих пор играет на российском рынке второстепенную роль. Он сильно уступает своим западным конкурентам («Нестле» «Марс» и др.), организовавшим производство в нашей стране. Половинчатость в выходе на рынок обернулась если не полной его потерей, то заведомой растратой шансов.

Распыленный рынок

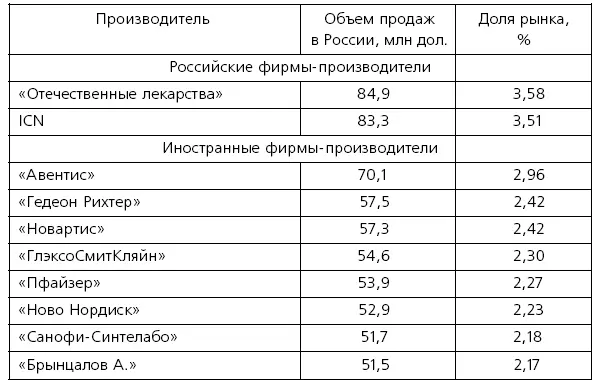

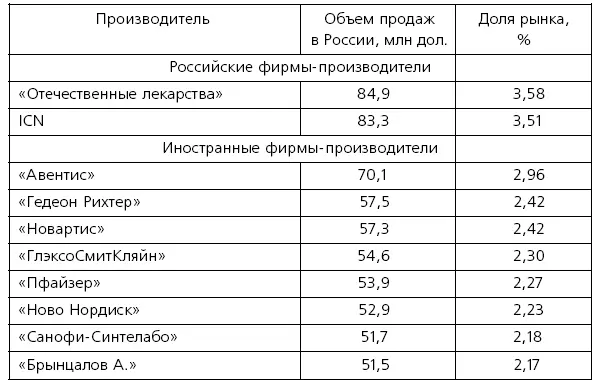

Общим итогом развития отрасли в первое десятилетие реформ стало формирование крайне распыленного рынка, без явных лидеров и доминирующих фирм (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Ведущие фирмы-производители на российском фармацевтическом рынке, 2002 г.

Источник:Бюллетень AIPM-RMBC. 2004. № 2.

Суммарная доля «сборной команды» из десяти крупнейших российских и иностранных производителей в 2002 г. не превысила 26 % общего объема рынка страны. Причем объемы продаж ведущих российских и иностранных производителей сопоставимы по величине. В отрасли сложилась классическая высоко конкурентная ситуация со множеством игроков, ни один из которых не имеет решающего воздействия на рынок [55].

3.2. Ценовая конкуренция и ценовые

Соглашения по немарочным препаратам

НДС как катализатор конкуренции

Аналитики любят потрясения. После каждого из них сразу становится очевидным то, на что мог годами еле заметно намекать рутинный ход дел. На российском фарма-рынке таким потрясением стало введение с 1 января 2002 г. налога на добавленную стоимость (НДС), до тех пор с лекарств не взимавшегося. Этому событию профессиональная фармацевтическая пресса в свое время уделила много внимания. Нас же оно будет интересовать не само по себе, а как фактор усиления конкуренции.

Дело в том, что косвенные налоги, к которым относится и НДС, обладают коварным характером. Их реальная тяжесть неравномерна. Она зависит не только от ставки налога, но и от силы рыночных позиций фирмы. Действительно, государству косвенные налоги вносят производители и торговля. Затем соответствующая сумма включается в цену реализации. Таким образом, конечным плательщиком становится потребитель.

Тонкость же ситуации состоит в том, что переложить на потребителя налог можно лишь в той степени, в которой рынок принимает повышение цен. Фирма, спрос на продукцию которой устойчив, справляется с этой задачей без труда. Компания же, чьи товары и так лишь с трудом уходят со склада (потому ли, что они недостаточно хороши, или потому, что слишком много конкурирующих товаров-заменителей), не может позволить себе роскошь подъема цен и вынуждена платить НДС из собственного кармана.

Другими словами, введение косвенного налога – это катализатор конкурентных процессов. Оно не вредит (или не слишком вредит) фирмам с сильными конкурентными позициями и больно бьет по тем, чьи позиции слабы. Именно с последним вариантом развития событий столкнулись в 2002 г. многие отечественные производители.

Проблемы фирм-близнецов

Как уже было сказано, адаптация ассортимента российских производителей к рыночным условиям прошла два этапа: сначала он сократился, а потом стал быстро расти. Причины последнего состояли в стремлении избавиться от советской плановой специализации (каждый выпускал не то, что выгодней всего производить, а то, что было приказано) и включить в ассортимент наиболее ходовые товары.

С последствиями этой ассортиментной экспансии многие предприятия фармацевтики имеют дело до сих пор. Дело в том, что упомянутые ходовые препараты в свой ассортимент одновременно включили чуть ли не все российские фирмы. По многим ассортиментным позициям можно насчитать до десятка фармацевтических производителей, выпускающих абсолютные препараты-двойники.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу