1996–2018

Нея Зоркая. Бергман и Тарковский. Как в зеркале

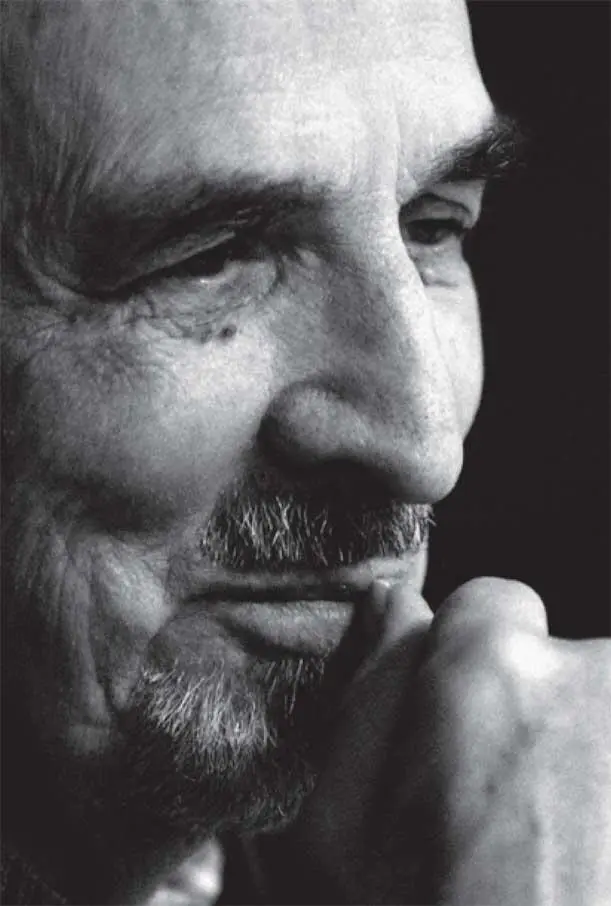

Нам, русским, естественно, лучше известно отношение Андрея Тарковского к великому шведскому Мастеру, нежели отношение Ингмара Бергмана к нашему соотечественнику. В киноведческом обороте лишь слова Бергмана, часто цитируемые и поистине замечательные, начертанные на шведской афише «Жертвоприношения», да популярные слухи, что, дескать, Бергман очень любит фильмы Тарковского и хранит их все на кассетах. Подобными я, к сожалению, не располагаю. Не желая умножать легенды, остановлюсь лишь на том, что помню, знаю и вижу на экране.

Влияние Бергмана на творчество Тарковского – влияние несомненное, большое и длительное – касается не только судьбы Тарковского и событий, происходивших в советском постсталинском кино. Это одна из ярких вспышек «бергманианы» европейского экрана, мощное излучение и воздействие, особая аура первых же кинематографических творений Бергмана. В лице молодого Андрея Тарковского Ингмар Бергман обрел своего чуткого медиума, осмелюсь сказать – своего духовного преемника. Речь идет, конечно, именно о воздействии, о влиянии, но никак не о подражании или ученическом следовании. То – область эпигонства и вторичности, не более, чем шлейф гения. Перед нами же образец глубинного проникновения эстетики одного творца в самобытный художественный мир другого. Теперь принято постструктуралистски называть это «интертекстуальностью» произведений искусства. Думаю, однако, что здесь имеют место (и имели во веки веков) весьма тонкие, сложные, органические процессы творческой жизни. Они начинаются с впечатления, возможно, просто зрительского, эмоционального. С толчка. С реакции. Засеяно зерно, которое упало на подготовленную, взрыхленную, благоприятную почву. Всходы будут богатыми, но произрастет некий новый злак. Вероятно, именно из подобных ростков и формируется общий кинематографический процесс.

«Причастие». Ингмар Бергман. 1962

«Зеркало». Андрей Тарковский. 1974

Для начала нелишне вспомнить, чем стало «явление Бергмана» для Тарковского и его коллег, друзей, единомышленников. Это был рубеж 1950–1960-х годов, счастливая пора оттепели. После сталинского омертвения советское кино стремительно набирало силу. Уже были сняты «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека». Рассекречен и извлечен из спецхрана огромный архивный фильмотечный фонд – сокровища мировой кинематографической культуры. Железный занавес, долгие годы отделявший Россию, стал проницаем, и в просветы хлынуло новое, незнакомое кино – ведь до того момента из ведущих послевоенных течений лишь итальянский неореализм был доступен советскому экрану, теперь же до нас докатились и «новая волна», и Брессон, и Бунюэль, и японцы. Среди всех этих чудес был и Бергман. И прежде всего – первый «шок» «Земляничной поляны» в 1959 году.

Тарковский в то время буквально не вылезал из просмотровых залов. Долгий путь из Москвы в загородное хранилище Госфильмофонда был ему нипочем. Он отлично знал советское наследие, западную экранную классику и вместе с тем не был тем «фаном», который поглощает кино как таковое, наслаждаясь самим бегом кадров в электрическом луче. Его пристрастия были строго выборочны и глубоко субъективны. В них полностью отразился он сам. Тем более интересна его открытость внешним художественным воздействиям. Человек истинно русский, интеллигент по происхождению и воспитанию, выросший в традициях классической национальной культуры, Тарковский был при этом еще и типичным «русским европейцем». О любимцах и кумирах Тарковского немало пишут биографы [11] Johnson V. T., Petrie G. The Films of Andrei Tarkovsky. Indiana: 1994. P. 28–29.

, ссылаясь на соответствующие пассажи из его книги «Запечатленное время» и интервью, а главное, на сохранившийся автограф 1972 года под названием «Десять лучших фильмов». Вместе с «Дневником сельского священника» и «Мушетт» Брессона, «Назарином» Бунюэля – три фильма Бергмана: «Земляничная поляна», «Причастие», «Персона» [12] Киноведческие записки. 1992. № 14. С. 54.

. «Земляничная поляна» для Тарковского, как и для всех нас, стала до тех пор незнакомым типом фильма-исповеди, повествования о душе, вопрошающей себя о том, выполнил ли человек свой долг перед близкими, верно ли прожил жизнь. Это был пример абсолютно «авторского кинематографа», хотя термин тогда еще не употреблялся в России. Напряженность нравственных проблем, облеченная в сдержанный, вполголоса рассказ от первого лица, сочетание авторской силы и авторского спокойствия оказались чрезвычайно близки Тарковскому. Собственно говоря, от «Андрея Рублева» до «Жертвоприношения» – это тревожное вопрошание о своей душе, о долге, скорее всего не выполненном, о вине, об ответственности, о жизни, наконец, – станет внутренним смысловым стержнем всех его фильмов, темой всех его героев: от Криса Кельвина в «Солярисе» и Алексея в «Зеркале» до трех путников в «Сталкере». Разумеется, было бы неверно относить первообразы темы исключительно к Бергману, имелись источники и более ранние, скажем, романы Толстого и Достоевского. Однако сама кинематографическая форма, сама возможность именно с экрана вести речь о том, что испокон веков говорила людям литература (одна из любимых идей Тарковского), – убедительно реализовалась именно у Ингмара Бергмана и покоряла его далекого восхищенного зрителя.

Читать дальше