В западной литературе о Тарковском бродят разные тому объяснения, преимущественно фрейдистские, зачастую странные. На мой взгляд, пуризм Тарковского есть как раз следование традициям высокоцеломудренной русской классической прозы XIX века (где эта область человеческого существования всегда уводится в многоточие), а также влияние советской моралистической цензуры, не менее суровой, чем идеологическая, – от нее Тарковский освободиться не успел.

Но, так или иначе, важно зафиксировать значительное расхождение двух художников в этом пункте и еще раз подчеркнуть, что отнюдь не все, а сугубо свое берет у Бергмана младший, Андрей Тарковский. На этом фоне видится особенно интересным и даже уникальным явление двух «фильмов-побратимов», своего рода северный экранный диптих: «Седьмая печать» – «Андрей Рублев». Явление, разумеется, никак не запланированное. При мне (пусть и не в ближнем круге) рождался замысел «Рублева», я была свидетельницей увлеченной, поистине вдохновенной работы «двух Андреев», Тарковского и Кончаловского, над сценарием «Страстей по Андрею», выслушивала множество рассказов, читала несколько вариантов сценария, поэтому отлично знаю, что у вольной юношеской фантазии на древнерусские темы, родившейся в самом начале шестидесятых, были совсем иные, чисто национальные источники, стимулы и вдохновители, нежели скандинавские соседи – Ингмар Бергман и рыцарь Антониус Блок. Близость и родство при абсолютной оригинальности и самобытности, очевидно, возникли в результате бергмановской «прививки», уже оказавшей неустранимое воздействие на режиссуру Тарковского, сформировавшей органику его собственного кинематографа. И если поискать в ранних фильмах следы влияния других его кинематографических кумиров – Брессона, Бунюэля, Куросавы, – убедишься в преимуществе влияния бергмановского. Сколь ни благоговейна была любовь Тарковского к Брессону, в чьем «Дневнике сельского священника», в отверженном французском юноше-кюре молодой Андрей Арсеньевич нашел свое alter ego, подтверждавшееся не только духовным, но и портретным сходством, как часто он ни обращался к секвенциям «Назарина» и «Виридианы», – Бергмана все равно было «больше».

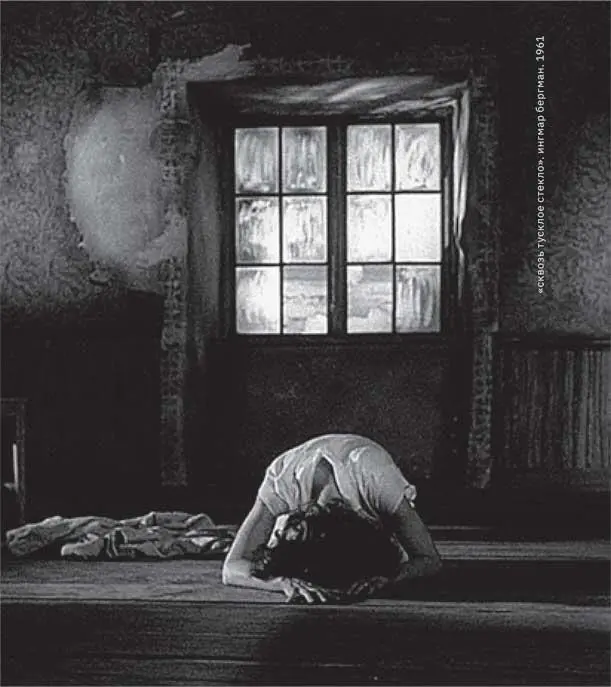

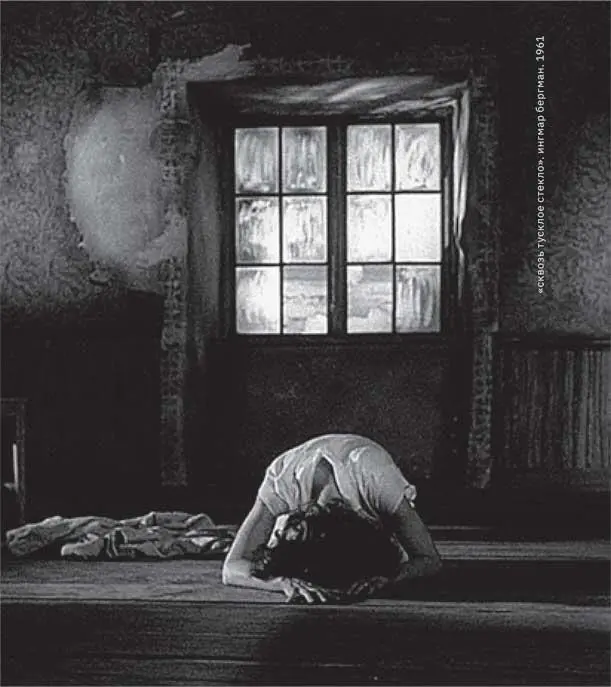

Возвращаясь к «Седьмой печати» и «Андрею Рублеву», замечу, что родство этих фильмов начинается с очень близкого режиссерского отношения к историческому материалу. Бергман, а вслед за ним (и своим путем) Тарковский полностью и окончательно изгоняют из своих лент эстетику костюмного фильма и историческую декорацию. Это – переворот. Ведь даже в самых совершенных экранных творениях, даже у Дрейера, даже в «Страстях Жанны Д’Арк» – с их приближенными к нам без всякого грима, сверхкрупными, взывающими к состраданию планами Фальконетти – все-таки курс взят на остранение (хотя бы в изображении трибунала), на то, что совсем «не наше», чудное, непохожее. Бергман и Тарковский прибегают к совершенно иному эффекту: к «эффекту присутствия», к перенесению в прошлое с помощью некоей родовой, может быть, генетической памяти, к живому, едва ли не физическому ощущению «связи времен». «Это современная поэма, оснащенная средневековыми аксессуарами, достаточно вольно толкуемыми, – говорил о „Седьмой печати“ Бергман. – Рыцарь возвращается из крестового похода совершенно так же, как в наши дни солдаты возвращаются с войны» [13] Бергман И. Статьи, рецензии, сценарии, интервью. М.: Искусство, 1969. С. 22.

. Максимальная лапидарность: белый крест на рыцарских латах, вязь изношенной кольчуги, шутовской колпак актера и нищее тряпье его комедиантской фуры, бревенчатая деревня, так похожая на русскую в «Рублеве», скромная роспись деревенского храма, пустой каменный замок на высокой горе. И за душу берущая красота сурового пейзажа: накаты пенистых волн и кони на морском берегу (в «Рублеве» это будут светлые тихие реки), приветливые солнечные лужайки и густые чащобы хвойных лесов. Даже инфернальные знаки, как роковая шахматная доска – то прямо на волне, то на скалистом утесе, – поле сражения рыцаря со Смертью, даже Апокалипсис чумы и беды, шествия флагеллантов, девочка-смертница в колодках и сама Смерть в черной мантии и с меловым лицом – все удивительно, неотразимо просто и величаво. В «Рублеве» Древняя Русь, ее климат и воздух предстают в какой-то неопровержимой узнаваемости пейзажа, лиц, утвари, может быть, потому, что съемки шли там, где некогда ступал чернец Андрей, а природа вечна.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу