В обоих фильмах главные герои, Антониус Блок, вернувшийся после десяти лет в Святой Земле, и Андрей Рублев, покидающий обитель, путешествуют дорогами своей страны, становясь свидетелями горя, зла, несчастий и страданий. Собственно, сюжеты фильмов – это и есть пути, развертывающиеся панорамы жизни народной. При всей беспощадности изображения – финалы просветленные. Бергман выводит свое повествование к победе над Смертью ценой самопожертвования героя. В «Рублеве» тьма переплавляется в нетленные краски икон, в небесную лазурь Троицы. Могу утверждать как человек, переживший в своей стране черную ночь атеизма: для атеиста небо пусто изначально, по определению. Ему не придет в голову вопрошать небо и даже утверждать, что «небо пусто», его это просто не касается. В богоискательстве Андрея Тарковского, в его трудном пути к Богу и в пронизанном образами Священного Писания великом кинематографе Ингмара Бергмана (и когда он – богоборец, и когда – скептик) видятся примеры религиозного искусства XX столетия.

1996

Василий Степанов. Бергман и Триер. Избирательное сродство

Если бы этому скромному эссе вдруг понадобился эпиграф, то его без труда предоставил бы «Евгений Онегин»: «Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой». Общеизвестная, данная Пушкиным Татьяне Лариной характеристика идеально описывает место Триера в контексте бергмановского мира, его отношения с этим миром. Бывают такие случаи невольного, нежеланного или даже избирательного сродства (может, совсем в духе одноименного романа Гёте), которые наводят на размышления об упрямой мудрости природы, которая не только не допускает прямого копирования (не в этом ли прямое свидетельство вырождения), но и порой дополняет список сходств бесконечным списком различий и расхождений. Опять же из Гёте: «Сродство становится интересным лишь тогда, когда вызывает развод, разъединение».

Бергман и Триер: кто тут свой, кто чужой? И в чем связь? Можно ли перефразировать: поменять «родной» и «чужой» местами? И что было бы для Триера труднее: казаться в бергмановской семье чужим или быть там же своим? Триер, выращенный в протестантской диалектике вечного созидательного конфликта добра и зла, прикладывает усилия в обоих направлениях. Он налаживает свое сродство с Бергманом и одновременно отказывается от него.

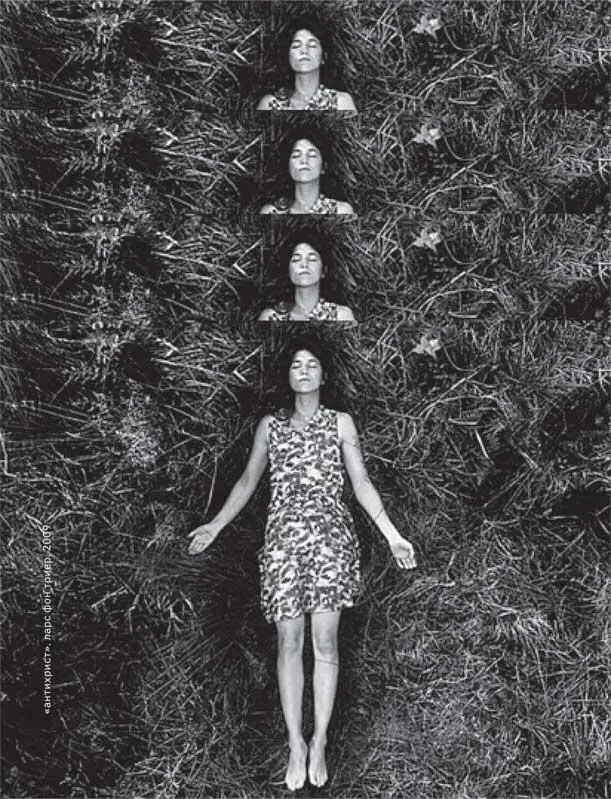

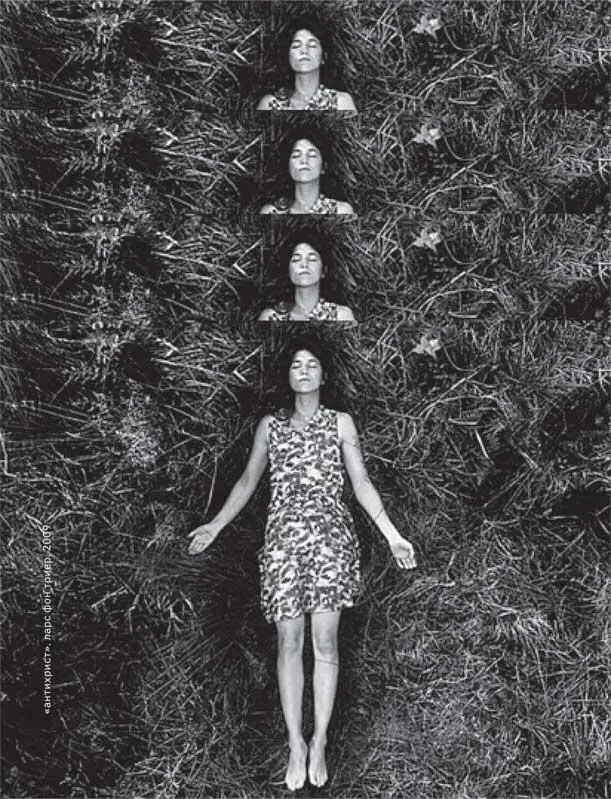

Не секрет: когда говорят о Триере, Бергман неизбежно превращается в общее место – обязательную часть его генома. Это аксиома: вот осинка и от нее вдруг апельсинка. Кого еще перечисляют, описывая истоки Триера? Называют Дрейера – его оператор работал на съемках «Эпидемии», а сценарий «Медеи» поставлен Триером, называют Тарковского, которого датчанин цитирует так часто и буквально, что сомневаться не приходится. Возможно, еще Фасбиндер? Очевидно, что Триер прежде всего заворожен не идейным и визуальным наследием – он ищет и копирует формы. Многочисленные пересечения с Бергманом также носят поверхностный характер. Ну, пожалуй, кроме общего для обоих режиссеров желания влезть в женскую голову (у обоих она, впрочем, отчаянно похожа на мужскую).

Где искать связь Бергмана и Триера? Есть ли у нее буквальное выражение? Их роднят, конечно, не только брутальный скандинавский ландшафт, любовь к драматургии Стриндберга [14] Тут хочется процитировать Александра Блока: «Для Стриндберга не страшно многое, что страшно для других, и, может быть, больших, чем сам он, учителей». Кажется, пристрастие к Стриндбергу у Триера развивается именно по линии этого учительского бесстрашия.

или тщательно фиксируемые фобии и мании. Но и стремление к колоссальной работе над собой, разрушительной (или созидательной?) рефлексии, тщательно пестуемые снобизм, эгоцентризм, склонность к самобичеванию, стремление к максимальной свободе и в то же время к закрытости. Трудно отделаться от мысли, что нет режиссеров более близких, чем Бергман и Триер, но и более далеких, совершенно несхожих в этой психотической близости.

Поверхность безмятежна, но на глубине слишком много противоречий. Подчас сущностных – Бергман, кажется, никогда не увлекался красотой ради красоты, а Триер в какой-то момент (после «Европы») стал настолько дизайнером, что уже бил себя по рукам «Догмой», лишь бы не сотворить что-то рекламно-красивое. Бергман жил, распространяя радиацию собственного гения на других, а Триер губкой впитывает чужое сияние, набухая вопросами и коллекционируя желания (о, это проклятие постмодерна!). Слишком много нереализованных и намеренно приглушенных амбиций, среди которых почетное место занимает именно мечта знаться с Бергманом, соотноситься с ним, амбиция сродства.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу