3. Нелюдимый человек и некоммерческий режиссер, Аллен глубоко одинок в ландшафте американской культуры. Он одинок в современном киноконтексте – нью-йоркский интеллектуал в голливудской толпе и элитист в обществе популистов, – но еще более он одинок в исторической ретроспективе: художник без корней, без традиции, без предшественников. В Бергмане эстетический сирота Аллен узнал своего никогда не обретенного и столь страстно искомого отца. Отцу, как и полагается в здоровой семье, можно было сначала слегка грубить (что Аллен и делал в своих ранних картинах, например в «Любви и смерти», заканчивающейся спародированным «танцем смерти» из финала «Седьмой печати»), а потом – тайно, ностальгически подражать.

4. Прирожденный эклектик, Аллен – крупнейший представитель американского постмодерна, но постмодернист он не по выбору, а по доле. Игра в бисер для него – не развлечение, а грустное вынужденное бремя. Мир его полон цитат, обыгранных стереотипов, остроумных аллюзий – от гражданина Кейна, выглядывающего из-за силуэта Зелига, и героини «Пурпурной розы Каира» (1985), вошедшей в киноэкран, до нахальной отсылки к зеркальной кульминации «Леди из Шанхая» в конце «Загадочного убийства в Манхэттене» (1993). Но в отличие от Брайана Де Пальма, другого нью-йоркского режиссера того же поколения и другого ведущего американского постмодерниста, Аллен не зависит от чужих образов, а разглядывает их со стороны, с высоты старого историзма. Аллен – постмодернист с модернистской системой ценностей; эклектик, уставший от эклектики, тоскующий по веку, когда понятие «Другой» означало индивидуальность, а не двойничество и вторичность. Бергман – классический и, возможно, последний великий модернист киноэкрана – одинокий, независимый, страстный, интуитивный, непосредственный, равный самому себе, болезненно бескомпромиссный и потому всегда балансирующий над бездной молчания – соорудил для Аллена модель того кинематографа, который ни Аллену, ни кому бы то ни было уже не снять: кинематографа честного, как открытая рана, и бесстрашного, как исповедь; кинематографа, которым правит прямая речь.

1996

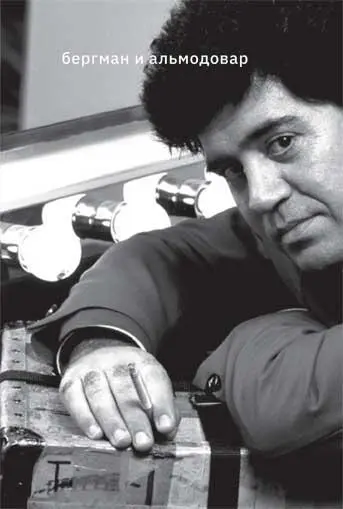

Андрей Плахов. Бергман и Альмодовар. На высоких каблуках

Нет, кажется, большей противоположности, чем суровый, аскетичный кинематограф Бергмана и пряные, аляповатые фильмы Альмодовара. Которые называют «тартинками из кича» и сравнивают с паэльей. Действие которых, с оттенком сюра, разыгрывается в туалетах и аэропортах, в такси и на дискотеках. Которые пестрят яркими «химическими» цветами и высвечивают наиболее эротичные фрагменты окружающей действительности – руки с накрашенными ногтями, розовые телефоны, черные очки, цилиндрики губной помады и туфли на высоких каблуках.

Если и есть режиссеры, с которыми любят сопоставлять Альмодовара, то совсем другие – Бунюэль и Фасбиндер; сам он считает ролевой моделью Билли Уайлдера, а Бергмана даже не упоминает в числе любимых. И тем не менее общее у них есть. Оба (как мало кто) любят жанр групповых женских портретов. Начиная с первого профессионального фильма («Пепи, Люси, Бом и остальные девушки») вплоть до «Женщин на грани нервного срыва» и «Возвращения», Альмодовар выводит целый хор ослепительных, темпераментных, эксцентричных и экстравагантных героинь, каждая из которых обладает неповторимым голосом. Эти голоса не сливаются, а перетекают один в другой, создавая эффект стереоскопичности и выявляя все грани целостной женской сущности, которая схематично может быть классифицирована на домохозяек, актрис и проституток, если, конечно, не считать всегда присутствующих где-то рядом трансвеститов.

Подобно Бергману, Альмодовар предпочитает работать с более-менее постоянным составом высококлассных, удивительно пластичных актрис – от Кармен Мауры и Виктории Абриль до Росси ди Пальмы, словно сошедшей с портретов Пикассо. На премьеры собственных картин Альмодовар в пору своего расцвета имел обыкновение приезжать в открытом грузовике в компании своих бесподобных исполнительниц, разодетых в диковинные шутовские наряды.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу