«Страсть». Ингмар Бергман. 1969. «Сквозь тусклое стекло». Ингмар Бергман. 1961

И все же вопрос о том, чем именно кинематограф Бергмана обязан кинематографу Шёстрёма, не праздный. Если вынести за скобки некие «общие черты» скандинавской культуры (суровость ландшафта и прямой контакт с мирозданием), останется, на первый взгляд, не так уж много. Оба они в этой культуре укоренены глубоко и крепко, но что для Шёстрёма Ибсен и Лагерлеф, для Бергмана – Стриндберг и вообще Кьеркегор, и различий тут, пожалуй, поболее, нежели сходств. Выискивать упомянутые Бергманом «мельчайшие детали», конечно, соблазнительно, но подобная игра в бисер ни Бергману, ни уж тем более Шёстрёму не к лицу. Ну да, кладбищенский диалог Давида Хольма с Возницей, держащим косу над головой, превосходно «визуально рифмуется» с шахматными мизансценами рыцаря Антониуса Блока со Смертью. Равно как и закулисную идиллию пикника из той же «Седьмой печати» можно без труда возвести к единственной идиллической сцене «Возницы» – тоже с завтраком на траве под ласковым летним солнышком. Эти и две-три дюжины других рифм, легко обнаруживающихся при беглом параллельном просмотре, очень, очень убедительны – и малодоказательны. Два шведа с разницей в сорок лет размышляют об устройстве мира в целом: о человеке, смерти, грехе, счастье и возмездии. Тут, скорее, чуду было бы подобно, если б таких рифм не сыскалось.

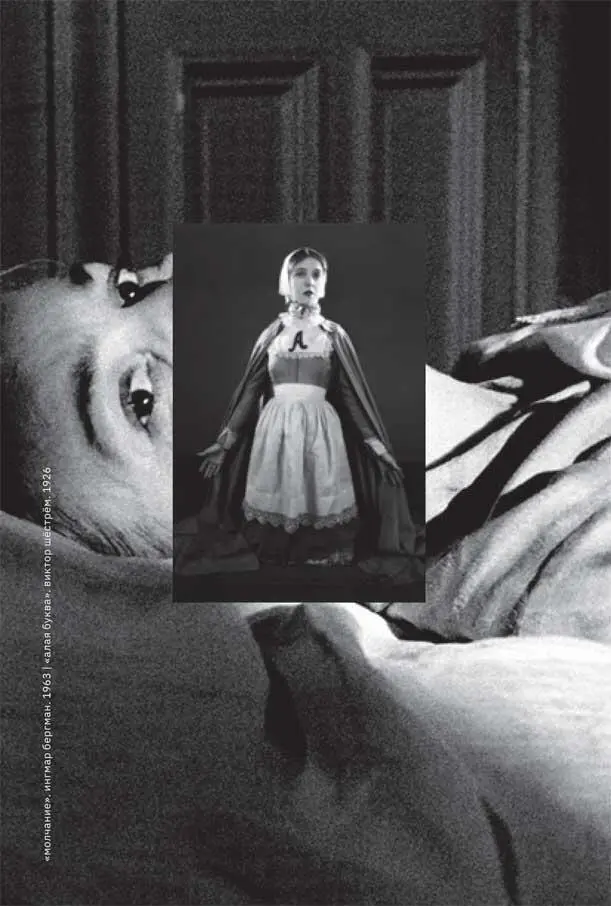

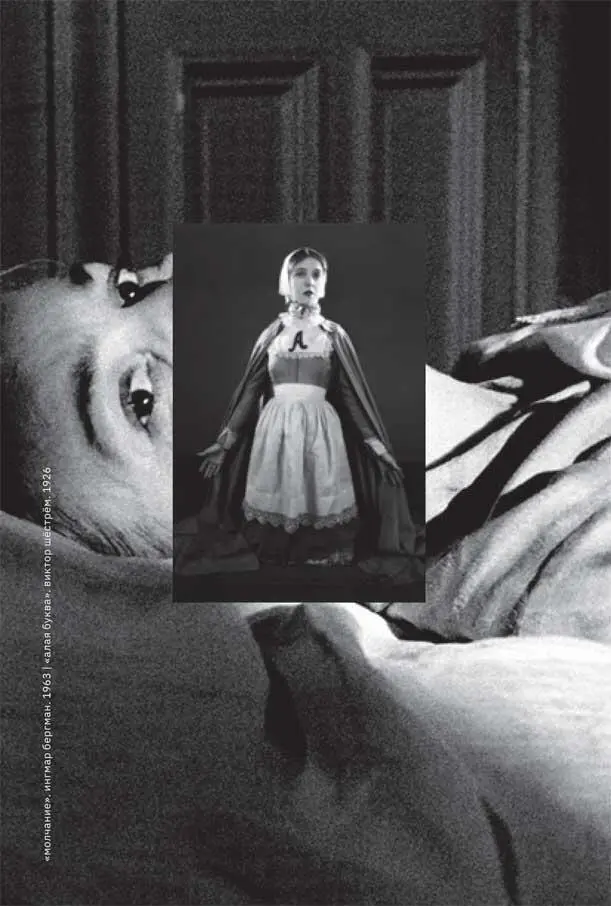

Тем более, что расхождения между Шёстрёмом и Бергманом куда более весомы и разительны. Уже хотя бы по темпераменту: как человеческому, так и художественному. Один – мощный, величавый, неторопливый, другой – нервный, въедливый, сумрачный. Один – плечистый великан, другой – костистый верзила. Один дружелюбен и отзывчив, другой – затворник и бука. Да что говорить: помнится, когда Шёстрём переехал в Голливуд, то получил у членов своей MGM-овской съемочной группы заглазное прозвище Иисус – за чрезвычайную доброту и мягкость нрава. Интересно, как бы они нарекли Бергмана?.. И это неслучайная выборка черт, все перечисленное сквозит и в философии, и в антропологии экранных миров обоих авторов. В Голливуде Шёстрём, как известно, теснее всего сблизился с Лилиан Гиш, сняв ее в двух своих великих фильмах – «Алой букве» и «Ветре». Подселите мысленно мисс Гиш – в любом ее возрасте – в любой бергмановский фильм: хоть в отель из «Молчания», хоть медсестрой в «Персону». Не получается? То-то. Даже жертву из «Источника» из нее не сделаешь. Стержень другой.

Кевин Браунлоу сказал однажды, что в «Земляничной поляне» Бергман благодаря Шёстрёму перекинул мост от второго Золотого века шведского кино – к первому. Что ж, те упомянутые сорок лет, над которыми он перекинут, не прошли даром (как бы крепко Швеция ни держала свой нейтралитет, точнее – держалась за него), и большинство расхождений – родом отсюда. Шёстрём дебютировал в 1912 году, еще до Первой мировой, и цельность его героев, даже в позднейших фильмах, довоенная. Бергман же пришел в режиссуру, стоило только закончиться Второй мировой, и если его мрачные иеремиады оказались так важны для послевоенного мирового кино, если его фирменный невротизм пришелся тогда настолько ко двору, то потому, что был созвучен эпохе: отчаявшейся, растерянной, ломанной, погрязшей в рефлексии и самообличениях. Самые величественные из бергмановских героев полны сомнений и разъедены порчей скорби; самые мятущиеся из шёстрёмовских – цельны даже в своей низости. Для Шёстрёма, чей зрелый период начинается с экранизации ибсеновской поэмы «Терье Виген», понятие «сверхчеловека» еще не было запятнано нацистской фанаберией, оно было вполне правомочным художественно-философским термином: пятый элемент, равный остальным великим стихиям, единоборство с которыми было для него схваткой на равных. Для Бергмана (как и любого другого режиссера середины века и позднее) подобный взгляд на человека невозможен – утопичен либо преступен; да, впрочем, непреступных утопий больше и не стало. История XX века бесповоротно дискредитировала ницшевского, ибсеновского – и шёстрёмовского сверхчеловека, сколько бы ни возвышали голосок Рифеншталь и Айн Рэнд, и во второй половине столетия горный Эйвинд, созданный и сыгранный добрейшим Шёстрёмом, неизбежно обернулся бы кем-то вроде полковника Курца. Величия самого Виктора Шёстрёма, его фильмов и его героев – как органичных элементов этих фильмов – все это, по счастью, не затронуло; но величие оказалось надежно датировано и помещено в пантеон учебников и хрестоматий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу