При съемке столь пугающей его самого высоты Хичкок пользовался рирпроекцией. Нагляднее всего этот эффект проявился в сцене убийства Арбогаста из «Психо» – Хичкок предварительно снял с тележки лестницу, по которой предстояло скатиться сыщику, а потом наложил на полученное изображение лицо. В результате получилось, что жертва остается на месте, а ступени и пол исполняют за ее спиной танец смерти. Едва ли стоит объяснять, что падение с высоты – тот род движения, которое меньше всего предусматривает человеческое усилие. Падающее тело движется по законам физики, но у ироничного моралиста Хичкока оно перемещается согласно метафизическому закону. Пространство живет своей тайной жизнью, напоминая о себе страхом высоты, клаустрофобией и головокружением – авторскими маниями, превращенными в пограничные столбы мироустройства.

Финал

В эпилоге «Опоздавших на паром» бил колокол, и две птицы парили над лодкой, увозящей гробы с телами погибших. В последнем кадре Дрейер использовал открытую метафору – двойную экспозицию воды. Под зримыми волнами стремилось течение Стикса, и Харон-лодочник увозил души умерших в подземное царство.

Дрейер явно прибег к самоцитированию. Колокол, подвешенный на Г-образной перекладине и возвещающий о последнем путешествии «опоздавших», повторял колокол, который видел и слышал в «Вампире» Дэвид Грей. И лодочник в низко надвинутой рыбачьей шляпе как две капли воды походил на садящегося в лодку странного незнакомца, увиденного Греем из окна гостиницы. Вода – символ вечности и святости – сообщала окончательную видимость невидимому. Вода не знала гнева и страстей – в том же «Вампире» злодей тонул в «сухой субстанции», в потоках зерна, накрывающих его с головой.

Финальная сцена бергмановского «Лета с Моникой» почти дословно повторяет последние кадры «Опоздавших на паром». Я не решусь предполагать цитату или сознательное заимствование – речь скорее о сходстве лексики авторского итога. Харри, переживший романтическую робинзонаду, супружество и разрыв, возвращается к постылой буржуазной рутине. С маленькой дочкой на руках он бредет по городу и останавливается возле уличного зеркала. Всматриваясь в глубину темной амальгамы, он видит воду и лодку, на которой путешествовал с Моникой. За кадром раздается удар колокола. Через изображение лодки вновь проступает лицо Харри…

В «Опоздавших на паром» смерть героев утверждала незыблемость Истины. Как написал Йорн Доннер, в «Лете с Моникой» не умирает никто, кроме любви [10] Ингмар Бергман. С. 51.

. Из сакрального измерения у Дрейера выступали воды вечности, Бергман омывает ими осиротевшего без чувств героя. Верховное знание жило в кадрах Дрейера без посредников, Бергман испытывает его на разрыв, боль и страдание, опосредует отражением, памятью, внутренним зрением, а в конце концов и самой физической основой киноизображения. Крупно сняв лицо Жанны, Дрейер открыл метафизические возможности экрана. Не впав в искушение концептуального творчества, Бергман поставил «Персоной» концептуальную точку в поисках этих возможностей. Значит ли это, что в каждом из них что-то началось и что-то закончилось? Вероятно, нет. Как следует из старинной притчи, прочитанной Исаком маленькому герою «Фанни и Александра», «каждый человек носит в себе надежды, страх, тоску, каждый человек в крике выплескивает свое отчаяние, одни молятся определенному богу, другие кричат в пустоту».

1996

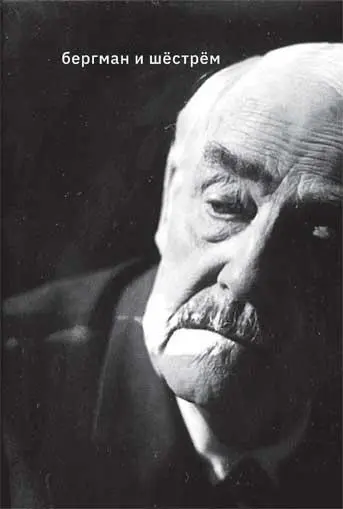

Алексей Гусев. Бергман и Шёстрём. Маска белой смерти

Общеизвестно: режиссер Шёстрём режиссеру Бергману как отец. Его «Возница» стал для пятнадцатилетнего Ингмара первым кинопотрясением, почти религиозное почтение к этому фильму Бергман пронес через всю жизнь: «Я смотрю этот фильм раз в год, каждое лето, и отчетливо вижу, какое влияние, вплоть до мельчайших деталей, оказал он на мое профессиональное творчество». Работая в середине 1940-х на Svensk Filmindustri не то консультантом, не то домовым, Шёстрём день за днем опекал Бергмана-дебютанта, когда на съемках «Кризиса» у того все валилось из рук. Терпеливо учил азам: «Работай проще, снимай актеров спереди, они это любят, не старайся сделать каждый кадр главным…» (тут явно не все пошло впрок, но тогда помогло). Именно Шёстрёма Бергман взял на главную роль профессора Исака Борга, выясняя в «Земляничной поляне» отношения с отцом, чтобы впоследствии не без манерности восклицать: «Оккупировав мою душу в образе моего отца, он превратил ее в свою собственность – не оставив мне ни крошки! „Земляничная поляна“ перестала быть моей картиной – она принадлежала Виктору Шёстрёму». Судя по тому, с каким восторгом и вызовом Бергман в последующие годы то и дело обзывал Шёстрёма, к примеру «нытиком», счет у него к патриарху шведского кино был самого интимного характера.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу