Однако Бергман ведь имел что-то в виду.

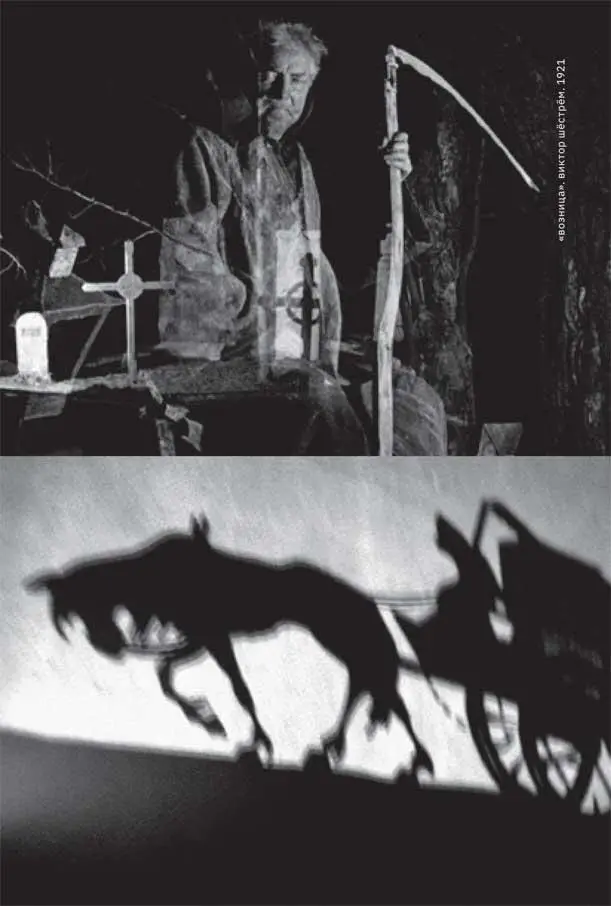

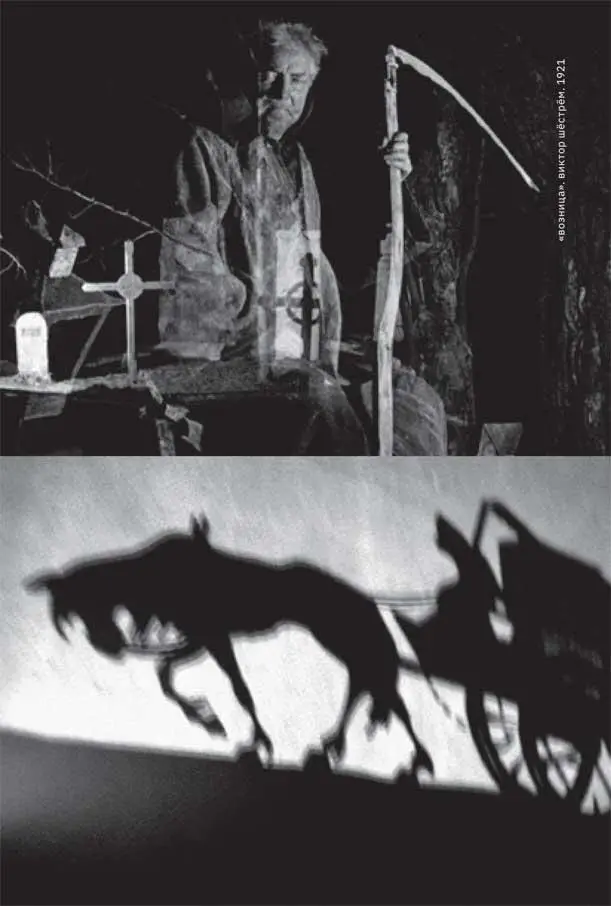

Пейзаж. Он со времен, собственно, Шёстрёма – ключ к шведскому киномышлению; с него и начнем. Пейзаж: мускулистый, откровенный, голый. Для Шёстрёма – безусловно первозданный, для Бергмана – явленный, скорее, в День гнева, но для обоих – сценическая площадка, на которой Человек говорит с Творцом. Будь то в начале или в конце времен, времени в этом пространстве – еще или уже – нет. Как нет стрелок на часах во сне профессора Борга, как помещается в мгновенную точку полуночи действие «Возницы», – как только начинает, сев в поезд, изобретать язык мальчик из «Молчания», дабы тем оборвать бергмановский фильм. Флешбэк об Эйвинде, живущем рядом с гейзерами, как Уолден в лесу, отзывается прозрачным, как северная ночь, летом с Моникой. Место безвременья здесь территория душевной полноты. Та, что отведена размышлениям и вопрошаниям о мире, возможным лишь там, где есть хотя бы иллюзия бессмертия. Героям Бергмана эта иллюзия дается сложнее, чем шёстрёмовским, она бывает и горька, и мучительна, но именно она превращает человеческое бытие в притчу и ритуал. Неотличимость первозданной пустоты пейзажа от постапокалиптической, – камней, что еще не обтесаны, от камней, что уже разворочены, – кажется приметой кинематографа 1950–1960-х, существовавшего на фоне эскалации ядерной угрозы (недаром один малобюджетный фильм той эпохи про кучку выживших после ядерной войны заканчивался Ноевой радугой как обетованием возрождения). Но ведь и полночь в «Вознице» была точкой гибели главного героя (физической и духовной), обернувшейся новой жизнью. И если призрачная повозка у Шёстрёма катила по пустынным пейзажам, то это было и потому, что Смерти подобает запустение (само ее присутствие стирает все, что обречено тлену), и потому, что Смерть возможно увидеть лишь в условиях архаического, ритуального зрения, еще не разменивающегося на детали, еще оперирующего чистыми понятиями и образами. В «Ритуале» доведенная до предела, до чистой самодостаточности рутина чиновничества и психоаналитической рефлексии так же парадоксально вычищает пространство действия, которое становится пригодно для дионисийского ритуала; лабораторная чистота бергмановских пространств – бездушный триумф усталой рациональности, где легко обретает прописку пралогическое действо. Точка, в которой конец смыкается с началом, «еще не» – с «уже не», крах ушедшей эпохи – с наготой зарождающейся. Точка полуночи, где помещается вечность фильма и мира, ибо здесь происходит пересменка Смертей.

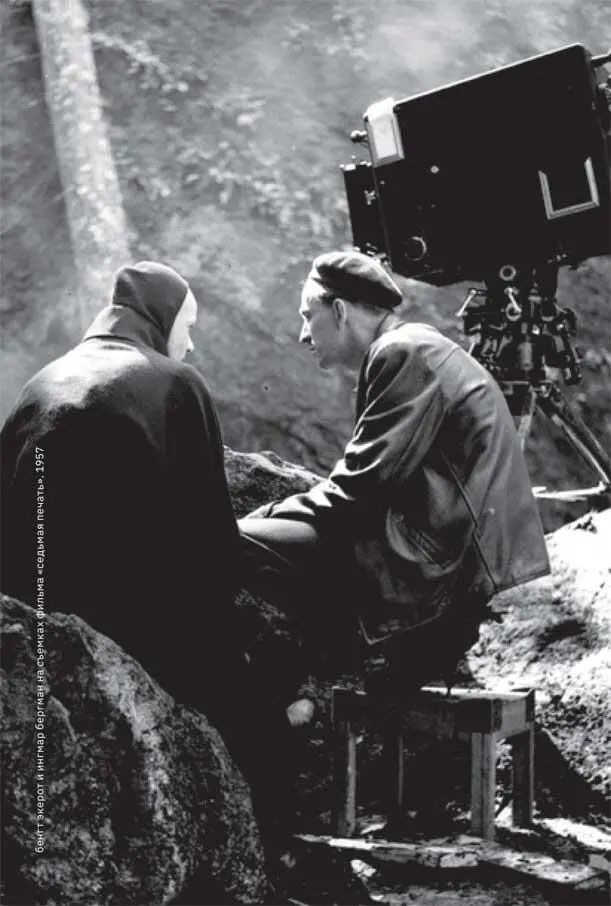

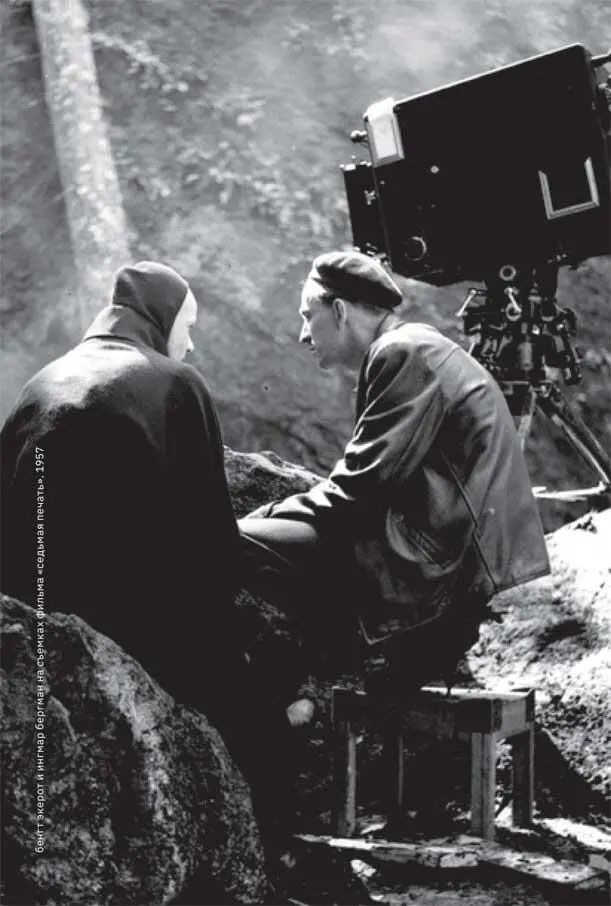

А потому и антропологии Шёстрёма и Бергмана, вопреки всем историческим раскладам, оказываются зарифмованы. Один другого не отменяет и не наследует напрямую, с детской и безоглядной почтительностью к патриарху, – нет, то единственная рифма, которая только и является жизнеспособной на территории искусства: рифма через парадокс. Пребывание на пустынном плато дает пышущему жизнью Эйвинду быть собой, путь сквозь голые скалы ведет изможденного рыцаря Блока к смерти, но оба они, попросту говоря, используют данный им режиссерами пейзаж «по назначению», к тому самому «прямому контакту с мирозданием» оба оказываются пригодны и способны, пусть и по противоположным причинам и с противоположными целями. И если у рыцаря получается играть со Смертью в шахматы на равных (ну почти), как на равных сталкивались вздымающий кулаки Терье и вздымающий валы океан, – значит, его рефлексия – не метод, даже не стиль, а лишь содержание образа. Как бы он ни был надломлен, он не рассыпается в человекообразную труху, которой было бы не по силам дотянуться до Смерти. Лицо фон Зюдова, изборожденное морщинами, тоже маска, просто другая – с морщинами. Говоря в социальных терминах, в рефлексии бергмановских героев, даже внутри сюжетов, построенных на материале семейных взаимоотношений, на удивление мало буржуазности; какими бы ни были фабула и реплики, сколь бы демонстративно конкретны, предметны и низменны ни были формулировки и коллизии – калибр и температура рефлексии позволяют персонажам достичь такой же предельности, какой была отмечена сверхчеловеческая природа Терье или Эйвинда (ведь на самом-то деле вся эта «демонстративность», вся эта циничная бравада трезвостью и эксгибиционизмом – лишь умело принятая личина духовного неистовства, далеко выходящего за человечьи пределы). Ритуал другой, маски другие – но это по-прежнему ритуал и по-прежнему маски. Механизм условности изменился, ее градус остался тем же. «Снимай актеров спереди, они это любят», – поучал Шёстрём Бергмана. И Бергман послушался. По-своему. Сама крупность плана начала превращать у него лицо в Лицо.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу