Отступление 1. Вендерс: как в зеркале

В ряду блестящих наблюдений Зонтаг над фильмом Бергмана не оправдалось только одно. «В том, что наши современники усматривают избыточный интерес современного искусства к себе самому, – написала Зонтаг, – можно и нужно, отбросив высокомерные позы, различить другое: высвобождение новой энергии мысли и чувства» [5] Там же.

. Пророчество не сбылось. Киноавторство 60-х вычерпало прежние связи между средством и смыслом. За два года до Персоны Энди Уорхол выпустил «Эмпайр», и если Бергман «убил» пространство фильма, то Уорхол не менее отчетливо продемонстрировал конец кинематографического времени. Он «поменял существо старого постулата «то, что бессмысленно, – существует» на «то, что существует, – бессмысленно», – заметил по этому поводу Пазолини, подведя тем самым черту под собственным определением киноязыка [6] Пазолини П. П. Смерть как смысл жизни. Искусство кино. 1991. № 9. С. 163.

.

В 1984-м Вим Вендерс снял «Париж, Техас». Подобно бергмановским страстотерпцам, его герой, пережив крах человеческих привязанностей, замолкал и удалялся в пустыню отчаяния. Но если Бергмана всегда занимал мотив «ухода», то Вендерс посвятил фильм «возвращению». В финале, найдя бывшую жену в каком-то местечковом борделе, Трэвис говорил с ней через проницаемое зеркало. На темной поверхности накладывались отражения двух лиц. Непутевый отшельник смотрел на себя и видел жену. Всматривался в нее и видел себя. Зеркало – слишком прямая метафора кинематографа, чтобы трактовать ее подробнее. Дрейер перешагнул амальгаму и использовал ее острый край как орудие святой инквизиции. Бергман разбил отражающее стекло и сложил из осколков кровоточащий портрет. Вендерс остановился в стороне, созерцая культуру и ее дописанные словари как повод для неизбежной, но, увы, призрачной встречи.

Бергман и Дрейер: движение

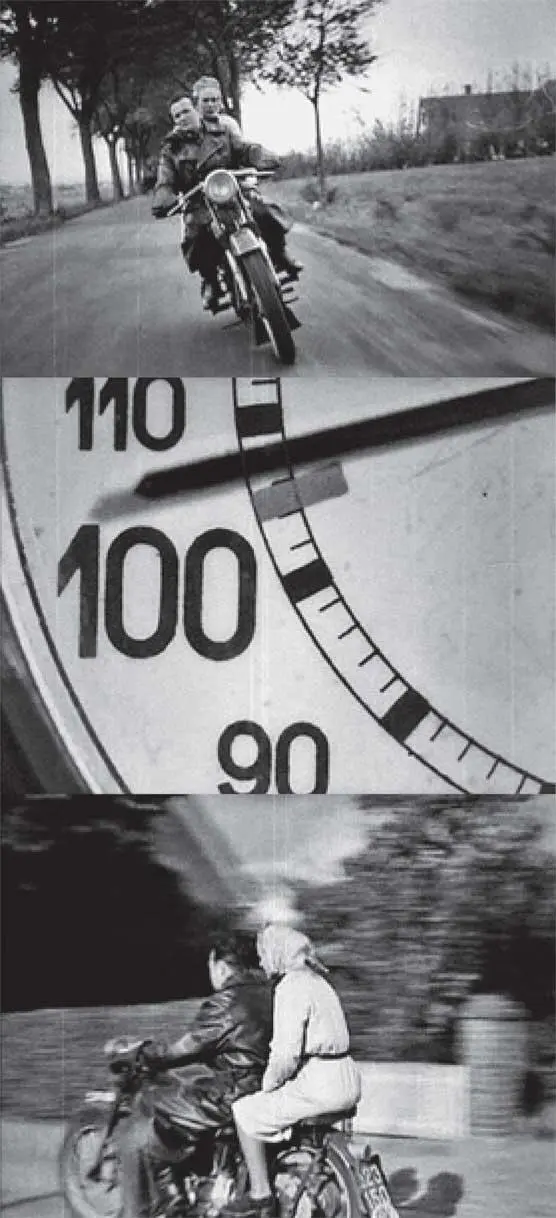

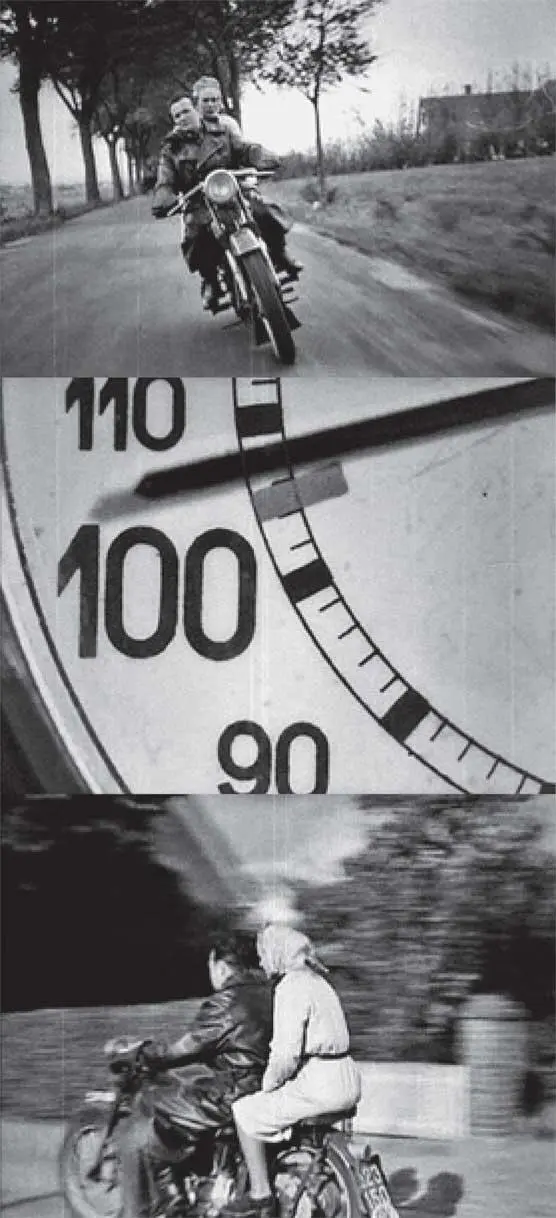

В 1948 году Дрейер сделал заказной короткометражный фильм «Опоздавшие на паром». По существу это была памятка для автомобилистов, предупреждающая об опасности превышения скорости: муж и жена опаздывали на паром и, стремясь успеть к следующей пристани, пускались на мотоцикле в сухопутный объезд. Сумасшедшая гонка заканчивалась трагически. Автомобилем, с которым герои равнялись на финишной прямой, управляла Смерть. Мотоцикл врезался в дерево, водитель и его спутница гибли. В заключительных кадрах вместе с последними склянками уходящего парома от берега отплывала лодочка, нагруженная двумя гробами.

Как того и требовал заказ, Дрейер сделал киноплакат на тему «тише едешь – дальше будешь». Вполне светская мораль десятиминутного ролика сводится к тому, что ни одна цель не заслуживает смертельного риска. При этом кажется, что на пути героев практически не встретилось ни одного внятного знака, предупреждающего о надвигающейся беде. С присущим ему аскетизмом режиссер в основном пожертвовал и указующей символикой притчи, и саспенсом, при котором зритель знает больше, чем персонаж. Зрители и герои «Опоздавших на паром» видели одно и то же: торопливый разговор со служителем пристани, шоссе, фрагменты придорожного пейзажа, роковую развилку и, наконец, стремительно надвигающееся навстречу дерево. Стрелка на круглом спидометре и станционный колокол, ударивший в тот момент, когда мотоцикл пересек железнодорожное полотно перед самым носом поезда, могли бы стать символами истекающего времени, но и то и другое читались как детали повествования. В последнем случае скорее обнаруживается неприсущая Дрейеру ирония – звон колокола напоминает об ипподроме и скачках. Смерть, сидящая за рулем автомобиля, была всего лишь курносой креатурой со странно остановившимся взглядом. «Зачем вы спешите?» – спрашивала хозяйка бензоколонки. «Потому что мне надо», – отвечал герой.

«Опоздавшие на паром». Карл Теодор Дрейер. 1948

Поучительную коллизию Дрейер выразил пластически. Фильм начинался кадрами медленно отваливающего от берега парома; невыносимо медленно опускался трап, медленно и неуклюже маневрировали на нем автомобили. Движение в городской черте напоминало процессию – вереница мотоциклов и машин тянулась вдоль улицы и пересекала площадь. И только вырвавшись на загородное шоссе, герой давал волю скорости – по мере ее увеличения Дрейер чередовал в монтаже планы лиц, мелькание пейзажа, камера то следовала за героями, то приближалась к ним вплотную. За кадром усиливался звук мотора. Надсадный рокот сопровождал движение до того момента, когда лязг и грохот возвещал о катастрофе. Наступившая затем тишина почти оглушала. Статичные, композиционно выверенные, залитые знаменитым дрейеровским белым светом кадры составляли эпилог. Профанный мир скорости соприкасался с сакральной средой, мирская суета – с вечностью.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу