Серьезного значения закупки зерна за границей в то время иметь не могли. Мы видим, что закупки зерна составляют ничтожную долю от валового сбора зерна не только СССР вцелом , но и РСФСР , и уж ни о каком «зерновом диктате» речи быть не может. Это еще одна сказка, придуманная либералами. Не было «зерновой зависимости»: она была придумана.

Далее. Ссылаясь, как на заслуживающий доверия источник, на «Голос Америки», который мы, люди старшего поколения, знаем как передовой отряд идеологической войны против СССР, А. Леонов говорит далее «если в 1954-1958 гг. средняя урожайность пшеницы в СССР составляла 7,3 ц/га , то к 1962 г. она снизилась до 6,1 ц/га …». Это, простите, полная чушь – это пример всегдашней идеологической войны Запада с нашей цивилизацией.

Да, у нас зона неустойчивого земледелия. Да, у нас бывает раз в 50 лет и голод, Кто не знает разницы в климатических условиях между нашей страной и Штатами пусть взглянет на карту: где субтропики у нас и у них. Однако в условиях неустойчивого земледелия единственная цивилизация, русская, сумела создать супердержаву, смогла и прокормить себя сама. Советую автору съездить в Подмосковье (это классическое Нечерноземье) и узнать у оставшихся в живых стариков: агрономов, механизаторов – каков был урожай в советское время пшеницы в лучшие годы . Оказывается раз в пять лет урожай пшеницы достигал 20 ц/га, а в худшие годы – 100 пудов с гектара.

Это не 6,1 ц/га !!! На юге России в Нижнем Поволжье, на Кубани в те времена и 30 ц/га не вызывал особенного удивления. Проверим по нашим источникам. В той же книге С. Кара-Мурзы на стр. 412 мы читаем, что урожайность озимой пшеницы в СССР в 1982 составила 24 ц/га , в 1983 – 24,5 ; 1984 – 22,5; 1985 -22 ц/га ; 1986 – 27,5 ц/га ; в 1987 – 31 ц/га . Не правда ли, разительное отличие от данных «Голоса Америки».

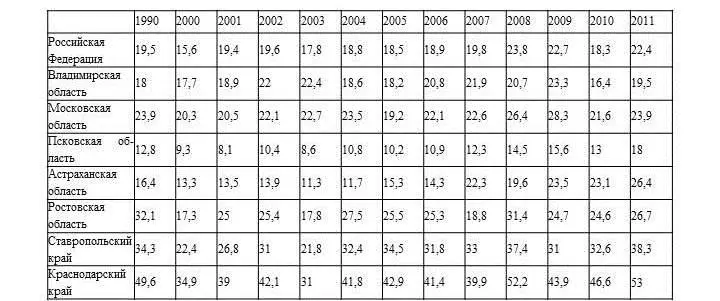

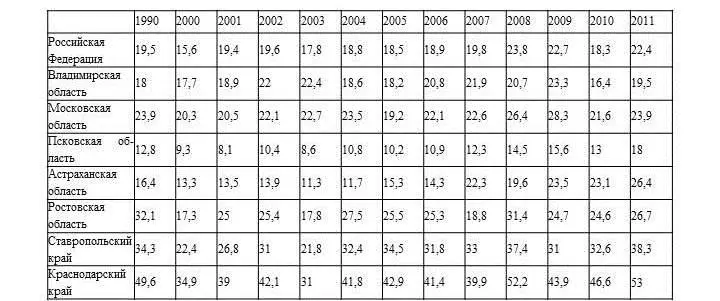

Ниже приведен фрагмент таблицы урожайности зерновых из официального издания Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели»

Таблица1

Фрагмент таблицы урожайности по регионам РФ, ц/га

Это издание уже постсоветское и обвинить его, как любят либералы, в советской пропаганде нельзя. Здесь мы видим, что в 1990 г. в последнем году СССР урожайность в 6-7 ц/га нигде не наблюдалась даже в самых неблагоприятных регионах таких, как Псковская область.

Есть еще одна мантра: скоро РФ станет крупнейшим экспортером зерна в мире. Ну, тут невольно вспоминается министр финансов Александра III И.А.Вышнеградский с убийственной фразой – «Не доедим, но вывезем».

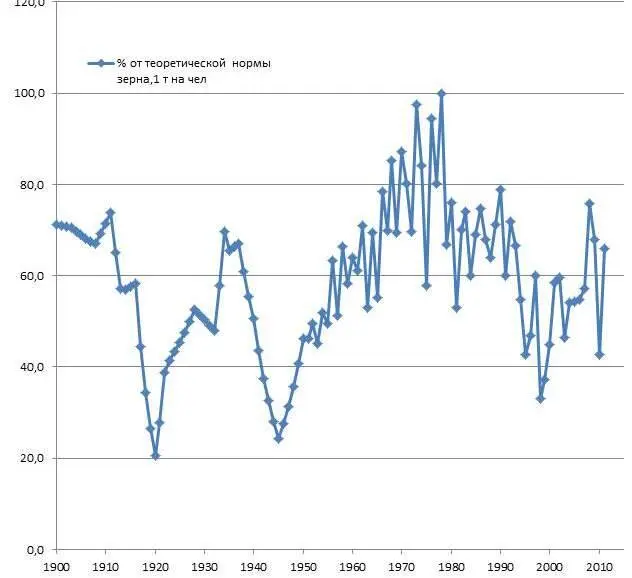

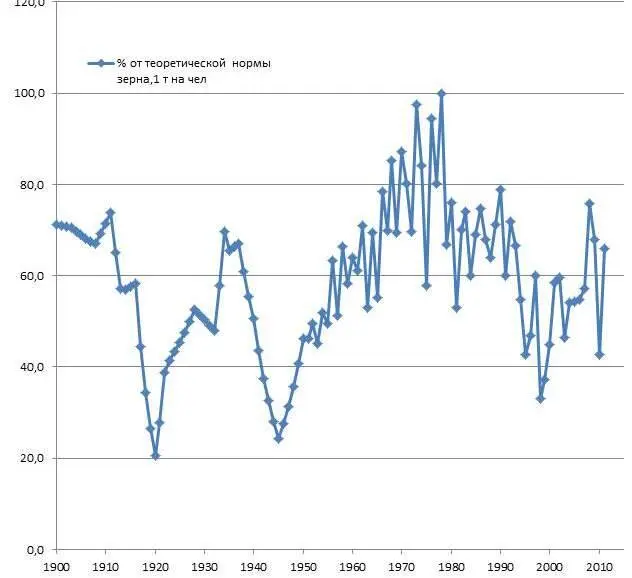

Взглянем на следующий график( рис.2)

Рис.2.Валовый сбор на территории нынешней РФ в % от цивилизационной нормы (1 т/душу)

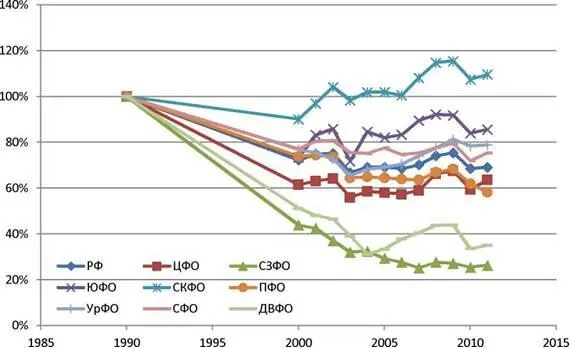

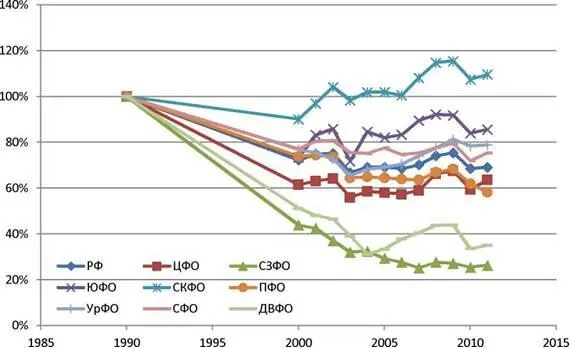

Интерпретируем его. Начиная с 50-х прошлого века Партия и Правительство (как тогда говорили) неустанно заботилась о продовольственной безопасности страны и тренд валового сбора зерна непрерывно рос до 1978 г., когда член ЦК КПСС Ф.Д.Кулаков был снят со своего поста за «неудовлетворительно состояние сельского хозяйства»(!). Вместо него был поставлен молодой энергичный М.С.Горбачев, и валовый сбор зерна на дущу населения стал стремительно падать (видимо, состояние сельского хозяйства стало удовлетворительным). Уровень и сейчас находится где-то на отметке 40-х годов прошлого века, вопреки значительным изменениям в производительных силах в сельском хозяйстве, и при этом по всей Российской федерации происходит падение посевных площадей, значит, и падение валового сбора зерна, т.е. тенденция к уменьшению валового сбора на душу населения приобретает совершенно отчетливый вид (рис.3). В целом по Российской Федерации размеры посевных площадей упали на 30%.

Рис.3. Посевные площади в РФ, начиная с 1990 г. (за 100% взят 1990 г.)

В цивилизационную норму 1 т/чел входят не только потребление самого человека, но и корм скоту и птице (комбикорм) для этого человека (в среднем). Будем считать, что зерна на изготовление хлебобулочных изделий для населения в настоящее время хватает (хотя постоянный рост цены батона хлеба и непрерывное уменьшение его веса с 500 г в советские времена до 400 -350 г . в настоящее время говорят об обратном). Но допустим. При этом примерно 40% зерна (см. график) от нормы у нас нет, что, безусловно, вопиет о дефиците зерна на развитие собственного производства мяса и мясных продуктов. Отсутствие товарного зерна в достаточных количествах (не обязательно пшеницы) – это естественный тормоз развития собственного животноводства. Так что, придется или есть кенгурятину из Австралии, или на нефтедоллары покупать на Западе комбикорм. Возможный вариант, но в условиях, когда наши западные «партнеры» могут подсунуть нам «свинью» (простите за тавтологию), страна может в любую минуту оказаться перед неприятным фактом санкций и, следовательно, голода.

Читать дальше