«… Огромное количество земледельцев не могли себя прокормить ни в начале, ни в середине XIX века. Средняя по губернии урожайность в Новгородской, Псковской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Калужской губерниях колебалась от сам-2,3 до сам-2,8. Выше сам-трех урожайность в Нижегородской губ. держалась за счет ее черноземного юга. Что же касается самого Черноземья – тогдашней житницы Европейской России, – то, как видно из данных за полвека, возможности в создании мощного постоянного потока товарного зерна были в это время очень скромными. В первое десятилетие какие-то явные излишки имели лишь Тамбовская, Рязанская, Курская, Ставропольская губернии и Область Войска Донского. По 40-м годам к таким губерниям можно отнести снова ту же Тамбовскую, Курскую, Ставропольскую и Пермскую губернии. Важно, что средняя десятилетняя урожайность в нечерноземных регионах не опускалась в эти годы ниже сам-2,7 (кроме Тверской и Смоленской губерний)».

«Здесь уместно напомнить факты, уже приводившиеся …, что в 80-х годах XVIII в. жители Олонецкой провинции во всех уездах, кроме Каргопольского, с марта или апреля практически постоянно до нового хлеба толкли в муку сосновую кору и, «прибавляя несколько ржаной и ячменной муки», пекли некие хлебы. В соседней Архангельской губ. толкли так называемый «березовый дуб» и траву вахку, а когда мука совсем кончалась, делали колобки из толченой коры, перемешав ее с рыбою и молоком. Обобщенный по десятилетиям расчет чистых сборов за первую половину XIX в. только подтверждает безысходную хлебную нужду северян-архангельцев и олончан…

Конечно, народ приспосабливался, в пище было много овощей (репа, редька, капуста). Картофель еще только-только входил в рацион крестьянской пищи. Разумеется, большую роль играли «дары леса». Но нужно помнить, что ритм трудовой жизни крестьянина позволял ему делать лишь стремительные вылазки на «грибную охоту», и грибы заготавливали в основном дети. А как известно, грибы – продукт коварный, и к тому же низкокалорийный. Автор топографического описания Тверского края, обративший особое внимание на эту деталь крестьянской жизни, отмечал среди наиболее частых причин детской смертности две главных: оспу и поносы. А среди взрослых в Тверском крае нередки были случаи падучей болезни. Причиной ее, по мнению тамошних медиков, было «неумеренное потребление грибов». Что же касается мясной пищи, то …крестьяне Нечерноземья мясо ели редко, а молоко чаще шло на «скопы» (масло, сметана), а скопы шли на рынок, хотя в однотягловом хозяйстве их собирали (копили) немного. Ведь крестьянские коровы не чета помещичьим, от которых в год можно было собрать 30–40 ф. масла (12–16 кг). В Нечерноземье веками действовал принцип: «У нас не столько масло, сколько скотина нужна» (на навоз, – ВК)».

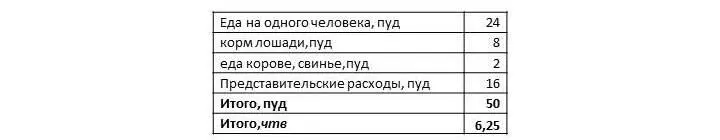

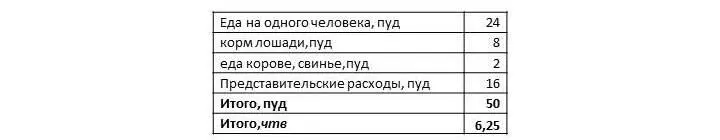

Теперь имея репрезентативную выборку (табл.1) из генеральной совокупности с/х населения Великороссии XVIII и XIX веков определим долю населения станы, не участвующую в производстве с/х продукции (горожане, военные, чиновники и наконец феодалы), которую могут накормить великорусские крестьяне при тех производительных силах, которые были в России в то время. Берем в расчет, что в отличие от «подлого» сословия господа будут питаться на уровне 3200 ккал, иметь не меньше двух лошадей (боевой конь и рабочая лошадь), а некоторые и «тройки», и коровки со свинками тоже будут обслуживать их. Имеем следующую картину (табл 3).

Таблица 3

Минимальная теоретическая потребность в зерне одного представителя господствующего класса

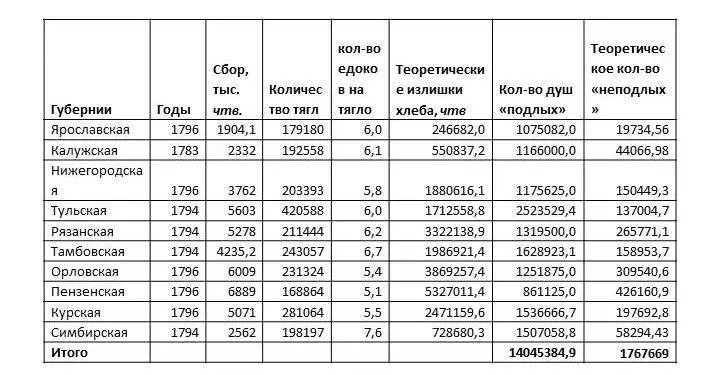

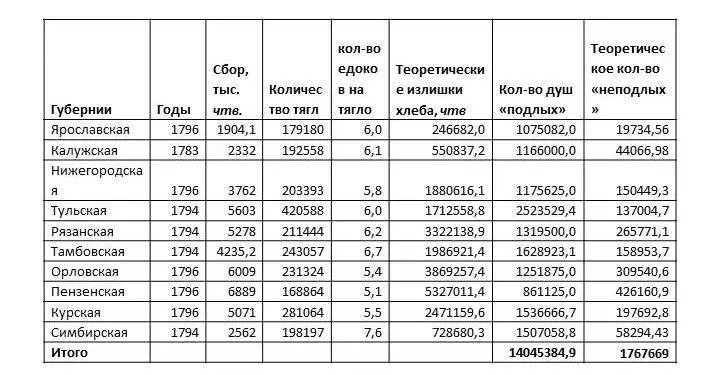

С учетом полученных данных дополним таблицу Милова (табл 2) и рассчитаем какой процент населения могли прокормить великорусские крестьяне в конце XVIII в.

Таблица 4

Теоретически возможный процент «неподлых» людишек , которых могли прокормить великорусские крестьяне в конце XVIII в.

В результате получаем , что 14 миллионов «подлых людишек» . проживавших в Великороссии в конце XVIII века могли прокормить (только прокормить без излишеств) 3,5 млн «господских», включая армию и чиновничество. Но это справедливо для времен Алексея Михайловича, когда баре питались тем же, что и подлые, но сытнее и одевались теплее. Во времена же Екатерины II и особенно после наполеоновских войн господа и питались иначе, чем крестьяне (устрицы им подавай), и пили «мадам Клико» (тогда она еще не была вдова) и одевались в «аглицкое» сукно. Не отставали от них и дамы. После Елизаветы Петровны осталось около 2000 платьев, пошитых парижскими портными. И на все нужны были деньги и взять их можно было только продав зерно, реквизировав у «крещеной» собственности. Так что увеличение в два раза потребностей господ в зерне не будет преувеличением. В этом случае 14 млн «подлых людишек» могли прокормить только 1,8 млн чел (включая армию) или 12,6 % от с/х населения. (Аналогичные цифры приводят и другие источники[1, стр 7]

Читать дальше