литература

1.А. Мартиросян. 22 июня: детальная анатомия предательства. М., Вече, 2014.

2.Архив Президента РФ , ф. 2, оп.1, д.188, л.4-30.

3.А.Мартиросян. 22 июня: блицкриг предательства. От истоков до кануна. М., «Вече», 2012

4.К.К.Рокоссовский. Солдатский долг, М., Воениздат, 1997.

5.В.Адам. Воспоминания адьютанта Паулюса. М.,Вече,2011

6.А.М.Василевский. Дело всей жизни, кн.1. 6-е изд. М., 1989, стр. 212 – 213;

7.Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления, т. 2. 2-е изд. М., 1974. стр. 69.

8.В.А.Семидетко. Харьковская катастрофа мая 1942 г.

9.А.Е.Голованов. Дальняя бомбардировочная. ООО «Дельта НБ»; Москва; 2004.

10.Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. М.,Воениздат,1989

11.В.Н.Киселев. Был ли заговор против Сталина/Столетие 13.04.2013 г.

12.Ю.Мухин. Если бы не генералы, М., 2006

Перечитывая Л.В.Милова

Работа академика Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» [1] мало известна широкой публике, хотя именно за нее он получил государственную премию. Это не удивительно. Изданная в 1998 г. издательством «РОССПЭН» она имела тираж всего 700 экз., всего 700 экземпляров – «для самых широких масс самых узких специалистов».

Эта работа посвящена исследованию генезиса становления российского феодализма и капитализма под углом зрения «бытие определяет сознание», что вообще характерно для московской исторической школы. Милов с успехом доказывает, что особенности русской цивилизации тесно связаны с мачехой-природой, в которой приходило становление великорусского социума. Короткое лето и малоплодородные почвы сформировали такие черты как способность к импульсному напряжению в короткое время и отсутствие привычки к ровному, умеренному и размеренному труду [2].Описанная ситуация сказывалась на всем укладе жизни великорусского пахаря, охарактеризовать который в сжатом виде можно как «мобилизационно-кризисный режим выживаемости общества с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта». Весь быт земледельца был пронизан стремлением к крайней экономии ресурсов и времени, что отчетливо отражает исследованный в работе характер жилища, одежды, пищи, психологии сельского жителя и т. д.

Низкая урожайность (сам-3 и редко сам-4) не только держала крестьян-тружеников (основное население Великороссии) в полуголодном состоянии, но и не позволяла сформироваться мощному эксплуататорскому классу феодалов по той простой причине, что кормить их было нечем. Но это не все. Оброк и барщина не только были способом эксплуатации крестьян, но и обрекали феодалов-помещиков на заботу о своих крепостных, ибо людские руки оказывались в цене. Отсюда незнакомая Европе забота государства о простых людях, правда, сродни заботе кавалериста о своей боевой лошади, но в европах и этого никогда не было (вспомните хотя бы «огораживание», когда по меткому замечанию Томаса Мора, одно время лорда-канцлера Генриха VIII английского, «овцы съели людей»)

Милов на базе большого фактического материала рассматривает механизм постепенного закабаления свободного общинника и превращение его в «крещенную собственность» помещика. Целая глава посвящена так же генезису капитализма в России после реформ 1861 г. , в которой он приходит к выводу о «неадекватных формах» развития капитализма в России.

Я рассматриваю эту работу Л.В.Милова не только, как обязательную историографическую часть научной статьи, но и потому, что в ней собран огромный фактический материал, которым я хочу воспользоваться в дальнейшем в своих целях.

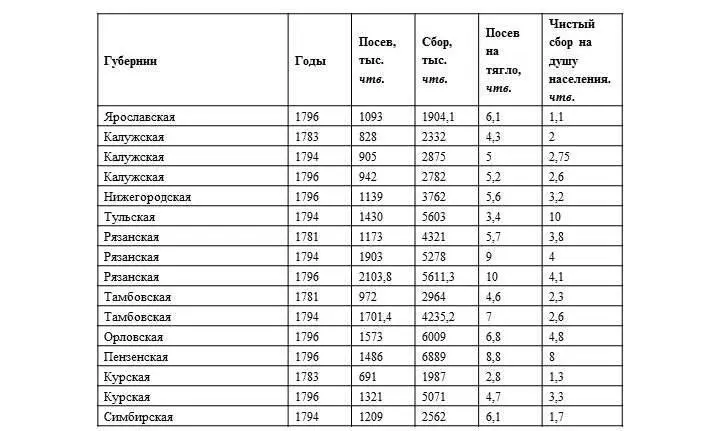

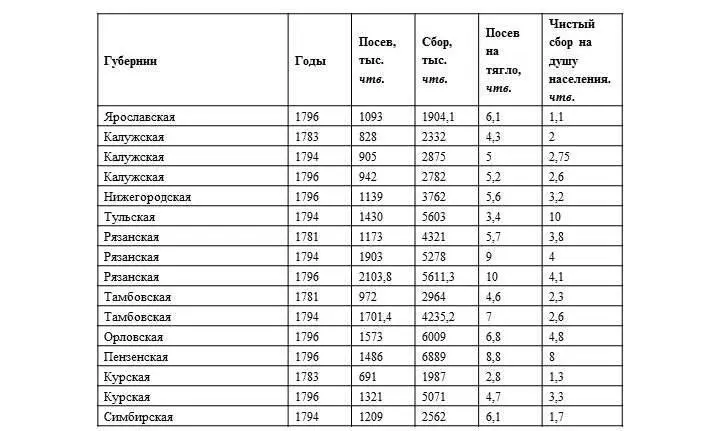

В таблице 2.3 рассматриваемой работы приводятся данные по уровню земледелия Европейской России в конце XVIII века (табл.1)

Таблица 1

Уровень земледелия Европейской России в 1781, 1783, 1794, 1796 годах

Пользуясь этими исходными данными, попробуем качественно определить долю населения, не связанную с занятиями на земле, которую могла прокормить крестьянская Россия в конце XVIII века.

При беглом взгляде на эту таблицу бросается в глаза неправдоподобно большой чистый сбор на душу населения в Тульской губернии (10 четвертей). Следом идет Пензенская губерния (8 четвертей на душу населения). Если в Пензенской губ. такой большой сбор можно объяснить тем, что там на большинстве территории полутора метровый слой чернозема, то 10 четвертей в Тульской – совершенно необъяснимое явление. Скорее всего, это просто опечатка. Если принять это допущение, то получим некую преобразованную таблицу Милова (табл. 2)

Читать дальше