Решение же о коллективизации по модели сельскохозяйственной артели было правильным . Оно позволило обеспечить растущее население городов продукцией сельского хозяйства при одновременном уменьшении численности деревенского населения. Изменения в производительных силах нашли отражение в производственных отношениях.

Что было бы, если бы СССР пошел по пути укрепления кулацкого хозяйства и превращения его в высокотоварное? Скорее всего, то же, что мы наблюдаем сейчас. Будучи по природе капиталистическим, кулацкое хозяйство подчиняется рыночным принципам эффективности. И в этом случае земли Нечерноземья были бы заброшены, так как затраты здесь, безусловно, выше, чем на Кубани или на Украине при более низких урожаях. А смогли ли бы украинские черноземы прокормить всю многомиллионную страну хлебом? Скорее всего, нет, ибо таких производительных сил, как сейчас, в 30– годы еще не было и урожайность сам-16 (сто пудовые урожаи) была мечтой, за которую даже в 50-е годы велась настоящая битва. Вдобавок и тот урожай, который был бы получен, надо было бы еще как-то направить на внутренний рынок, ибо если мировые цены на зерно были бы выгодными, владельцы урожая постарались бы вывести его за границу, вместо того, чтобы кормить собственное население. Вот тогда жертвы от голода были бы многократно больше, чем те, которые наблюдались в реальности в 30-е годы при коллективизации.

Что я хочу сказать? Только то, что коллективизация на селе не была прихотью Сталина и поддерживающих его большевиков. Она была объективной необходимостью и смогла решить проблему обеспечения хлебом растущего городского населения страны.Да и закон соответствия производственных отношений производительным силам никто не отменял. Раз появились сельскохозяйственные орудия, работающие на двигателях внутреннего сгорания, то должны появиться на селе и производственные отношения под стать производительным силам.

Нельзя, конечно, закрывать глаза на то, что были перегибы в строительстве новых производственных отношений на селе, но это было неизбежно: новое всегда побеждает в жесткой борьбе со старым (эксцесс исполнителя). Такова логика исторического процесса.

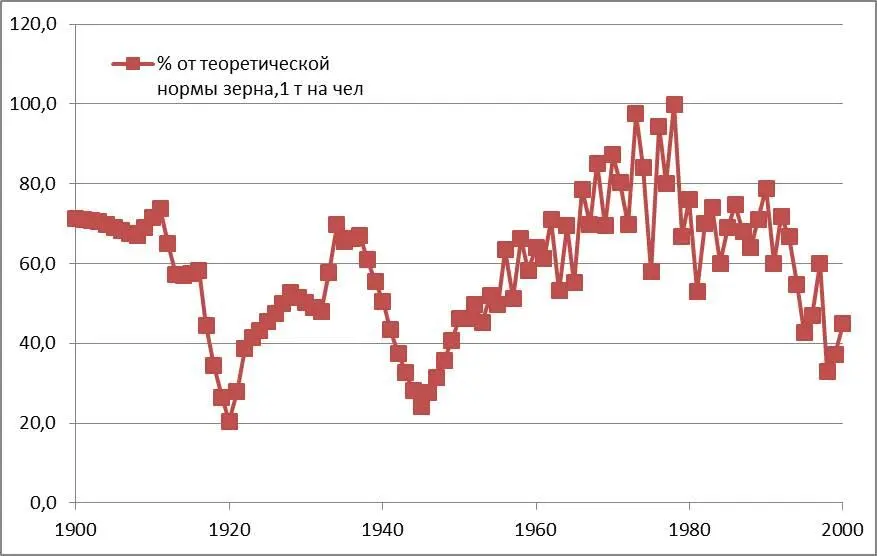

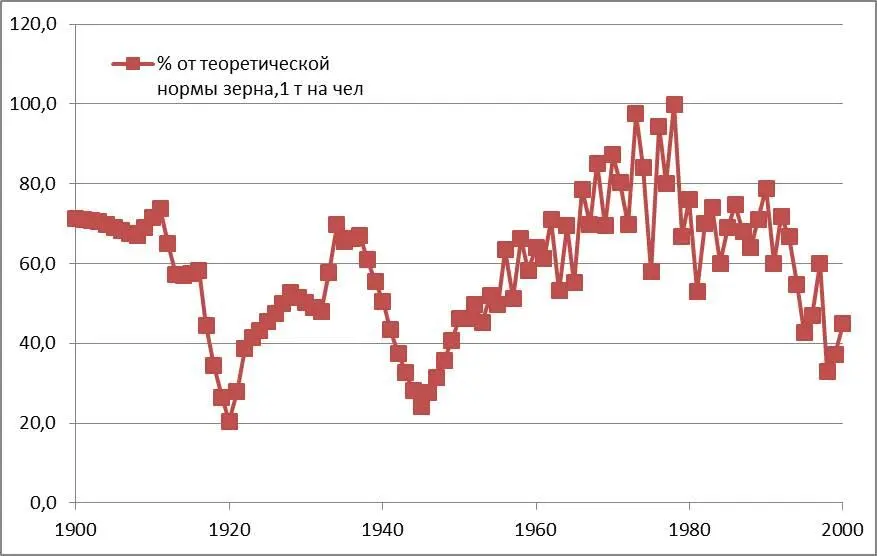

То, что решение было правильным, показали последующие годы. Коллективизация и помощь государства позволила на наших бедных землях и в условиях короткого лета уже в 80-е годы ХХ столетия получать устойчивые урожаи сам-17, сам-20 (это в Подмосковье, в Ополье иногда до сам-35). Это не сам-70, как сейчас во Франции, но для России для ее аграрной безопасности этого вполне достаточно. Ниже приведен график валового сбора зерна на территории современной РФ за последние 100 лет (построено мной на основании данных Симчеры [3] – ВК ). Видно, что в конце 80– х XX столетия валовый сбор достиг теоретической нормы 1 т зерна на человека. Зато девяностые годы прошлого века показали, что отказ от крупного социалистического хозяйства и поддержки государства привел к общему падению валового сбора зерна и уменьшению производства последнего на душу населения, при этом при общем падении валового сбора РФ экспортирует зерно ( за счет высокоурожайных южных черноземных земель).

Валовый сбор зерна на душу населения России за 100 лет, в процентах от теоретической нормы зерна 1 т на душу

Совершим еще один скачок во времени лет на 20-30 вперед. Производительные силы в сельском хозяйстве стремительно развиваются и урожайность, которую мы достигли в конце ХХ века, была немыслима в начале в начале ХХ века (сам-20 вместо сам-3). Однако это не предел. Уже сейчас в США существует многочисленный клуб с/х– производителей 100 ц/га и образовался клуб 150 ц/га . Новые производительные силы обязательно приведут к изменению и производственных отношений, что должно отразиться на российском селе. Применение искусственного интеллекта, навигации «Глонасс», ГМО скажется на том, что число наемных работников в с/х резко уменьшится, деревни исчезнут. Появятся микрогорода, где будут жить «синие воротнички» – наследники сельских механизаторов, может быть даже вахтовым способом. Урожайность на этой территории достигнет показателей 90-х годов прошлого столетия: сам-35 станет обычным делом. Проблема с зерном будет решена, но во весь рост станет проблема экономической эффективности: каковой окажется себестоимость тонны зерна, выращенной в Нечерноземье, по сравнению с тонной, зерна, выращенной, например, на Кубани, где все природные факторы для ведения с/х деятельности лучше: и климат, и почва, и продолжительность беспашенного периода. Если фактор себестоимости станет определяющим, то поля в Подмосковье так и зарастут соснами, а деревни превратятся в коттеджные поселки. Деревня, как носитель русской идентичности, просто исчезнет. Но это дело будущего и пусть этот вопрос решают наши потомки.

Читать дальше