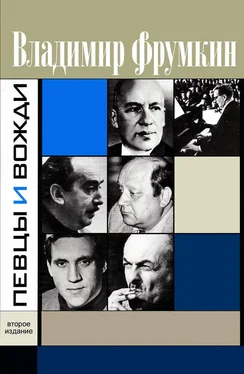

В самом деле, в относительно спокойные 20-е годы, при нэпе, когда – после гражданской войны, военного коммунизма, разрухи – народ стал понемногу приходить в себя, в песнях, насаждавшихся сверху, продолжал клокотать дух борьбы, их поступь была либо суровой, либо механически-рассудочно бодрой, эмоции – спартански-аскетическими. Но стоило толь-ко разразиться коллективизации, а за ней – в 1932 году – жесточайшему голоду, как советская песня начала безмятежно улыбаться, и улыбка эта становилась все шире по мере того, как раскручивалась мясорубка террора, методически перемалывая слой за слоем советского общества.

Лишь в годы войны с Германией песня наконец отозвалась на то, чем жили, что чувствовали люди, чтобы потом, когда отшумела война и государство оправилось от смертельного испуга, снова заговорить, загалдеть о чем-то своем, от реальной жизни весьма далеком. Песни наполняли нас гневом к мифическим поджигателям новой войны, гордостью покорителей природы, любовью к Сталину, Мао, Ленину, партии…

Спору нет, не одна песня – вся советская культура норовила глядеть как-то в сторону от живой жизни. И все-таки песня – особый случай, испокон веков находилась она в руках самого народа, была его голосом. Недаром мыслители прошлого не уставали дивиться правдивости песни, ее умению схватывать ход истории. Пушкин, например, сочувственно цитирует Эжена Скриба, назвавшего песни Франции «веселым архивом», «поющими летописями».

И вот впервые в истории песенная культура нации перестает быть непосредственным голосом народа, живое народное творчество вытесняется и подменяется централизованной индустрией идеологических шлягеров и строго дозируемых, тщательно выверенных цензурой лирических песен. Вольная птица – русская песня приручается, национализируется, присваивается могущественным государством. Ликуют советские критики: «Победа качественно нового жанра…», «новая, небывалая доселе песня…», [33]«пес-ни, принадлежащие профессиональным авторам, стали занимать в быту народа то место, которое раньше принадлежало песням народным». [34]Радуются, что песня – уже не веселый архив, не летопись, не зеркало народной души. Судьба ее отныне – стоять на «переднем крае фронта идейного воспитания масс». [35]

Почти бесплодные 20-е годы

«Ходячий граммофон» – так говорит о своей жене Уинстон Смит, герой оруэлловского «1984»: «В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов». Лозунги обрушиваются на граждан Ангсоца с плакатов, телескринов, со столбцов газет, из речей ораторов. Не из песни – она здесь воспринимается как элемент официозной декорации, как рядовой участник пропагандистской рутины. Смита песня раздражает: «Телескрин передавал надрывное дребезжащее пение какой-то девицы, исполнявшей патриотическую пес-ню. Уинстон сидел, уставившись на тетрадь в мраморной обложке и тщетно пытаясь выключить из сознания металлический голос… Девица запела другую песню. Голос ее вонзался в мозг, как зазубренный осколок стекла».

Оруэлл явно недооценил возможностей, таящихся в государствленной песне и столь успешно использованных в советской России, фашист-ской Италии, нацистской Германии, коммунистическом Китае и других идеократиях. Со знанием дела пишут о действии массовой песни советские авторы:

«Все детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наемных солдат, и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка, а остановка, отдых, покой – только в мировой коммуне. В этих песнях был образ, но сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули – он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах». [36]

Виктор списан с натуры, он вполне реален и типичен, сказанное о нем можно отнести «ко многим и многим тысячам комсомольцев тех лет», то есть 1920-х годов. [37]Трудное это было десятилетие для молодой советской песни, отмечено оно считанными удачами: не случай но, как видно, в репертуаре Виктора фигурируют только песни революции («Варшавян-ка») и гражданской войны («Марш Буденного», «Расстрел коммунаров», «Паровоз»), созданные фольклорным или полуфольклорным способом.

У профессионалов дело шло из рук вон плохо. Сотни композиторов и поэтов, разбившись на леворадикальные «производственные коллективы», трудились в поте лица, пытаясь сконструировать некий новый, очищенный от народных традиций стиль пролетарской массовой музыки. Результатом этих попыток явились песни-монстры, трескучие, усложненные и холодные, которые никто не хотел петь. Недисциплинированные массы пробавлялись так называемой «нэпманской» музыкой и даже на демонстрациях, вперемежку с «Молодой гвардией» и «Нас побить, побить хотели», горланили «Цыганочку», «Разлуку», «Ах, зачем ты меня целовала» или «Товарищ, товарищ, болят мои раны». [38]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)