El debate sobre quiénes protagonizaron la vida política romana se fue enriqueciendo al incorporar nuevos actores: las clientelas, de la mano de P. A. Brunt (Italian Manpower 225 B.C. – A.D. 14, 1971); la plebe, con Z. Yavetz (Plebs and Princeps, 1969); y se abrió aún más con F. Millar, quien reclamó el papel de las masas en el debate político, a través de su presencia en el foro o en las calles (The Crowd in Rome in the Late Republic, 1998). De este modo, de los individuos poderosos, y sus familias, con sus relaciones clientelares, llegamos a considerar a la plebe como parte activa, en ocasiones decisiva, en el juego político, con lo que las posibilidades de estudio se complicaron y enriquecieron. Rebasamos con claridad, pues, los límites de la prosopografía para entrar de lleno en el complejo terreno de las relaciones sociales y la estructura del poder.

En el ámbito de la economía, un nombre singular que debemos tener presente en este repaso por la historia de la disciplina es el de M. Rostovtzeff, cuya obra Historia social y económica del Imperio romano (Oxford, 1926) aún se reedita en nuestros días. Su mayor mérito fue la introducción, de manera global, de la arqueología en el relato histórico, sin renunciar al empleo sistemático de ninguna fuente a su alcance. Este autor, de origen ruso y exiliado en Reino Unido, fijó en la edad imperial el máximo desarrollo económico de Roma, gracias a un capitalismo urbano que atribuyó a una «burguesía» que, en el siglo III, provocaría la revuelta de los campesinos soldados. Superadas ya las aproximaciones marxistas, y con la perspectiva dada por la conceptualización de M. Weber (en la que la economía se ligaba a instituciones y sociedad), hallamos la obra de M. Finley (The Ancient Economy, 1973). En opinión de este autor, el estatus y la ideología gobernarían la economía en la Antigüedad más que las motivaciones racionales de tipo económico. Hoy en día no se contempla explicar la grandeza y decadencia de Roma sin atender a su desarrollo económico y social, en buena medida estructurado alrededor de su principal fuente de riqueza, la tierra. Y hay, incluso, quien la ha situado en el centro del relato, como G. Alföldy, para quien la historia romana estuvo gobernada, de principio a fin, por una nobleza terrateniente. También desde otras disciplinas, por ejemplo la sociología y sus clasificaciones estadísticas, se realizaron aproximaciones significativas, como, por ejemplo, la contribución de K. Hopkins (Conquerors and Slaves, 1978) sobre la esclavitud.

Los campos de estudio se fueron abriendo y, sobre todo, a finales del siglo XX se incorporaron aspectos propios de la vida privada o de la intrahistoria, antes descuidados o simplemente olvidados. Fue en Francia donde antes cobró relevancia esta manera de escribir la historia. Como precursor podríamos anotar la figura de Fustel de Coulanges con La Cité antique, de 1864, aunque también en la Alemania decimonónica podríamos rastrear precedentes (K. J. Marquardt firma Das Privatleben der Römer ya en 1879). Una obra de referencia ineludible fue el trabajo de J. Carcopino, La Vie quotidienne en Rome à lʼapogée de lʼEmpire, de 1939, limitado ya a un periodo concreto para evitar generalizaciones. Otro hito en la historiografía lo constituyó la particular aportación que supuso el caso de Pompeya (descubierta prácticamente intacta tras la erupción del Vesubio del año 79 y poco después de su reconstrucción a raíz del seísmo del 62), de la mano de R. Étienne en La Vie quotidienne à Pompei, de 1966 (hoy actualizado y popularizado por M. Beard con su Pompeii: The Life of a Roman Town, 2008). Poco a poco se fueron incorporando nuevos aspectos, como: el trabajo, Lavoro e lavoratori nel mondo romano (F. De Robertis, 1963); la caridad, Charities and Social Aid in Greece and Rome (A. R. Hands, 1968); el evergetismo, Le Pain et le cirque (P. Veyne, 1976); las mentalidades, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine (C. Nicolet, 1976); el individuo, Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft des römischen Kaiserreiches: Erwartungen und Wertmasstäbe (G. Alföldy, 1980); la alimentación, LʼAlimentation et la cuisine à Rome (J.-M. André, 1981); el placer, Les Loisirs en Grèce et à Rome (J.-M. André, 1984); la infancia, Être enfant à Rome (J.-P. Neraudau, 1984), o la mujer, Le donne e la città (E. Cantarella, 1985).

Además de estos nombres, cabría citar a historiadores cuya obra ha resultado capital en las últimas décadas a la hora de abordar cuestiones clave de la Roma antigua; como T. J. Cornell, para la etapa monárquica y la primera República, o M. Crawford, para la crisis republicana. Hoy en día, algunos de los debates historiográficos más intensos permanecen vivos, como el origen y fundación de Roma (entre la leyenda y la historia), el imperialismo (como política premeditada de Roma o medida defensiva), la crisis de la República (con o sin alternativa), el concepto de romanización y las complejas relaciones entabladas por Roma con las comunidades conquistadas (aculturación, asimilación, identidad, etc.), o los factores, siempre discutidos, de la decadencia del Imperio. De igual manera, como en otros ámbitos históricos, se propone ya una visión global, entendiendo la globalidad como la búsqueda de una historia conectada, en la que el Imperio sería un espacio en circulación, un ámbito relacional, donde los auténticos actores serían los intermediarios, las gentes de los distintos territorios integrados. A estas cuestiones nos acercaremos en estas páginas con el ánimo de entender un poco mejor una civilización lejana en el tiempo, pero nunca ajena.

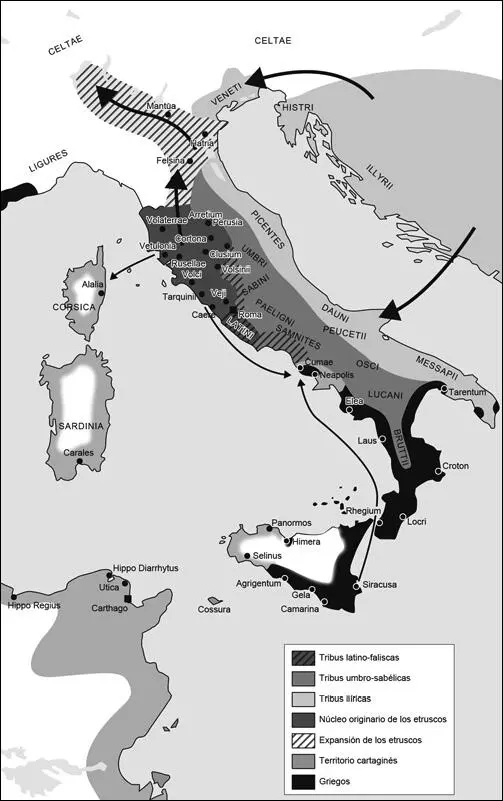

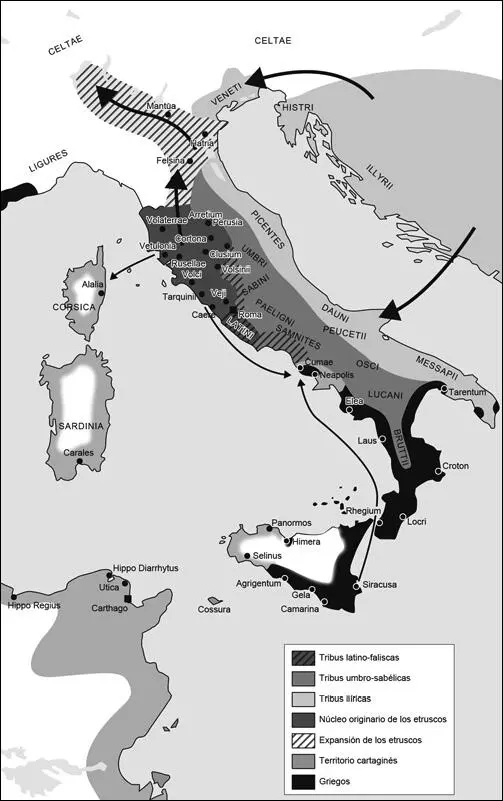

Mapa 1. Poblaciones prerromanas de la península itálica.

I

LA HISTORIA ANTES DE ROMA: LAS COMUNIDADES DE LA ITALIA PRIMITIVA

A priori, al hablar de pueblos, populi, pensamos en realidades concretas, sociedades estructuradas, cuyas relaciones interétnicas en la mayoría de los casos fueron conflictivas y en las que el territorio cristalizó sus ambiciones y reivindicaciones. No obstante, cuando contemplamos la Italia prerromana encontramos enormes problemas para definir y localizar sus principales comunidades. De hecho, no hay acuerdo historiográfico sobre la naturaleza, extensión o localización de muchas de ellas (que analizó con detalle S. Bourdin). Aquí expondremos los puntos esenciales sobre el mapa político peninsular previo a la formación de Roma, sin entrar en el fondo de la cuestión. En él distinguimos comunidades itálicas, etruscas y griegas.

LOS PUEBLOS ITÁLICOS

Suele resultar muy complejo desentrañar los orígenes de una cultura debido a la variedad de factores que entran en juego y, en este caso, además, ante la escasez de fuentes de información. Las dos vías que nos permiten reconstruir la Italia primitiva son la arqueología y la lingüística. Veamos cómo.

Los restos arqueológicos indican que el momento decisivo en la conformación de la Italia primitiva se situó en la transición de la Edad del Bronce a la del Hierro, aproximadamente entre los años 1200 y 900 a.C. Hasta el Bronce Final el panorama presentaba una región bastante uniforme, con yacimientos caracterizados por un horizonte material similar, con cerámica bruñida de decoración geométrica incisa y herramientas o armas de bronce, y la inhumación como ritual funerario. Estos depósitos se registran por toda la península itálica, pero en particular en la zona montañosa central, de ahí la denominación de cultura apenínica (1800-1200 a.C.). Señalemos ya que es, precisamente, en el ámbito funerario donde la arqueología realiza, con diferencia, el mayor número de hallazgos, hasta el punto de que conocemos mucho mejor el mundo de los muertos que el de los vivos en esta fase histórica.

Читать дальше