Noch im September platzierte Frankreich, das schon Ende 1938 bei der Maschinenfabrik Oerlikon 400 20-mm-Flabgeschütze bestellt hatte, Aufträge für 85 weitere. Grossbritannien bestellte sogar 1000 Geschütze, von denen bis im April 1940 immerhin 110 geliefert werden konnten.

Anfänglich hatte sich das Militärdepartement gegen die Wünsche der Alliierten nach sofortiger Lieferung von Flabgeschützen gesträubt. Die eigene Armee benötigte sie selber dringend. Trotzdem lieferte die Schweiz in den ersten neun Monaten nach Ausbruch der Feindseligkeiten den Alliierten Kriegsmaterial im Wert von knapp 100 Millionen Franken. Deutschland, im Vergleich, bezog solches für weniger als eine halbe Million. Die Engländer drängten darauf, die für die Waffenfabrikation tätigen Arbeitskräfte vom Militärdienst zu beurlauben. Das Militärdepartement kam ihnen entgegen, da eine Produktionserhöhung auch im Interesse der Schweizer Armee lag. Die Waffenfabrik Oerlikon, die zu Beginn des Kriegs etwa 2000 Mitarbeiter beschäftigte, steigerte ihren Personalbestand innert Jahresfrist um beinahe das Doppelte.

Die Grosszügigkeit des Bundesrats bei der Erteilung von Ausfuhrbewilligungen für das von den Alliierten bestellte Kriegsmaterial trug entscheidend dazu dabei, dass ihre Unterhändler ihrerseits für die schweizerischen Anliegen Verständnis zeigten.

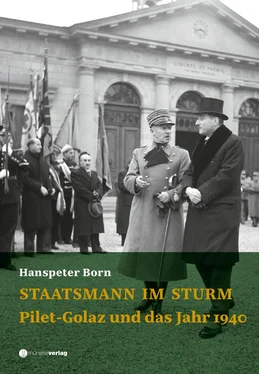

Am 25. April 1940 unterzeichnen Bundespräsident Pilet-Golaz und Minister Kelly in Bern, Premierminister Reynaud und Minister Stucki in Paris das sogenannte War Trade Agreement oder Blockadeabkommen. Der Vertrag gesteht der Schweiz grundsätzlich den Handelsverkehr nach allen Seiten zu, auch zu Deutschland, solange er nicht über den courant normal , der an der Aussenhandelsstatistik von 1938 gemessen wird, hinausgeht. Die Schweiz macht Scheinkonzessionen. So erklärt sie sich bereit, Waren wie Getreide, Kaffee, Tee, Kakaobohnen, Baumwolle, Wolle, Rohseide nicht zu exportieren, was sie normalerweise ohnehin nicht tat.

Wichtig für die Schweiz ist, was nicht auf einer der im Abkommen aufgeführten Listen verbotener Exportwaren steht. Maschinen, Werkzeuge, Kugellager, Uhren, Aluminium, Pharmazeutika und Kriegsmaterial darf sie frei liefern. Gerade an solchen, oft kriegswichtigen Waren ist Deutschland, der grösste Kunde der Schweiz, interessiert. Die am meisten umstrittene Konzession, welche die Schweiz den Engländern machen musste, ist die Einräumung eines Kredits von 100 Millionen. Alt-Bundesrat Edmund Schulthess, jetzt Präsident der Eidgenössischen Bankenkommission, warnte Bundespräsident Pilet in einem Brief vom 4. April vor diesem Zugeständnis an England. Sein Argument: Deutschland könnte dann ähnliche Kreditforderungen stellen. Um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, stimmt der Bundesrat gleichwohl dem Kredit zu.

Für die Schweiz und ihre Neutralität ist entscheidend, dass die von den Blockademächten an den Warenimport und –Export geknüpften Bedingungen von einer rein schweizerischen staatlichen Stelle kontrolliert werden. Im Weltkrieg war dies anders gewesen. Damals mischten sich ausländische Funktionäre in die Überwachung des Aussenhandels ein.

Das War Trade Agreement ist ein bemerkenswerter Erfolg für die Schweizer Handelsdiplomaten und den Bundesrat. Allerdings hängt man diesen nicht an die grosse Glocke. Eine dürre Mitteilung orientiert die Presse über den für beide Parteien befriedigenden Abschluss der «schwierigen Verhandlungen». Einzelheiten fehlen. Für den Aussenhandel herrscht Geheimhaltungspflicht. Immerhin sickert über das Verhandlungsergebnis so viel durch, dass die Neue Berner Zeitung zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung befriedigt schreibt:

Auch wer nicht besonders in die Probleme der Ein- und Ausfuhr eingeweiht ist, musste sogleich merken, dass der Abschluss eines solchen Vertrags für unsere Volkswirtschaft von grösster Bedeutung ist, und unsere Unterhändler haben sich durch ihre erfolgreiche Arbeit um das ganze Volk verdient gemacht.

Minister Kelly erklärt in einem Vortrag vor der britischen Handelskammer in der Schweiz:

Ich bin glücklich festzustellen, dass der Vertrag, den ich im Auftrag meiner Regierung unterzeichnet habe, gegründet ist auf das absolute Vertrauen in den guten Willen der Regierung und des Schweizervolks und die Korrektheit der schweizerischen Ausführungsstellen.

Die Diskretion, mit der die Unterzeichnung des Abkommens bekannt gegeben wird, ruht daher, dass der Bundesrat Berlin nicht aufschrecken will. Die Zeitungen schreiben nichts über die umfangreichen schweizerischen Waffenlieferungen an die Alliierten Allerdings bleiben diese deutschen zuständigen Stellen nicht verborgen. Ministerialdirektor Karl Ritter, der für das Auswärtige Amt schon seit zehn Jahren die Wirtschaftsverhandlungen mit der Schweiz beaufsichtigt, wird bald einmal der Schweizer Verhandlungsdelegation vorhalten, ihr Land erscheine ihm «als eine grosse Rüstungswerkstatt, die fast ausschliesslich für England und Frankreich arbeite».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.