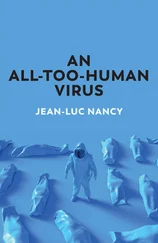

JLN: Lo que se aleja y lo que se acerca, o lo que se acerca, en lo que se acerca: las tres cosas juntas. Se da ese movimiento complejo de retirada en el acercamiento, de rechazo o de evasión de lo que se presenta, y singularmente de la filosofía o del filósofo que supuestamente lo encarnaba. La filosofía y el filósofo se ocultan mutuamente o se denuncian mutuamente, puesto que la una dice que nadie puede ser «el filósofo» y el otro dice que no hay «filosofía». Malebranche dice que no hay que creer ni a Aristóteles ni a Descartes sino «meditar con ellos, como ellos lo han hecho». Me sé esa frase de memoria desde hace cincuenta y cinco años, porque su precepto siempre me ha dejado admirado y perplejo: ¿cómo entender el «con» y el «como»? (Perdóneme: he comprobado que mi cita es un poco inexacta, pero el sentido es ése.) Malebranche parece comprenderse a sí mismo. A su juicio seguramente haya una seguridad disponible, en virtud de la cual la verdad se hace conocer mediante toques y tonos diferentes, pero de la misma procedencia y con la misma destinación. Para él, esa seguridad está «en Dios». Sin embargo, no deja de llamar la atención que justo a continuación escriba que hay que remitirse a la voz del maestro común y, con ello, «a la convicción interior y a los movimientos que uno siente al meditar». Por lo tanto, hay una sensibilidad meditante o meditativa que sirve como comunicación de «la voz del maestro común», la cual, en definitiva, parece modelar la «convicción interior».

No trato de realizar una exégesis precisa de Malebranche: recurro a él en virtud de una convicción íntima o de lo que siente mi meditación. Siento que se trata de un movimiento profundo de confianza en un «sentido», precisamente, que debe ser un sentido de la verdad, puesto que ella ha de revelarse no sensible. Siento que todo filósofo (un nombre que designa la filosofía en acto, en ejercicio, en praxis) es un sintiente de esa clase. Por ejemplo, Kant siente que la verdad «nada tiene que ver con la razón», es decir, como una tensión infinita y verdaderamente penosa, incluso peligrosa. Platón muestra una sensibilidad análoga cuando describe la dificultad de liberar al que se va a forzar a volverse hacia el día y a ascender hasta la admiración.

La misma tensión –¡no una intención sino una tensión!– se modula cada vez de una manera inédita, y ella es lo que podemos compartir. Es ella la que se apodera de uno en un momento determinado, conforme a circunstancias que vuelven a lanzar y a modelar la fuerza de esa… ¿cómo llamarla? ¿Inquietud? ¿Deseo?

En todo caso, es cierto que no hay que conceder demasiada importancia a la «seguridad» de la que he hablado hace un momento. Esos grandes racionalistas parecen tener esa seguridad, es verdad, pero ello se debe más bien a un tono propio de la época, y qué duda cabe de que nunca ha habido una seguridad en Dios o en la razón completamente exenta de cierta duda. Dios era el nombre claramente no-nombrable de una seguridad convencida de que no podía dejar de ser no-nombrable y no-presentable. Tal vez habría que añadir que Dios estaba muerto desde el primer momento, en el huevo mismo, si se me permite hablar así. El edificio grandioso del ser y de su saber nunca ha existido. Ha habido figuras diversas, complejas, inconciliables, que se sabían tales, que sabían que penaban y se atormentaban aunque se mostraran llenas de seguridad.

Ese tormento es lo que nos ha quedado en herencia. Es la seguridad secreta, la que tiene la certeza de que, al exigir un «principio de razón suficiente», ya ha retirado de él toda suficiencia.

Cierto es también que hemos pasado por una tonalidad marcada insistentemente por el abismo, por lo que no tiene fondo, por la falta estructural y sustancial. Para muchos ha sido una especie de seguridad deformada.

Pero la herencia se enriquece con toda clase de cosas. O, mejor dicho, se trata menos de una herencia que de una compañía. Cada vez somos más contemporáneos de todo aquello que nuestra visión presenta como nuestros predecesores. Indudablemente, lo que conserva una memoria no ha pasado, sino que es absolutamente actual; no digo que sea «presente», pero sí que es actual, que está en acto, en entelequia. Hay una entelequia del vagabundeo filosófico: de golpe se encuentra en su fin, en su forma acabada. Es la forma simultánea de la aporía platónica y del saber hegeliano, de la apropiación heideggeriana y de la différance derridiana, de la danza nietzscheana y del absoluto kierkegaardiano.

Afirmo que se trata de una forma, no de una masa informe. No hablo de un sincretismo confuso, sino de la coexistencia de líneas, de segmentos o de marcas perfectamente distintas, que, al mismo tiempo, tienen la misma intensidad y el mismo valor.

En resumen, se trata de una equivalencia general de los pensamientos que formaría el revés completo de la equivalencia general del valor mercantil.

Desde luego, observará usted que yo trato la filosofía igual que el arte, cuya historia ni avanza ni retrocede, sino que comporta al mismo tiempo sucesiones, encadenamientos y discontinuidades, diversiones o inversiones. Es posible que acabemos pensando del mismo modo la historia de la ciencia e incluso la historia de la técnica. Es decir, la «historia» en sí. Indudablemente hay encadenamientos, causalidades, transmisiones. Pero también hay rupturas, empezando por la aparición de la filosofía misma. Podemos imaginar que Parménides, Heráclito o Empédocles engendraran cultos y reinos o tribus en torno a ellos. Podemos imaginar que el timón de codaste no hubiera pasado de ser una curiosidad.

Es posible que la diversidad y la disparidad de las filosofías sean el testimonio del vagabundeo innato al hecho supuestamente «humano», y que precisamente lo desborda en tan gran medida, en todas direcciones.

Lo que se aleja y se acerca al mismo tiempo: lo próximo y lo lejano, nada más. Lo próximo (del saber, por ejemplo) se aleja y lo lejano se acerca (no sólo las galaxias se acercan a nuestros medios de observación; también la ficción se acerca al supuesto saber objetivo). El mundo se dilata y se contrae en espasmos alternos, incluso simultáneos. Estamos extraviados en un unimultiverso exorbitante y nos hemos instalado en la cima de una evolución que, sin embargo, no cambia nada en relación con nuestro extravío. En definitiva, estamos muy cerca y muy lejos tanto de «nosotros» mismos como de un «ser»…

JL: Todo filósofo es un sintiente… e incluso hay uno que es particularmente «sentimental», a saber, Rousseau, el cual, y le cito a usted, «lo es porque siente con mayor intensidad que nadie que el sentimiento se está transformando, incluso insensibilizándose» [6] Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

. Rousseau supo ver que los hombres que pierden el apoyo afectivo y comunitario de la creencia en Dios debían apartarse del sentido común retirándose en su singularidad: la voluntad general debe conjugarse con el valor de cada existencia, sólo así se mantiene el sentimiento de existir, resistiendo a su pérdida en la equivalencia general del intercambio de mercancías. Conjugar lo irreductible es imposible, de ahí el vagabundeo de Rousseau, y también el nuestro. Sin embargo, lo imposible es posible si el sentimiento se comunica sin nivelarse, si el sentido circula entrelazando lo común y lo particular, creando redes «de entrecruzamientos, de interdependencias, de reenvíos mutuos».

Читать дальше