—¡No quiero que muera, Colima!

—¡Qué capricho!

—Yara lo quiere así.

—Piensa en el amo.

—¡No le temo! ¡Obedece, Colima!”.

—¿Quiénes serán? —se preguntó el Corsario, que no había perdido una sílaba—. Parece alguien que se interesa por mí, y…

No siguió. La pared había caído, y la placa metálica que acorazaba el cuadro habíase separado, dejando libre el paso. El Corsario se había lanzado fuera con la espada en alto pronto a herir; pero se detuvo súbitamente, haciendo un gesto de asombro.

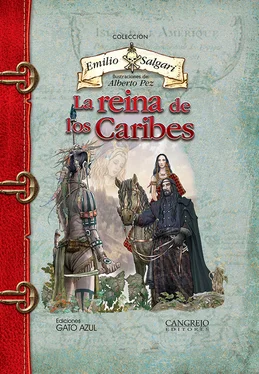

Ante sí estaban una bellísima joven india y un joven negro, que llevaba un pesado candelabro de plata. Aquella joven podía tener unos dieciséis años y, como queda dicho, era bellísima, aunque su piel tuviese un tinte ligeramente rojizo.

Su talle era esbeltísimo y tan estrecho que con las manos se podía fácilmente abarcar. Tenía ojos espléndidos y negros como carbones, sombreados por largas y sedosas pestañas; la nariz, recta, casi griega; labios, pequeños y rojos, que dejaban ver una doble hilera de dientes blancos y brillantes como perlas; sus cabellos, negros como el ala del cuervo, descendían en pintoresco desorden sobre su espalda, formando como un manto de terciopelo.

Hasta el traje que llevaba era gentil. La falda, de tela roja, estaba bordada con lentejuelas de plata y perlas, y la blusa, adornada de encajes y cubierta también de lentejuelas. En la cintura llevaba una faja de brillantes colores, terminada en largos flecos de seda.

Sus pies, pequeños como los de una china, desaparecían bajo unas graciosas babuchas de piel amarilla y recamadas de oro.

En las orejas llevaba grandes aretes de metal, y en el cuello muchas monedas de gran valor.

Su compañero, un negro de dieciocho a veinte años, tenía labios gruesos, ojos que parecían de porcelana y una cabellera negra y encrespada.

Con una mano sostenía el candelabro, y con la otra empuñaba una especie de cuchilla curva, arma usada por los plantadores.

Viendo al Corsario en tan amenazadora actitud, la joven india había retrocedido dos pasos, lanzando un grito a la vez de sorpresa y alegría.

—¡Un hermoso gentilhombre! —había exclamado.

—¿Quién eres? —preguntó el Corsario.

—Yara —contestó la joven india con argentina voz.

—¡No sé más que antes! Además, no me interesan otras explicaciones. Dime si está sitiada la casa.

—Sí, señor.

—Y don Pablo de Ribeira, ¿dónde está?

—No le hemos visto.

El Corsario se volvió hacia sus hombres, diciendo:

—No tenemos un instante que perder. Acaso estemos aún a tiempo.

Sin cuidarse del negro y de la india, había enfilado el corredor para llegar a la escalera, cuando se sintió coger dulcemente por los vuelos de la casaca. Se volvió, y vio a la india. Su bello rostro revelaba tan profunda angustia, que se quedó atónito.

—¿Qué deseas? —le preguntó.

—¡No quiero que te maten, señor! —repuso Yara con voz temblorosa.

—¿Qué puede importarte a ti? —preguntó más dulcemente el Corsario.

—Los hombres que están escondidos en las calles próximas no te perdonarán.

—Ni nosotros a ellos.

—¡Son muchos, señor!

—Es necesario que salga de aquí. Mi nave me espera en la boca del puerto.

—En vez de salir en busca de los soldados, ¡huye!

—Mucho me gustaría poder marchar sin empeñar batalla, pero veo que no hay sino esta salida. El subterráneo lo cerró don Pablo.

—¡Hay aquí una cueva, escóndanse!

—¡Yo! ¡El Corsario Negro! ¡Oh! ¡Nunca, hija mía! Sin embargo, gracias por tu consejo. Te lo agradeceré siempre. ¿Cómo te llamas?

—Yara; te lo he dicho.

—No olvidaré nunca ese nombre.

Le hizo un gesto de adiós, y bajó la escalera, seguido de Carmaux y Wan Stiller y precedido por Moko. Llegados al corredor, se detuvieron un momento para amartillar los mosquetes y pistolas, y Moko abrió resueltamente la puerta.

—¡Que Dios te proteja, señor! —gritó Yara, que se había quedado arriba.

—¡Gracias, buena niña! —repuso el Corsario lanzándose a la calle.

—¡Despacio, capitán! —dijo Carmaux deteniéndole—. Veo sombras junto al ángulo de aquella casa.

El Corsario se había detenido. La oscuridad era tal que a treinta pasos no se distinguía una persona, y, además, llovía a torrentes. Los relámpagos habían cesado; pero no así el viento, que continuaba bramando por las calles. Sin embargo, el Corsario había visto las sombras señaladas por Carmaux. Era imposible saber cuántas eran; no obstante, no debían de ser pocas.

—Nos esperaban —murmuró el Corsario—. El jorobado no perdió el tiempo. ¡Hombres del mar, adelante! ¡Daremos la batalla!

Se había arrollado el tabardo sobre el brazo izquierdo, y con la diestra empuñaba la espada, arma terrible en sus manos. No queriendo todavía afrontar al enemigo, ignorando aún con cuánta gente tenían que medirse, en vez de dirigirse hacia aquellas sombras que estaban en acecho, se quedaron junto al muro.

Habían recorrido unos diez pasos cuando cayeron sobre ellos dos hombres armados de espadas y pistolas. Se habían ocultado en un portal, y viendo aparecer al formidable Corsario, se lanzaron sobre él, acaso con la esperanza de cogerle por sorpresa. El caballero no era hombre dispuesto a dejarse coger así. Con un salto de tigre evitó las dos estocadas, y cargó a su vez, haciendo silbar la espada.

—¡Tomen! —gritó.

Con un golpe bien dirigido derribó en tierra a uno, y saltando por encima de él se precipitó sobre el segundo, que, viéndose solo, huyó a todo correr.

Mientras el Corsario se desembarazaba de aquellos dos, Carmaux, Wan Stiller y Moko se habían lanzado contra un grupo que había desembocado por una calle próxima.

—¡Déjenlos ir! —gritó el Corsario.

Era demasiado tarde para detenerlos. Furiosos por la inminencia del peligro, habían caído sobre ellos con tal ímpetu, que los dispersaron a poca costa. En lugar de detenerse se lanzaron tras los fugitivos, gritando:

—¡Mata! ¡Mata!

En aquel momento un destacamento desembocaba por otra callejuela. Estaba compuesto por cinco hombres: tres, armados de espadas, y dos, de mosquetes. Viendo al Corsario Negro solo lanzaron un grito de alegría y se precipitaron sobre él, gritando:

—¡Ríndete, o eres muerto!

El señor de Ventimiglia miró en torno suyo y no pudo contener una sorda imprecación. Sus tres filibusteros, llevados por su ardor, y creyendo sin duda facilitar el camino a su capitán, habían continuado su carrera persiguiendo a los fugitivos.

—¡Incautos! —murmuró el Corsario—. ¡Heme aquí en un buen aprieto!

Se apoyó contra el muro para no ser rodeado, y empuñó una de sus pistolas, gritando con toda la fuerza de sus pulmones:

—¡A mí, filibusteros!

Su voz fue sofocada por un disparo. Uno de los cinco hombres había hecho fuego, mientras los otros desenvainaban la espada. La bala se aplastó contra el muro, a pocas pulgadas de la cabeza del Corsario.

—¡Truenos! —murmuró este.

Apuntó la pistola, y disparó a su vez. Uno de los dos mosqueteros, herido en pleno pecho, cayó sin lanzar ni un grito. Tiró el arma descargada y empuñó la segunda. El otro mosquetero le apuntaba. Rápido como un Rayo , el Corsario hizo fuego; pero la pólvora no ardió.

—¡Maldición! —exclamó.

—¡Ríndete! —gritaron los cuatro españoles.

—¡Esta es mi respuesta! —contestó el Corsario.

Se separó del muro, y de un salto cayó sobre ellos dando estocadas a diestra y siniestra. El segundo mosquetero cayó. Los otros cargaron sobre el Corsario, cerrándole el paso.

—¡A mí, filibusteros! —volvió a gritar el caballero. Le contestaron algunos disparos. Parecía como si al final de la calle sus hombres hubiesen empeñado un desesperado combate, porque se oían gritos, blasfemias, gemidos y chocar de aceros.

Читать дальше