Die besondere Referenzweise von Namen lässt sich in einer kognitiven Perspektive dementsprechend auch daran festmachen, dass sie für ihren sprachlichen Bezug keine Grounding-Elemente benötigen. Nach LANGACKER ist der Name selbst in der Lage, die Instanz – also das konkrete Referenzobjekt – zu identifizieren (2008: 316). Er benötigt keine zusätzlichen Verankerungselemente, da er ohnehin unabhängig vom Kontext (im Idealfall) auf nur ein Objekt referiert. Diese Feststellung lässt den Schluss zu, dass Namen eine maximal spezifische Referenz ermöglichen.

In der onomastischen Literatur wird noch eine weitere referenzielle Besonderheit von Namen herausgestellt, die NÜBLING ET AL. als „Direktreferenz“ bezeichnen (2015: 18f.). Mit diesem Terminus ist gemeint, dass Namen auf ein Objekt referieren, ohne dass dabei eine Bedeutung aktiviert wird (HARNISCH UND NÜBLING 2004: 1902).

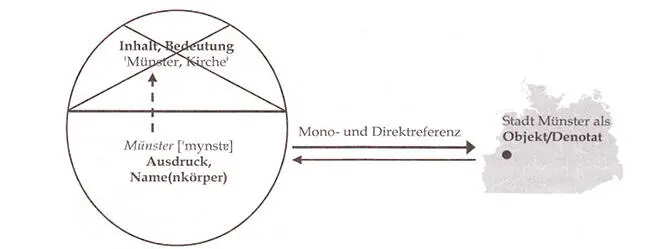

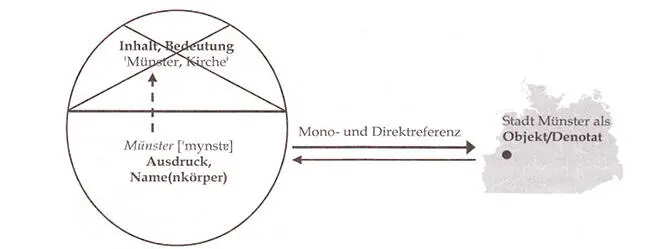

Abb. 12: Die spezifische onymische Referenzweise (aus: NÜBLING ET AL. 2015: 18)

NÜBLING ET AL. zeigen das Prinzip der Direktreferenz anschaulich am Beispiel der Stadt Münster auf (2015: 18). Wie in Abb. 12 zu sehen ist, referiert der Ausdruck Münster auf die Stadt, ohne dabei die Semantik zu aktivieren, mit der Münster als Appellativ verknüpft ist. Denn wenn ein Wort zum Namen wird, gilt, dass „[t]he former lexical meaning (if there ever was one) ceases to exist“ (NYSTRÖM 2016: 40). Die lexikalische13 bzw. konzeptionelle Bedeutung des zugrunde liegenden Appellativs Münster wird deaktiviert und ist daher in der Abbildung gestrichen.14 Zur Semantik der Namen finden sich in der Literatur allerdings unterschiedliche Annahmen, weshalb dieser Aspekt im nächsten Abschnitt (3.3) nochmals gesondert aufgegriffen wird.

Neben der Identifizierung wird Namen auch die Fähigkeit zugeschrieben, das Referenzobjekt zu individualisieren (vgl. dazu NÜBLING ET AL. 2015: 20ff., SEIBICKE 2008: 3, LEYS 1979: 67). LEYS weist darauf hin, dass sich Individualität hier weniger auf die Einmaligkeit der Namensform bezieht, als auf die Tatsache, „dass sie feste Zeichen oder Marken, oder, wenn man will, Etikette für Individuen bzw. individualisierte Objekte sind“ (1979: 67). Denn Namen werden oft von mehreren Trägern geteilt. Es handelt sich dabei jedoch um zufällige Erscheinungen und nicht, wie es bei den Appellativen der Fall ist, um ein systemhaftes Vorkommen.

Auch wenn ein Name nicht einmalig sein muss, um seinen Träger zu individualisieren, so ist Individualisierung trotzdem an das Vorhandensein einer gewissen Auswahl gebunden, d.h., es muss ein Inventar an Namen zur Verfügung stehen, aus dem der Träger schöpfen kann. Teilen sich viele Menschen einige wenige Namen, sind diese als weniger individuell anzusehen, als wenn eine Gesellschaft aus einem großen Nameninventar schöpft (NÜBLING ET AL. 2015: 22). Die beliebtesten Namen eines Jahrgangs haben die geringste Individualisierungsrate. Individualisierung ist demzufolge als Kontinuum zu perspektivieren, während es bei der Identifizierung nur ein Entweder-oder gibt: Entweder ein Objekt wird identifiziert oder es wird nicht identifiziert (NÜBLING ET AL. 2015: 22). NÜBLING ET AL. stellen daher klar heraus, dass es sich bei Individualisierung und Identifizierung um zwei Funktionen von Namen handelt, die voneinander unterschieden werden müssen:

Bei der Identifizierung wird ein X als nicht identisch mit Y und Z markiert. Man hat X von äußerlich ähnlichem Y, Z und weiteren Klassenmitgliedern unterschieden und kann jetzt auf X referieren. Bei der Individualisierung passiert viel mehr: Hier wird X herausgehoben, als einzigartig mit individuellen Zügen behaftet […]. (NÜBLING ET AL. 2015: 20)

Ein Student kann demzufolge durch seine Matrikelnummer von allen anderen Studenten an der Universität unterschieden werden – Zahlen eignen sich in besonderem Maße zur Identifikation, weil sie unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben –, die Matrikelnummer erzeugt jedoch keine Individualisierung. Individualisiert werden Objekte durch ihren Namen.1 Auch Appellative schaffen keine Individualisierung, sie verhalten sich nach BAUER sogar gegensätzlich:

Während die Verwendung von Appellativen die Einordnung in eine Klasse (Subsumtion) voraussetzt, macht die Benutzung von Eigennamen die klassifikatorische Nivellierung ungültig und gibt dem Individuum seine im Vollzuge der Klassifizierung abgelegten subjektiven Persönlichkeitszüge wieder zurück. (BAUER 1998: 37)

Wegen dieser Funktion empfinden Menschen gegenüber ihrem Namen oftmals eine tiefe Verbundenheit: Er wird als Bestandteil der Persönlichkeit angesehen, sodass eine Veralberung des Namens als Verletzung der Persönlichkeit wahrgenommen wird (WIMMER 1995: 373).2 Dass Name und Identität eng miteinander verbunden sind, belegen auch diverse psychologische Studien.3 JOUBERT (1993) konnte zeigen, dass Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind, generell auch eher ihren Namen mögen. WIKSTRØM (2012) stellte fest, dass auch der Nachname eng mit der Identität einer Person verknüpft ist. Allerdings ist dabei noch ungeklärt, ob die Namen „actually influence or merely mirror identity“ (ALDRIN 2016: 386).

Wenn im folgenden Abschnitt das Charakterisieren als eine Funktion von Namen vorgestellt wird, so mag dies zunächst irritieren, denn der Fachterminus Direktreferenz besagt gerade – wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert wurde –, dass Namen einen sprachlichen Zugriff auf ein Objekt leisten, ohne dieses zu charakterisieren. An dieser Stelle muss daher zwischen verschiedenen Namenklassen differenziert werden: Wie bereits herausgestellt, sagen prototypische Namen wie Ruf-, Familien- und auch Ortsnamen nichts über das Referenzobjekt aus. Andere Namenklassen – etwa im kommerziellen Bereich – funktionieren hingegen anders: Sie machen ein Referenzobjekt nicht nur identifizierbar, sondern haben gleichzeitig eine werbende Funktion. KOSS weist darauf hin, dass Namen für Produkte1 regelrecht „gemacht“ werden (KOSS 2008: 43), oftmals werden sie sogar von Agenturen entwickelt. Die Namen werden dabei gezielt ausgewählt, um bestimmte gedankliche Verknüpfungen aufzurufen. Diese sog. Konnotationen werden definiert als

[i]ndividuelle (emotionale) stilistische, regionale u.a. Bedeutungskomponenten eines sprachlichen Ausdrucks, die seine Grundbedeutung überlagern und die – im Unterschied zur konstanten begrifflichen Bedeutung – sich meist genereller, kontextunabhängiger Beschreibung entziehen […]. (BUSSMANN 2008: 362)

Konnotationen sind damit abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem individuellen emotionalen und stilistischen Empfinden eines Sprechers oder Hörers. Sie sind kaum überindividuell beschreibbar, sondern an den jeweiligen Erfahrungs- und Wissenshorizont eines Individuums gebunden.

Einen engeren Konnotationsbegriff vertritt MAAS, der davon ausgeht, dass Konnotationen durch vorgängige Verwendungen entstehen: „Jede Ausdrucksweise ist quasi indexikalisch gebunden an einen Praxiszusammenhang, den sie im Erfahrungshorizont des Sprechers/Hörers symbolisch bindet – dessen Form sie konnotiert .“ (1985: 74, Hervorh. i.O.) Sprachliche Ausdrücke rufen demzufolge – neben der konzeptionellen Bedeutung – auch diejenigen Verwendungskontexte auf, in denen sie geäußert oder gehört wurden.

In der onomastischen Literatur wird typischerweise ein weiterer Konnotationsbegriff zugrunde gelegt, wonach es sich um „zusätzliche individuelle oder überindividuelle (soziale, kulturelle) Bedeutungsassoziationen“ handelt (NÜBLING ET AL. 2015: 34). Wie VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE zeigen, kann bei Namen dabei noch genauer differenziert werden. Sie unterscheiden verschiedene Arten von Konnotationen, von denen insbesondere zwei hier genauer beschrieben werden (2016: 31f.).2 Sie formulieren für den ersten Typ, dass „names with a transparent etymology can give rise to associative meanings related to the name form“ (VAN LANGENDONCK UND VAN DE VELDE 2016: 31). Von diesem Prinzip, dass Namen mit einer transparenten Semantik bestimmte Assoziationen aufrufen können, wird beispielsweise bei Waren- und Firmennamen Gebrauch gemacht, indem diese aus prestigehaltigen Lexemen und Onymen gebildet werden.3 Der Name Olympia für eine Handelsfirma, die technische Geräte vertreibt, erinnert an die Olympischen Spiele und ruft Konnotationen von Sieg und sportlicher Leistungsstärke auf. Die Namen Triumph (Name eines Unterwäschehersteller), Brillant (Lampen) und Diamant (Fahrräder) konnotieren als Appellative ebenfalls positive Eigenschaften, die der Kunde auch für das Produkt annehmen soll (LÖTSCHER 1987: 312).4 Ähnlich wirken auch Warennamen, die aus Bezeichnungen hoher gesellschaftlicher Ämter gebildet werden:

Читать дальше